?

Gehört in einem Geschäft in Bezug auf Handschuhe: „Die Farbe ist jetzt total in.“ »Total« ist ein überzogenes, deplaziertes Steigerungswort, spätestens seit Goebbels überflüssig und mit völlig anderer Bedeutung belegt, »in« ist keine greifbare Qualifizierung, sondern ein leeres Modewort.

Mittagessen in einer Kindergruppe: Betreuerin: „Was möchtet Ihr trinken?“ Kind: „Kann ich Cola?“ Verben waren schon immer überschätzt. Und den Sinnunterschied der Modalverben haben selbst viele Erwachsene nicht auf dem Schirm.

„SOO muss Technik“ kann Würgereiz auslösen, nur stammt der Satz von Erwachsenen.

Nun mag man umgehend einwenden, dass es Jugendsprache schon im Altertum gab und sich schon damals die Altvorderen darüber aufgeregten. Stimmt auch, aber nimmt man eine der ausgeprägtesten Formen der Jugendsprache im Deutschen, die der Siebziger und Achtziger Jahre, und schaut sich dazu einen ihrer auffälligsten Repräsentanten an, nämlich Udo Lindenberg, so ist der Unterschied zu den oben zitierten Sprachbrocken groß. Zwar haben Jugendsprachen immer neue Begriffe und sogar Strukturen erfunden, die Grundlagen der deutschen Sprache, Grammatik und Interpunktation, wurden nicht verbogen. Jugendsprachen entstanden aus Kreativität und Einfallsreichtum, sie dienten entweder der Abgrenzung oder einfach dem Spiel, sie waren keine Sprachverstümmelungen, sie erweiterten Sprache, erschufen neue Wörter. Nicht ohne Grund hat Udo Lindenberg 2010 den Jacob-Grimm-Preis für Deutsche Sprache erhalten. Das ist eine andere Baustelle, wie auch Eva Neuland von der Uni Wuppertal schreibt: „Jugendsprache dient, so unsere Befunde, heute im besonderen Maße der Vergemeinschaftung und Identifikation innerhalb jugendlicher Gruppen und Szenen, während die Abgrenzungsfunktion zu anderen Generationen, zumindest im Bewusstsein der Jugendlichen, heute nicht mehr eine so zentrale Bedeutung hat, wie z. B. in der antiautoritären Schüler- und Studentenbewegung der 1970er-Jahre.“ Nein, „Kann ich Cola?“ ist keine Jugendsprache.

Gemeint ist die mittlerweile allgegenwärtige Verstümmelung von Sprache und die abnehmende Sprachkompetenz der letzten beiden Generationen. Dies ist keine subjektive Behauptung oder angenommene Entwicklung. Der Sprachwissenschaftler Kay Gonzales hat schon 2006 auf einer Fachtagung in Köln die erschreckend geringe Sprachkompetenz der deutschen Jugendlichen kritisiert. Die gleiche Beobachtung kam von Nina Bocksrocker von der Universität Hohenheim wie auch in Berichten der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Industrie- und Handelskammern beklagen, dass bis zu 20% der Jugendlichen nicht ausbildungsfähig sind. Wegen mangelnder Sprachkompetenz, und nicht zuletzt wegen mangelnder Sozialkompetenz. Und die Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind darin noch nicht berücksichtigt, dort ist die Lage noch katastrophaler. Dabei sollte das Internet doch angeblich die Sprachkompetenz vergrößern, nur haben das die meisten Jugendlichen nicht mitbekommen, und die in Twitter aktiven gar nicht.

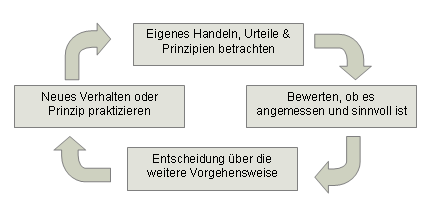

Die Folgen der Sprachinkompetenz sind umfangreich in den oben genannten Untersuchungen beschrieben. Ein Mangel an Sprachkompetenz zieht einen Mangel an Handlungskompetenz und auch Sozialkompetenz nach sich. Was ich nicht ausdrücken oder beschreiben kann, kann ich auch nicht ausführen. Und weiter, was ich nicht formulieren kann, kann ich nicht verstehen, wenn es vermittelt werden soll. Mangel an Sprachkompetenz ergibt einen Mangel an Verständnisfähigkeit. Die Linie lässt sich noch weiterführen: was ich nicht sagen kann, das kann ich nicht denken. Ist der Vorrat an aktivem und passivem Wortschatz gering, ist auch die Möglichkeit zum Reflektieren stark eingeschränkt. Oder wie es der alte Wittgenstein postulierte: die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Den Zusammenhang zwischen Sprachinkompetenz, Verständnisinkomptenz, damit Denkinkompetenz und rechtsextremer Gesinnung zu untersuchen, wäre ein interessantes Projekt. Und würde vielleicht erklären, warum manche Leute auf Gedanken kommen, die 95% der anderen Menschen nicht nachvollziehen können. Sprache und Denken sind nicht zu trennen, das Eine gibt es nicht ohne das Andere. Ich kann nur denken, was ich sprechen kann.

Schnell kommt die Frage nach Vorbildern auf. Wo sind nun die Gralshüter der Sprache, im professionellen wie im semiprofessionellen Bereich?

Aus Wikipedia:

Johann Wolfgang von Goethe, Ölgemälde von Joseph Karl Stieler, 1828[

- Papst Clemens V. verfügt auf dem Konzil von Vienne die Auflösung des Templerordens.

- Der deutsche Dichter und Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe, einer der wichtigsten Vertreter der Weimarer Klassik, stirbt.

Der erste Satz, aus journalistischem Blickwinkel betrachtet, entspricht den Forderungen nach klarer Übermittlung der eigentlichen Nachricht. Wer hat was wann wo getan. Satz Nummer Zwei tut dies in gewisser Weise auch. Es geht um Goethe, aber bevor wir die eigentliche Nachricht vollständig haben, müssen wir uns durch 16 Wörter hangeln, bis der Nachrichtenkern kommt. Dass der gute Mann gestorben ist, nicht geboren wurde oder geheiratet hat. Dem Autor dieses Satzes kann man die Fähigkeit zum verständlichen Schreiben nicht attestieren. Weil er nicht darüber nachgedacht hat, was er schreibt? Weil dieser Mangel auf einen Mangel an Sprachkompetenz zurück zu führen ist? Das, zugegeben, ist Annahme. Aber nachgedacht hat er bestimmt nicht, was er da schreibt.

Vielleicht wird es deutlicher, geht man vom negativen zum positiven Beispiel. Jakob Augstein im Spiegel über den Solidarpakt:

Die Gemeinsamkeit: Es geht um den öffentlichen Raum. Wem er gehört. Und wer über ihn verfügt. Das ist nämlich immer seltener die Öffentlichkeit und immer häufiger das, was man den privaten Sektor nennt. Das liegt daran, dass der Öffentlichkeit, also den Vielen, das Geld ausgeht. Während die Privaten, also die Wenigen, Geld in Hülle und Fülle haben. Die Lage ist so, dass der Osten immer noch pleite ist und der Westen inzwischen auch. Der Osten kann seine eigenen Ausgaben nur zu einem knappen Drittel selbst tragen. Und von den etwa 400 NRW-Kommunen haben nur acht einen ausgeglichenen Haushalt. Kein Wunder, dass das Murren im Westen lauter wird. Und kein Wunder, dass der Osten unruhig wird. Aus dem Westen tönt es, der Solidarpakt sei „ein perverses System“ und aus dem Osten kommt es zurück „Neiddebatte“ und „Wahlkampfmanöver“. Der Streit zwischen Bürgermeistern West und Bürgermeistern Ost handelt davon, wem es am schlechtesten geht. Die Armen im Land spielen sich gegeneinander aus. Sie fangen an, sich wie die Straßenkinder gegenseitig den letzten Bissen aus den Händen zu reißen.

Der Text liest sich trotz des nicht einfachen Themas leicht. Zumindestens für den halbwegs Sprachkompetenten. Der Grund liegt darin, dass Augstein nur bei kurzen Sätzen dem Prädikat erlaubt, am Ende zu stehen. In längeren Sätzen steht das Prädikat spätestens in der Mitte, so dass der aktive Aspekt möglichst früh klar wird. Nämlich was geschieht oder was getan wird, der Kern der Satzaussage. Das ist Sprachkompetenz. Das ist die Fähigkeit, mit Sprache umzugehen, sich der Wirkung und Bedeutung von Sprache bewusst zu sein. Vielen, vor allen Dingen Jugendlichen, aber auch zahlreichen Erwachsenen, ist dies nicht vergönnt. Sprache wird immer mehr reduziert, wie Untersuchungen des Goethe-Institutes zum aktiven und passiven Wortschatz an Kindern und Jugendlichen gezeigt haben.

Nun mag man die Betrachtung von Sprachkompetenz als Korinthenkackerei oder Besserwisserei abtun, wie man es Bastian Sick als Autor der Kolumne »Zwiebelfisch« im Spiegel unterstellt. Doch die Konsequenzen des Sprachverlustes reichen viel weiter als auf den ersten Blick zu sehen. Wenn Jugendliche nicht ausbildungsfähig sind, wegen Defiziten an allen Enden, wie dann den Fachkräftemangel in unserer Wirtschaft beheben? Ganz zu schweigen von den Kosten, die entstehen für Nachqualifizierung oder Finanzierung der Arbeitslosigkeit. Wenn schon Abiturienten in die verflachten und reglementierten Bachelor-Studiengänge gehen, ohne sichere Kenntnisse von Stil und Grammatik und mit eingeschränktem Ausdrucksvermögen, wird das dem technologischen und wissenschaftlichen Rang dieses Landes nicht gut tun. Wer desöfteren Arbeiten von jungen Leuten redigiert oder korrigiert, wird diese Mängel sehen können. Doch anstatt gegenzusteuern, macht die Politik eine Kehrtwende. Verkürzung der gymnasialen Oberstufe um ein Jahr, immer engere finanzielle Grenzen für Hochschulen und Schulen, Verkürzung und Streichung hier und dort. Hinweise und Mahnungen, dass die Politik die Grundbildung aller Kinder vernachlässigt und stattdessen zu viel von Begabtenförderung faselt, gibt es genug.

Es wäre zu einfach, diese Defizite auf das Internet oder soziale Herkunft zu schieben. Sicher spielt der Aspekt der Herkunft eine Rolle für die Sprachentwicklung, offensichtlich bei Migrantenkindern. Leider trifft die immer gerne benutzte Verlagerung der Verantwortlichkeiten auf Lehrer und Erzieher die Falschen. Auch an Vorbildern fehlt es nicht, doch welcher Jugendliche liest schon »Zeit« oder »Spiegel«. Und die Sünde setzt sich fort, wo schon in der Familie Sprache verkümmert, wo nicht mehr gemeinsam gegessen und gesprochen wird, werden Kinder Sprache als Kultur kaum schätzen lernen. Es ist also nicht einfach zu wenig Schule, zu wenig Bildung und zu viel Internet. Und doch muss der Gemeinschaft, repräsentiert durch den Staat, eine erhebliche Mitschuld gegeben werden.

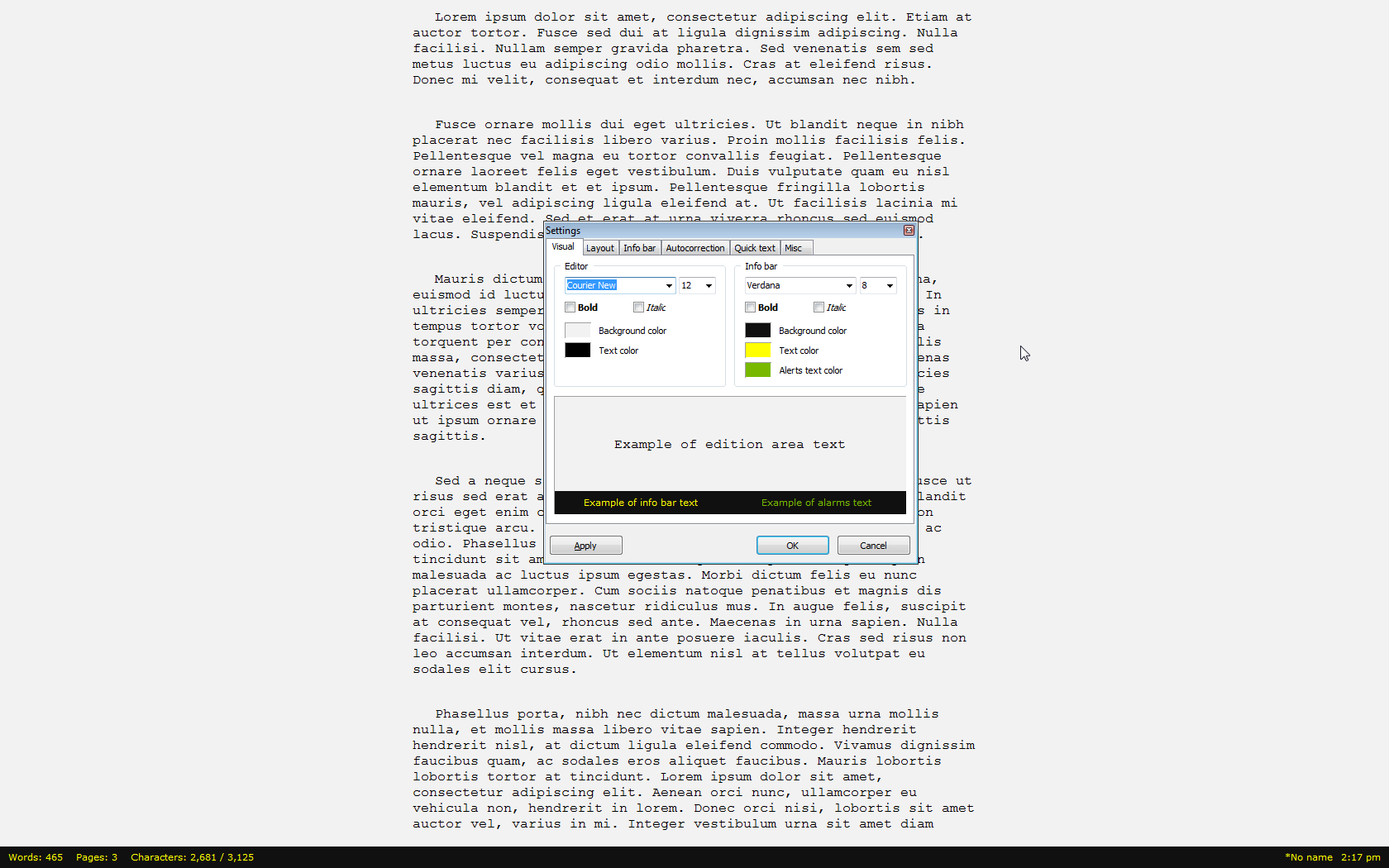

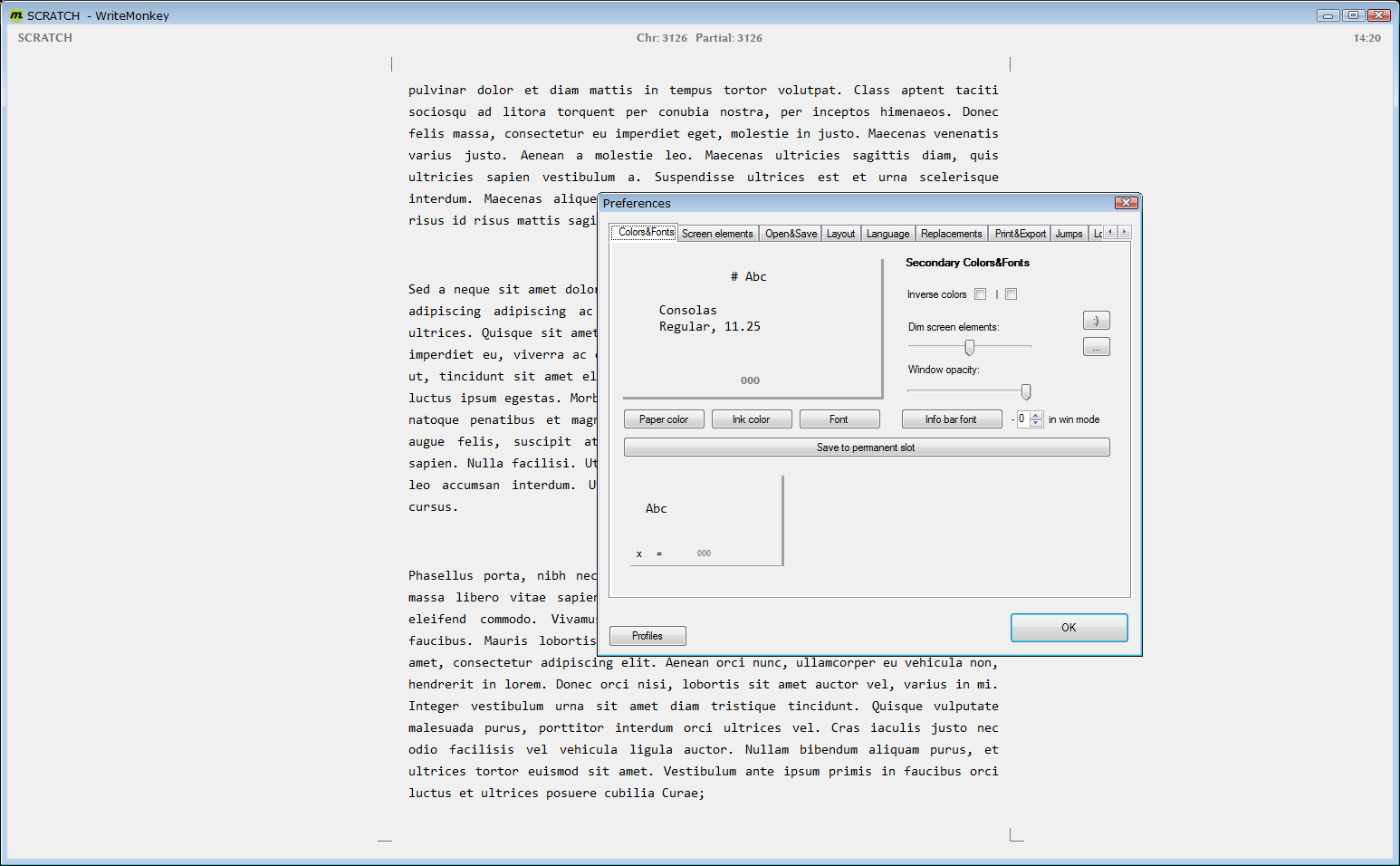

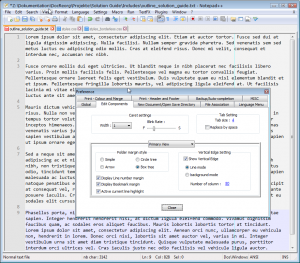

Die versuchte Egalisierung, der Abbau von Hürden und Chancen zugleich im herkömmlichen Hochschulstudium, das Nachbeten der schwachsinnigen Parole »Gleichheit, Gleichheit, Gleichheit« hat niemandem genutzt. Die naheliegendere Antwort statt ›immer vorwärts‹ wäre ›ein Stückchen zurück‹. Zurück zu einer nicht mit Englisch voll gepackten Grundschule, sondern zu einer Grundschule, in der Raum für Wachstum und Entwicklung statt Leistungsdruck im Vordergrund steht. Zurück zu höheren Schulformen, in denen nicht das Auswendiglernen für das Zentralabitur maßgeblich ist, sondern Möglichkeiten zur Entwicklung von Sprach- und Denkfähigkeit, Reflektion und Bewusstwerdung. Aber nein, packen wir noch mehr Randfächer in die Schulen, Chinesisch und Serbokroatisch in die Kindergärten, Linguistik und Philosophie in die Grundschulen, reduzieren wir die Schulzeit noch um ein paar Jahre und wir werden nur noch Genies züchten. Nur sprechen, vernünftig und farbig sprechen und schreiben können sie nicht. Macht nix, es gibt ja eine sehr ausgereifte Rechtschreibprüfung in Word.