Christian Stöcker: Das Experiment sind wir

Eine Gruppe Studenten bekommt folgende Aufgabe gestellt:

Eine Gruppe Studenten bekommt folgende Aufgabe gestellt:

Nur 18% der Studenten lieferten spontan die richtige Antwort, von den anderen 82% meinte die große Mehrheit, das sei nach 24 Tagen der Fall gewesen. Was zeigt, dass Menschen, auch die mit einer höheren Bildung, mit exponentiellen Funktionen nicht umgehen können. So waren auch Politiker und sogar Wissenschaftler von der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus überrascht. Ich war ob des Themas von einer gewissen Skepsis beim Beginn des Buches befangen, musste aber schnell feststellen, dass Stöcker mit seiner These völlig recht hat. Dieser eingebaute Mangel an Verständnis für Mathematik hat Konsequenzen. Unsere Entscheidungsblindheit und unsere Neigung zu unlogischen Annahmen hat schon Daniel Kahneman bewiesen, der in diesem Buch oft zitiert wird. Die eigentliche Frage ist daher, was diese Einschränkung bewirkt, in einer Welt, die von exponentiellen Entwicklungen geprägt ist. Sei es in der Technik und der Wissenschaft, in gesellschaftlichen und politischen Tendenzen, in der weltweiten Bevölkerungszahl oder beim Klimawandel. Doch ist das das nicht das einzige Thema, nicht einmal das zentrale, sondern Stöcker ist in der Forschung der künstlichen Intelligenz beteiligt. Auch die entwickelt sich exponentiell, nicht nur wegen immer leistungsfähigerer Hardware, sondern auch wegen ganz neuer Wege und Methoden in der Software. KI greift schon dort immer mehr in unser Leben ein als gedacht, wo wir sie direkt gar nicht sehen: in den sozialen Medien. Mit weitreichenden Folgen, die immer gefährlicher werden. Also ist es nicht ein Buch über menschliche Fehlannahmen, sondern mehr über künstliche Intelligenz.

Wie eben schon Kahneman in Schnelles Denken, langsames Denken gezeigt hat, minimiert das Gehirn gerne den Aufwand für Entscheidungen. Sein sogenanntes System 1 ist schnell, unkompliziert, emotional und liegt oft falsch, weil es sich gerne von Stereotypen leiten lässt. System 2 ist detaillierter, logischer, aber auch energiehungriger. Stöcker formuliert die Geschichte etwas um. System 1 mag keine großen Veränderungen, nimmt an, dass alle Geschichten um uns herum einfach nur Fortschreibungen der Vergangenheit sind. Das ist keine Frage von Intelligenz oder Bildung, selbst linke Intellektuelle tendieren dazu, sich mit aktuellen Themen wie KI, Klimawandel oder ökonomischer Spaltung der Gesellschaft eher ungern auseinander zu setzen. Ja, es ist bei ihnen wie auch im Bildungsbürgertum eher Usus zu glauben, wir würden im Grunde immer noch wie in den Siebzigern und Achtzigern leben. Dass sich die Welt grundlegend gewandelt hat, wird nicht wahrgenommen. Schon immer verliefen Entwicklungen exponentiell, wie die Anzahl Menschen auf der Erde, der Anstieg der Durchschnittstemperaturen oder das Verschwinden von Tierarten. Der Unterschied heute zum Vergleich mit 1800: wir sind inzwischen bei vielen Themen auf dem steilen Abschnitt der Kurve. Das wahrzunehmen, dafür ist unser Gehirn nicht angelegt.

Dabei hat Homo Sapiens schon seit längerer Zeit Systeme entwickelt, die neutral, sachlich und ohne Bedeutungszuschreibung mit Informationen umgehen können. Die künstliche Intelligenz. Läuft auf Hardware, die sich von einem Großrechner der Siebziger fast nicht unterscheidet, außer in Rechengeschwindigkeit und Speicherkapazität, doch die Software ist eine ganz andere. Selbstlernende neuronale Netze schlugen nach kurzer Zeit selbst Großmeister erst im Schach, dann im viel komplizierteren Spiel Go. Sie erkennen Muster und Regeln selbst dort, wo Menschen gar nichts sehen. Wie in Molekülstrukturen, in menschlichem Gewebe oder in Sprachen. KI wird in der Zukunft menschliche Fähigkeiten, Technologien oder Problemlösungen grundlegend erweitern. Auch dort stehen wir an einer Stelle, an der die Kurve stark ansteigt.

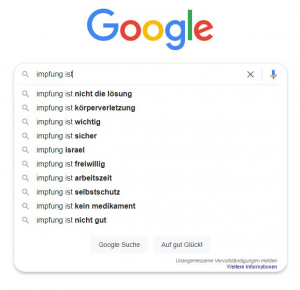

Das Problem ist, wie wir mit diesen Systemen umgehen. KI war nicht unbeteiligt dabei, Impfstoffe gegen Corona zu entwickeln. Deep L ist eine Übersetzungssoftware, die in noch nie gesehener Qualität Sprachen übersetzt und dabei selbstständig immer besser wird. Es gibt inzwischen Programme, die nicht sprachlich auf Befehle antworten, sondern nach Auftrag beim Friseur anrufen und einen Termin vereinbaren. Ist uns überhaupt noch klar, wie Alexa, der digitale Assistent von Amazon, funktioniert? Auch hier exponentielle Entwicklungen. Zugleich ist es KI, die uns in YouTube plötzlich zu Videos von Selbstmordattentätern oder Kinderpornografie leitet. Wenn Google uns bei Fragen zur Corona-Impfung Seiten von Querdenkern und Rechtsradikalen vorschlägt. Natürlich wollten Google, Facebook und Instagram das nicht so, doch das ist das, was passiert, wenn mit KI leichtfertig umgegangen wird. KI kennt nur Informationen und Muster, weder Bedeutung noch Ethik noch Politik. KI hat also zwei ganz unterschiedliche Seiten. Wir müssen höllisch aufpassen, wie diese Entwicklung fortschreitet, so Stöcker.

Was nun nach Hochtechnologie und Themen für Nerds klingt, ist bei Stöcker ein sehr verständliches, aufmerksames Buch geworden. Nicht für Informatiker oder Psychologen, sondern für jeden, der sich dafür interessiert, was da gerade um uns herum in Wissenschaft und Technik abgeht. In Abschnitten im Info-Stil beschreibt er aktuelle Stichwörter wie neuronale Netzwerke, mRNA, kognitive Verzerrungen, Anthropozän, Kipppunkte oder Resilienz gegen digitale Ablenkung. Heraus gekommen ist ein sehr interessantes, zugleich leicht lesbares Buch, das viele kritische Abschnitte unserer Zeit anschaulich beleuchtet. Nicht ohne Hinweise, wo Gefahren und Chancen liegen. Es geht also weder um Alarmismus noch um schiere Technikbegeisterung. Sondern um eine eher nüchterne Analyse der Risiken und Chancen menschlicher Entwicklung. Alltagstauglich, verständlich und trotzdem mit viel Lesespaß. Wenn man sich vom Klappentext nicht abschrecken lässt.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!