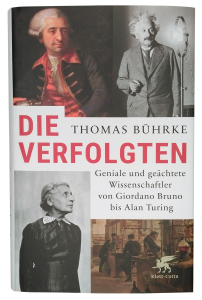

Dass Politiker und Autoren zu vielen Zeiten verfolgt und sogar umgebracht wurden, weil sie Machthabern nicht in den Kram passten, ist nichts Neues. Aber auch Wissenschaftler waren immer wieder Verfolgung ausgesetzt. Entweder weil ihre Forschungen oder ihre Person Bildern und Erwartungen nicht gerecht wurden. Diesen Wissenschaftlern folgt Thomas Bührke durch ihr Leben und ihre Arbeitsgebiete. Die Liste ist erstaunlich. Wie Lise Meitner und Albert Einstein, die beide wegen ihrer jüdischen Abstammungen ihre Heimat verlassen mussten. Einstein traf es danach noch einmal, als er in den USA in der McCarthy-Ära als Kommunist verdächtigt wurde. Alan Turing war ein genialer wie seltsamer Spezialist für Informations-Wissenschaft und besonders für Kryptografie. Ihm wurde seine Homosexualität zum Verhängnis, der Versuch einer Konversion trieb ihn am Ende in den Suizid. Giordano Bruno war Astronom und Philosoph. Seine Erkenntnisse in der Astronomie konnte die Kirche nicht hinnehmen. Denn schon er ahnte, das Universum sei unendlich und die Zahl der bewohnbaren Erden unüberschaubar. Das passte nicht zum Gottesbegriff der Kirche.

Dass Politiker und Autoren zu vielen Zeiten verfolgt und sogar umgebracht wurden, weil sie Machthabern nicht in den Kram passten, ist nichts Neues. Aber auch Wissenschaftler waren immer wieder Verfolgung ausgesetzt. Entweder weil ihre Forschungen oder ihre Person Bildern und Erwartungen nicht gerecht wurden. Diesen Wissenschaftlern folgt Thomas Bührke durch ihr Leben und ihre Arbeitsgebiete. Die Liste ist erstaunlich. Wie Lise Meitner und Albert Einstein, die beide wegen ihrer jüdischen Abstammungen ihre Heimat verlassen mussten. Einstein traf es danach noch einmal, als er in den USA in der McCarthy-Ära als Kommunist verdächtigt wurde. Alan Turing war ein genialer wie seltsamer Spezialist für Informations-Wissenschaft und besonders für Kryptografie. Ihm wurde seine Homosexualität zum Verhängnis, der Versuch einer Konversion trieb ihn am Ende in den Suizid. Giordano Bruno war Astronom und Philosoph. Seine Erkenntnisse in der Astronomie konnte die Kirche nicht hinnehmen. Denn schon er ahnte, das Universum sei unendlich und die Zahl der bewohnbaren Erden unüberschaubar. Das passte nicht zum Gottesbegriff der Kirche.

So bietet Bührke acht Biografien berühmter Wissenschaftler und warum sie scheiterten. Obwohl diese Biografien eher grob gehalten sind, erfährt man doch eine Menge über diese Menschen, ihren Lebenslauf und einige Details zu ihren Forschungen. Die Gründe, warum sie verfolgt wurden, sind vielfältig, wie auch die Charaktere der Protagonisten. Gemeinsam haben die Verfolgungen, dass Widersprüche gegen Rassismus, politische Ansprüche und Intoleranz nicht ohne Folgen blieben. Eine interessante Übersicht zu einem selten beachteten Thema.