Ein Tagebuch? Irgendwie. Gefunden in der Zeitschrift Psychologie Heute. An die Rezension kann ich mich nicht so recht erinnern, aber wenigstens interessierte mich das Buch nach dem Klappentext. Der Inhalt ist leicht wiederzugeben: Der Autor dokumentiert seine zweite Zeit in der Depression in einer psychatrischen Klinik, und die Zeit davor, als er versucht, mit der Krankheit alleine zurecht zu kommen. Einerseits fand ich sein Ansinnen sehr achtenswert, als doch recht bekannter und ausgezeichneter Journalist und Autor sich zu seiner Erkrankung zu bekennen. Maack hat immerhin neben weiteren Auszeichnungen den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2013 und den Förderpreis zum Hermann-Hesse-Preis 2016 bekommen. Danach habe ich vermutet, dass Maack Menschen, die von dieser Krankheit nicht betroffen sind, näher zu bringen versucht, wie sich diese Krankheit anfühlt, was sie mit einem macht. Leider erreicht er sein Ziel nur sehr eingeschränkt. Nicht, weil er ein schlechter Autor ist, sondern weil man an dieser Stelle eigentlich nur scheitern kann.

Beiträge

Dass Geschichte mehr ist als das sture Auswendiglernen von Zahlen und Fakten in der Schule, habe ich zum ersten Mal mit Golo Manns Buch Die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts erlebt. Nicht ganz so umfangreich, aber ähnlich faszinierend ist Volker Ullrichs Buch Acht Tage im Mai. Gebürtig aus Celle, nur einige Kilometer von meinem Schreibtisch entfernt, studierte er Geschichte, Literaturwissenschaft, Philosophie und Pädagogik an der Universität Hamburg, arbeitete von 1966 bis 1969 am Historischen Seminar. Von 1990 bis 2009 leitete Ullrich das Ressort „Politisches Buch“ bei der Wochenzeitung Die Zeit. Ist als Rezensent für viele Medien tätig, verfasst er auch öfters das Kalenderblatt des Deutschlandfunks. Inzwischen Ehrendoktor der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Also auf jeden Fall profunder Historiker, dem das Thema Drittes Reich und Hitlerdiktatur nahe liegt. In diesem Buch geht es konkret um die Zeit vom 1. bis zum 8. Mai 1945, als die geplanten tausend Jahre eines Reiches schon nach zwölfen wieder endeten. Aber wie spannt man mit acht Tagen eine nicht gerade schmale Geschichte auf? Indem man jeden dieser Tage in Relation zu der Vorschichte und den Konsequenzen setzt. Und das macht den Reiz dieses Buches aus.

Das Buch ist schon im Jahre 2004 erschienen, trotzdem hat es nichts an Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil, mit Social Media wie Instagram und Facebook ist es noch schlimmer geworden, wie Menschen sich in Szene setzen und eine Wirklichkeit konstruieren, die gar nicht existiert. Auf das Buch bin ich eher zufällig gestoßen, als ich ein anderes Buch des Autors suchte. Professor Dr. Bernhard Pörksen, Jahrgang 1969, studierte Germanistik, Journalistik und Biologie in Hamburg und den USA, volontierte beim Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt und arbeitet neben Forschung und Lehre seit über zwanzig Jahren als Journalist und Sachbuch-Autor. Seine Analysen der Kommunikation und des Kommunikationsverhaltens fand ich immer wieder faszinierend. Was für dieses Buch dann auch gilt. Junge Journalisten interviewen Menschen, die als Politiker oder Stars im Rampenlicht stehen. So simpel das Konzept erscheint, so verblüffend sind die Ergebnisse.

Ein interessanter Spagat zwischen Sachbuch, Dokumentation und Unterhaltung. Adele Brand ist britische Ökologin und hat schon als Kind über Füchse geschrieben, die Passion ihres Lebens. Sie hat Füchse auf vier Kontinenten studiert, Forschungsprojekte in fünf verschiedenen Ländern geleitet, verwaiste Fuchswelpen aufgezogen und verletzte Füchse gepflegt. Sie ist wohl für die Füchse das, was Jane Goodall für Schimpansen ist. Zum ersten Mal auf sie aufmerksam wurde ich in Facebook, wo sie mehr oder minder regelmäßig Bilder und Geschichten postet. Mit meiner neu entdeckten Beziehung zu Hunden, damit auch zu den Hundeartigen, verfolge ich ihre Posts schon länger. Zu meinem Geburtstag kam dann nicht nur ein kleiner holziger Fuchs aus dem Erzgebirge, sondern dazu ihr Buch zu mir. Adele Brand bestätigt darin genau meinen Eindruck: dass Füchse die perfekte Mischung aus Hund und Katze sind. Mit der Ausdauer und Belastbarkeit der Hunde und der Eleganz und Intelligenz der Katzen. Ein poetisches, zugleich wissenschaftlich geprägtes Buch über eine bemerkenswerte Tierart.

Sein erstes Buch dieser Reihe, mit dem er bekannt wurde, war »Post von Karlheinz«. Wie und was er wütenden Zuschriften entgegnet und warum. Kazim ist Autor für den Spiegel und Spiegel Online, wie auch bei Zeit Online. Der Nachfolger heißt nun »Auf sie mit Gebrüll«. Wer hinter diesem Titel eine martialische Abrechnung mit Angreifern aus dem populistischen und rechten Lager erwartet, liegt zum Glück falsch. Kazim geht es in diesem Buch um die Kommunikation mit den Leuten, die ihn schriftlich oder online beschimpfen oder herabwürdigen, und seine Position zu diesen Kommunikationsformen. Beispiele für den Austausch von Nettigkeiten finden sich vereinzelt auch hier, jedoch geht es ihm in der Hauptsache um seine Art, mit rassistischen und rechtsradikalen Angriffen umzugehen. Ein sinnvolles Unterfangen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Sein erstes Buch dieser Reihe, mit dem er bekannt wurde, war »Post von Karlheinz«. Wie und was er wütenden Zuschriften entgegnet und warum. Kazim ist Autor für den Spiegel und Spiegel Online, wie auch bei Zeit Online. Der Nachfolger heißt nun »Auf sie mit Gebrüll«. Wer hinter diesem Titel eine martialische Abrechnung mit Angreifern aus dem populistischen und rechten Lager erwartet, liegt zum Glück falsch. Kazim geht es in diesem Buch um die Kommunikation mit den Leuten, die ihn schriftlich oder online beschimpfen oder herabwürdigen, und seine Position zu diesen Kommunikationsformen. Beispiele für den Austausch von Nettigkeiten finden sich vereinzelt auch hier, jedoch geht es ihm in der Hauptsache um seine Art, mit rassistischen und rechtsradikalen Angriffen umzugehen. Ein sinnvolles Unterfangen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Der Titel des Buches ist steil und provozierend. Jedoch im Gegensatz zum ähnlich betitelten Buch von Thilo Sarrazin handelt es um ein Werk aus wissenschaftlich belegten Zahlen, Daten und Fakten, gesammelt und geordnet von einem Wissenschaftler. Weil Physik sowieso die einzige richtige Wissenschaft ist, wie es mal ein befreundeter Student der Physik formulierte. So widmet sich das Buch einmal der Geschichte des Menschen, wie sie wohl entstanden ist, einschließlich der Frage, warum nur diese Art des Homo überlebt hat. Weiter geht es mit der eigentlich kurzen Zeit, in der Homo Sapiens die Erde erst eroberte, schließlich übernahm und nun auf dem besten Wege ist, sie zu zerstören. So gelangt man aus der Achsenzeit, über Frühzeit und Mittelalter bis in die Gegenwart. Je näher man sich dem Jetzt nähert, desto detaillierter gehen die Autoren in Details. Über die am Ende gefährliche Liaison von Wissenschaft und Wirtschaft, über Fehlentscheidungen am Anfang des letzten Jahrhundert bis zu den nicht so angenehmen Aussichten, den Fragen der Umweltzerstörung und der Vernichtung ganzer Arten von Tieren und Pflanzen, es zeigt genauer den vom Menschen verursachten Schwund des Regenwaldes und was er bedeutet. Der nur deshalb verschwinden muss, damit das Fleisch beim Discounter billig bleibt und die Gewinne der daran teilhabenden Unternehmen hoch. Also ein durch und durch pessimistisches Buch? Nein, denn es kommen Alternativen zur Sprache. Hat ja ein Physiker geschrieben, kein abgewrackter Politiker.![]()

Ganzer Beitrag …

Mein in den letzten Jahre schwindender Optimismus, was den Zustand der Welt angeht, ist durch dieses Buch nicht mehr geworden. Im Gegenteil, in gewisser Weise bestärkt es mich in dem Glauben, dass die Menschheit nicht mehr bei Trost ist. Am Ende nicht mehr zu retten. Wenn man dann eher zufällig noch in WDR5 einen Beitrag zum Artensterben hört, bestätigt es Precht zusätzlich.

Richard David Precht, unser Sofa-Philosoph, der zu allem etwas zu sagen hat (Biografie hier, wer sie noch braucht), holt in seinem Buch Tiere denken weit aus. Es geht darum, wie das Verhältnis des Menschen zum Tier denn nun ist, von der Menschheitsgeschichte über die Weltreligionen bis in die aktuelle Zeit. Das ist ein dickes Brett, das sich Precht hier vornimmt, so vielschichtig es ist, so unterschiedlich man das Thema angehen kann, so subjektiv und emotional unser Verständnis zu Tieren nun mal ist. Damit wird das Buch ein Parforceritt durch die zeitgenössische und historische Philosophie, durch Fragen der Moral und Ethik, durch die konfuse Sicht von Gesetzen bis hin zur heutigen Realität, in der Tiere umso mehr geschätzt und geschützt werden sollen, je weiter sich der Mensch von der Natur entfernt. Ein Buch, das nur Richard David Precht so schreiben konnte.

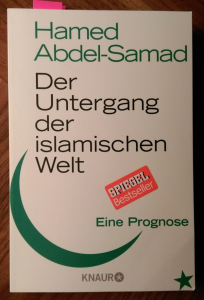

Was zeichnet ein gutes Buch aus? Dass man nach dem letzten Zuklappen erst einmal einen Moment nachdenken muss. Also muss dieses Buch ein gutes Buch sein. Von Abdel-Samad hatte ich vor einiger Zeit schon ein Buch über Mohamed gelesen, daher hier nur eine Kurzbiografie: deutsch-ägyptischer Politikwissenschaftler und Publizist, als Student war er Mitglied der radikal-islamischen Muslimbruderschaft, kam im Alter von 23 Jahren nach Deutschland. Studierte Englisch und Französisch in Kairo, arbeitete als Wissenschaftler in Erfurt und Braunschweig sowie in Japan, wo er sich für Shintoismus und Buddhismus interessierte. Während er in seinem Buch über Mohamed mit dem Propheten abrechnet, daher auch mit dem Islam in seiner Gesamtheit, ist seine These in diesem Buch noch etwas steiler. Er behauptet, dass der Islam in nicht all zu ferner Zukunft verschwinden wird. Nicht wegen eines Angriffs von außen, er wird in sich zusammen brechen, durch eigene Schuld. Seine Belege dafür sind nicht nur frappierend, sondern leisten sich einen anderen Blick auf den Islam. Der dabei nicht gerade gut weg kommt.

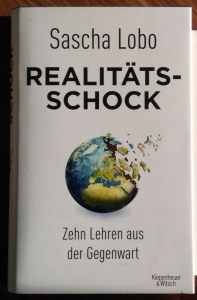

Ich war ein wenig überrascht, als dieses Buch von Sascha Lobo angekündigt wurde. Bisher kannte ich ihn nur als Blogger und Journalist. In der Hauptsache als Wissenden in Sachen Internet, vermischter Realität und digitalen Technologien, mit Schwerpunkt auf die Auswirkungen auf die gesellschaftliche Entwicklung. Er war es auch, der angesichts der globalen Überwachungs- und Spionageaffäre rund um die NSA feststellte: „Das Internet ist kaputt!“ Seine Kolumne Die Mensch-Maschine mit Stellungnahmen zu Kommentaren der Leser in SPIEGEL Online gehört schon lange zu meinen regelmäßig gehörten Podcasts. Lobo verfügt nicht nur über ein sehr detailliertes Wissen rund um digitale Technologien, sondern hat dazu ein gewissen Händchen, die Entwicklungen und Konsequenzen daraus politisch und gesellschaftlich zu interpretieren. Daher ahnte ich so ungefähr, worum es in dem Buch gehen würde. Ich wurde nicht enttäuscht.

Von den vielen Büchern, Artikeln und Beiträgen, die ich in letzter Zeit gehört habe, oder zu den gehörten Podcasts vom DLF, WDR und SPON, habe ich mit dem Buch von Cornelia Koppetsch zum ersten Mal das Gefühl gehabt, eine Ahnung zu bekommen, was zur Zeit los ist. Auch wenn das Buch mühsam war. Aber es gab mehr zu begreifen. Ich musste ebenso meine eigene Rolle und mein eigenes Selbstverständnis in Frage stellen, meine Sicht der Welt relativieren. Genau so habe ich jetzt den Eindruck, dass die Rolle von PEGIDA und AfD eine andere ist, der mit Reden oder Verständnis zeigen wenig beizukommen sein wird. Das Buch Die Gesellschaft des Zorns wird mir im Rückblick auf meine eigene Vergangenheit klarer und verständlicher. Daher ein selbstkritischer Rückblick in meine Geschichte.

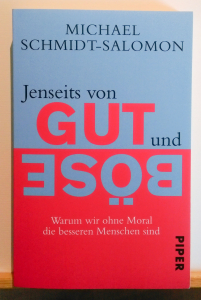

Beispiele für das sogenannte Böse zu finden, ist fast noch am einfachsten. Hitler, Stalin, Mussolini, Kim Jong-un und der Iran. Das Gute? Mutter Theresa, Albert Einstein, und natürlich Willy Brandt nicht zu vergessen. Aber sind diese einfachen Antworten auf eine einfache Frage überhaupt logisch, schlüssig und valide? Bilder von Adolf Hitler mit seiner kleinen Nichte stellen das absolute Böse in Frage, die Berichte der Brandt-Söhne über ihr Elternhaus kratzen bald am Lack. Und überhaupt setzen wir quasi einen Willen voraus, dass Hitler sich vorgenommen hatte, eben ganz besonders böse zu sein. Auch Einstein hatte seine Ecken und Kanten. Nach welchen Gründen entscheiden denn wir überhaupt, Dinge zu tun oder zu lassen? Wir glauben in unserem Kulturkreis, und unter linksliberal ausgerichteten Menschen besonders, frei in unserem Willen zu sein. Wir glauben, zu jeder Zeit Entscheidungen treffen zu können zwischen Handlungsoptionen. Dabei legen wir Begriffe zugrunde, deren Bedeutung uns scheinbar klar ist, das Gute und das Böse, das Moralische und das Unmoralische, das Ethische und das Unethische. Michael Schmidt-Salomon räumt mit den Vorstellungen der Eindeutigkeit gründlich auf. Woraufhin man irgendwo in der Mitte des Buches fast die Übersicht verliert, was denn jetzt noch ein zuverlässiger Wegweiser für unsere Entscheidungen ist. Doch Schmidt-Salomon führt dabei nicht nur einen philosophischen Diskurs, sondern bindet ausgerechnet die Hirnforschung als wissenschaftliche Grundlage ein. Damit relativiert sich der philosophische Blick. So führt er uns zeitweise unangenehm vor Augen, auf welch wackeligem Fundament unsere ach so vernünftigen Überzeugungen ruhen. Zum Glück lässt er Leserin und Leser nicht im Unklaren. Am Ende jedenfalls nicht. Sondern schlägt Alternativen vor.

Le Monde diplomatique: Großbritannien

Nicht selten fragen mich Leute, was denn bloß da drüben in Großbritannien los sei. So wegen Brexit und überhaupt. Ich gelte halt als Großbritannien-Versteher. Einmal, weil ich dort längere Zeit gearbeitet und gewohnt habe, aber auch wegen meiner regelmäßigen Aufenthalte in Wales und England. Bisher war ich relativ ratlos, so ratlos wie bei Fragen nach AfD, Pegida und der Neuen Rechten. Denn rational erklären kann man da nichts. Weder beim Brexit noch bei der AfD. Das ändert sich seit einiger Zeit, nachdem ich nun das eine oder andere Buch, den einen oder anderen Artikel in TAZ, Spiegel oder SZ gelesen habe. Vollends informiert fühle ich mich seit dem Studium der Edition Le Monde diplomatique. Und so langsam verstehe ich sogar den Brexit. Der mit der EU so wenig zu tun hat wie die AfD mit Demokratie. Trotzdem bleiben Wales und England my home from home. Weil sich – wie in Sachsen – manche Dinge niemals ändern werden.

Seit vielen Jahren höre ich, bedingt durch meine Autobahnfahrten, im Mittel fünf bis sechs Stunden pro Woche Podcasts. Dank WDR5 und Deutschlandfunk, 4000 Hertz und Spiegel Online bin ich eher überversorgt und kann oft Themen erst einige Wochen nach Ausstrahlung abarbeiten. Manche Sendungen sind informativ und zugleich unterhaltend, wie Alles in Butter mit Helmut Gote, manche üben das Denken und den Verstand, wie Das Philosophische Radio mit Jürgen Wiebicke. Und doch lässt sich dann und wann ein Erkenntnisgewinn verbuchen. Bisher nicht sehr häufig war das beim Spiegel Online-Podcast Der Debatten-Podcast von Sascha Lobo der Fall. Bis dann eine Sendung in meinem Auto ans Laufen kam, die meinen Blick nicht nur auf Soziale Medien, sondern insgesamt auf unsere Gesellschaft nicht unbedingt verändert, aber erklärlicher gemacht hat. Das legt Lobo plausibel und verständlich auf, und das macht die Folge #81 seines Podcastes so bemerkenswert.

Gegen falsche Toleranz und Panikmache

Über Integration von Migranten und Flüchtlingen reden viele. Für die Einen sind sie der Untergang des Abendlandes, die unsere Kultur bedrohen und den Sozialstaat aussaugen. Für Andere, wie es mal die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt formulierte, ein Geschenk des Himmels. Für Leute gerade aus dem linksliberalen Spektrum ein Heer von Opfern und Kuscheltieren. Dass beide Stereotypen nicht zutreffen, ist logisch. Bleibt die Frage, wie man diese Menschen aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan hier heimisch machen kann, sie in die deutsche Gesellschaft integriert. Ahmad Mansour, deutsch-israelischer Psychologe und Autor mit arabischen Wurzeln, sollte die Antwort wissen müssen. Nur werden Einigen die Antworten nicht gefallen.

Will man den Inhalt des Buches auf einen griffigen Satz reduzieren, ist es wohl dieser: Den Erfolg der AfD haben nicht die wirtschaftlich, sondern die kulturell Abgehängten bewirkt. Aber so einfach und plakativ lässt Michael Hartmann seine Leser nicht davonkommen. Davor zeigt er, wie sich nicht nur Deutschland, sondern auch Europa und die USA in den letzten zwanzig Jahren politisch, wirtschaftlich und kulturell entwickelt haben. Leicht macht er es sich und den Lesern nicht. Aber seine Analyse wird genau dadurch um so klarer und glaubwürdiger. Weil sie die betrifft, die tatsächlich in fast allen Bereichen das Sagen haben. Die Eliten.

Will man den Inhalt des Buches auf einen griffigen Satz reduzieren, ist es wohl dieser: Den Erfolg der AfD haben nicht die wirtschaftlich, sondern die kulturell Abgehängten bewirkt. Aber so einfach und plakativ lässt Michael Hartmann seine Leser nicht davonkommen. Davor zeigt er, wie sich nicht nur Deutschland, sondern auch Europa und die USA in den letzten zwanzig Jahren politisch, wirtschaftlich und kulturell entwickelt haben. Leicht macht er es sich und den Lesern nicht. Aber seine Analyse wird genau dadurch um so klarer und glaubwürdiger. Weil sie die betrifft, die tatsächlich in fast allen Bereichen das Sagen haben. Die Eliten.

Vor drei Monaten habe ich mich weitgehend bei Facebook verabschiedet. Weitgehend deshalb, weil ich die Social Media-Kanäle des Unternehmens beackere, für das ich broterwebsmäßig unterwegs bin. Ein Résumé über die Zeit nach Facebook. Oder wenigstens der vorsichtige Versuch.

Vor drei Monaten habe ich mich weitgehend bei Facebook verabschiedet. Weitgehend deshalb, weil ich die Social Media-Kanäle des Unternehmens beackere, für das ich broterwebsmäßig unterwegs bin. Ein Résumé über die Zeit nach Facebook. Oder wenigstens der vorsichtige Versuch.

Es waren nur zwei Wochen in England und Wales, aber hat sich wie vier Wochen angefühlt. Ist man jeden Tag unterwegs, mit immer neuen Eindrücken und Erlebnissen, vergeht die Zeit nicht in der Routine des Alltags. Gespannt war ich auch, ob es bei dieser Reise an zwei Orte, die Cotswold Hills in England und die Brecon Beacons in Südwales, so etwas wie einen Gewinner geben würde. Ob dieser eine Ort interessanter, spannender oder intensiver sein würde. Das Resultat hat mich etwas überrascht. Wie habe ich heute Morgen gedacht? Jetzt wieder in Broadway sein, oder wenigstens in Brecon.

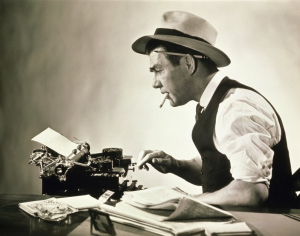

Du planst einen Job als Redakteur? Du schreibst nicht nur gerne, sondern fühlst das als Deine Berufung? Schön. Du bereitest schon Deine Anmeldung in einer Journalistenschule vor oder hast die Augen offen nach einer Stelle als Volontär? Nach so vielen Jahren im schreibenden Gewerbe muss ich warnen. So kreativ der Job eines Redakteurs sein kann, selbst in der Industrie, muss ich Dir den einen oder anderen Zahn ziehen. Ich wage zu behaupten: in wenigen Jobs kann man sich so viel Frust aufladen wie als Schreiberling. Nicht wegen des Schreibens an sich, sondern weil Du nicht in einem einsamen Kämmerlein sitzt, vor Dich hin schreibend. Willkommen in der realen Welt, in der das Schreiben seine Tücken hat. Drei davon hier im Detail geschildert.

Nachdem unsere Unternehmens-Seite bei Facebook schon einige Zeit online war, wurde ihr plötzlich die Veröffentlichung entzogen. Mit dem Hinweis, wir hätten gegen Facebook-Regularien verstoßen. Nur brachte auch genaustes Studieren dieser Regeln keine Erkenntnis, was wir verbrochen hatten. Einige Tage später, nach mehreren Nachrichten an Facebook über unterschiedliche Kanäle, wurde die Seite abends um 23 Uhr wieder veröffentlicht. Alles im Lot, so dachten wir. Jedoch: am nächsten Morgen um 5:37 Uhr wurde die Seite erneut ent-öffentlicht. Wir standen vor einem Rätsel. Bis wir feststellten, dass genau an diesem Morgen, kurz nach der Wiederveröffentlichung der Seite, um 5:36 Uhr automatisch ein geplanter Beitrag eingestellt wurde. Mit einem Werbeposter, in dem wir ein Stockfoto von Fotolia verwenden. Danach wurde es klar. Weiteres Nachforschen zeigte eine gefährliche Falle in Facebook. In die man völlig ahnungslos latscht.

Nachdem unsere Unternehmens-Seite bei Facebook schon einige Zeit online war, wurde ihr plötzlich die Veröffentlichung entzogen. Mit dem Hinweis, wir hätten gegen Facebook-Regularien verstoßen. Nur brachte auch genaustes Studieren dieser Regeln keine Erkenntnis, was wir verbrochen hatten. Einige Tage später, nach mehreren Nachrichten an Facebook über unterschiedliche Kanäle, wurde die Seite abends um 23 Uhr wieder veröffentlicht. Alles im Lot, so dachten wir. Jedoch: am nächsten Morgen um 5:37 Uhr wurde die Seite erneut ent-öffentlicht. Wir standen vor einem Rätsel. Bis wir feststellten, dass genau an diesem Morgen, kurz nach der Wiederveröffentlichung der Seite, um 5:36 Uhr automatisch ein geplanter Beitrag eingestellt wurde. Mit einem Werbeposter, in dem wir ein Stockfoto von Fotolia verwenden. Danach wurde es klar. Weiteres Nachforschen zeigte eine gefährliche Falle in Facebook. In die man völlig ahnungslos latscht.

Kurz zusammengefasst:

- Der Glaube, man hätte doch das Bild von Fotolia lizensiert, führt in die Irre. Zwar hat man selbst die Lizenz, darf sie für Print oder die eigene Website auch beliebig nutzen, aber durch das mögliche Teilen eines Posts „wandert“ die Lizenz nicht zum Teilenden. Stichwort ist Unterlizensierung.

- Das hochgeladene Poster war größer als 1000 x 1000 Pixel. Für private Fotos gelten diese Grenzen nicht, für verwendete Stockfotos von Fotolia und Kollegen aber schon.

- Bei Stockfotos muss ein Urheberverweis wie ©2017 Fotograf/FOTOLIA by Adobe zwingend hinein. Dass man selbst die Lizenz erworben hat, gilt in Social Media nicht, weil ja die Quelle elektronisch reproduzierbar in die Öffentlichkeit kommt.

- Eine Seite oder ein Beitrag wird nicht nur auf Beschwerde gesperrt, sondern schon automatisch per Software, wenn Facebook Verstöße gegen die Regeln feststellt.

Wir werden in Zukunft also sehr vorsichtig sein, wenn wir Bilder von Fotolia verwenden, gerade bei Facebook. Weitere Einzelheiten zu diesem Thema im diesem Blog eines anderen Nutzers. Der auch auf die Nase gefallen war.