Anne Applebaum ist hier zu Lande eher unbekannt. Sie schreibt überwiegend für US-amerikanische und britische Medien, früher, vor der Ausschaltung des unabhängigen Journalismus in Polen, auch für polnische Zeitungen. Nicht nur durch ihre Anerkennung als Journalistin, sondern auch durch ihren Ehemann, den früheren polnischen Außenminister Radek Sikorski, hat sie ihren eigenen Zugang zu amerikanischen und britischen Persönlichkeiten und Politikern. So ist ihr Buch eher eine journalistische Arbeit, wenn auch mit historischen Details und Themen belegt. Anne Applebaum hat die politischen Veränderungen in Polen selbst erlebt, wie sich enge Freunde von einer konservativ-liberalen Haltung zur Befürwortung von Nationalismus und autoritären Positionen wandten. Doch diese Veränderungen sind keine einzelne Entwicklung in Polen. Ob Ungarn und Orban, Spanien und die Vox, die USA mit der Alt-Right-Bewegung, an vielen Stellen wenden sich Menschen von den Grundprinzipien der Demokratie ab. Stattdessen wird Verschwörungsmythen, platten Lügen und Halbwahrheiten gefolgt. Diese Positionen seien keine Entwicklung der Neuzeit, sie seien schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet gewesen. Ist also mal wieder das Internet schuldig, sind Facebook und Twitter, Telegram und YouTube die Verantwortlichen? Ganz so einfach sei die Sache nicht, aber wie immer ist darin ein Körnchen Wahrheit enthalten.

Anne Applebaum ist hier zu Lande eher unbekannt. Sie schreibt überwiegend für US-amerikanische und britische Medien, früher, vor der Ausschaltung des unabhängigen Journalismus in Polen, auch für polnische Zeitungen. Nicht nur durch ihre Anerkennung als Journalistin, sondern auch durch ihren Ehemann, den früheren polnischen Außenminister Radek Sikorski, hat sie ihren eigenen Zugang zu amerikanischen und britischen Persönlichkeiten und Politikern. So ist ihr Buch eher eine journalistische Arbeit, wenn auch mit historischen Details und Themen belegt. Anne Applebaum hat die politischen Veränderungen in Polen selbst erlebt, wie sich enge Freunde von einer konservativ-liberalen Haltung zur Befürwortung von Nationalismus und autoritären Positionen wandten. Doch diese Veränderungen sind keine einzelne Entwicklung in Polen. Ob Ungarn und Orban, Spanien und die Vox, die USA mit der Alt-Right-Bewegung, an vielen Stellen wenden sich Menschen von den Grundprinzipien der Demokratie ab. Stattdessen wird Verschwörungsmythen, platten Lügen und Halbwahrheiten gefolgt. Diese Positionen seien keine Entwicklung der Neuzeit, sie seien schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet gewesen. Ist also mal wieder das Internet schuldig, sind Facebook und Twitter, Telegram und YouTube die Verantwortlichen? Ganz so einfach sei die Sache nicht, aber wie immer ist darin ein Körnchen Wahrheit enthalten.

Beiträge

Als das Internet sich Anfang der 1980er verbreitete, war es ein Medium der Wissenschaftler und Ingenieure. Der Zugang war beinahe elitär und mühsam. Mitte der 1990er, mit dem World Wide Web, nutzten es zunehmend auch Privatleute, besonders Musiker, Journalisten, Verlage und erste Online-Händler. Kommerziell wurde das WWW erst mit dem Jahrtausendwechsel. Bestand das WWW dort noch aus Abertausenden kleiner und gleichberechtigter Server, wird das Internet im 21. Jahrhundert vor allen Dingen von den großen Plattformen beherrscht, Facebook und Google, Amazon und Instagram, Microsoft und Apple. Der Begriff der Plattform in diesem Sinne ist relativ jung, doch Plattformen im technischen Sinne gibt es schon lange. Technologisch war es zum Beispiel das System /360 von IBM. Zum ersten Mal versprach der Hersteller, dass alle ab jetzt investierte Software und Hardware praktisch unbegrenzt über die weitere Entwicklung hinaus genutzt werden konnte. Andere Plattformen kamen auf, obwohl sie noch nicht so genannt wurden. Der Apple II, der IBM-PC, später Smartphones mit Android und iOS. Was diese Plattformen sind, wie sie ihre Macht in Netz, Gesellschaft, Kultur und Politik gewannen, wie sie funktionieren und warum, stellt Michael Seemann in diesem nicht gerade schmalen Buch vor. Er beginnt mit der aus seiner Sicht ersten disruptiven Netzanwendung: Napster. Napster stellte nicht nur technisch eine Neuerung dar, sondern forderte zum ersten Mal Wirtschaft und Politik heraus. Der MP3-Tauschdienst ging unter, doch er hatte eine riesige Welle ausgelöst, die nicht nur das Netz, sondern auch unser Verständnis von Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend verändert hat. Ohne dass wir es so richtig mitbekommen haben.

Als das Internet sich Anfang der 1980er verbreitete, war es ein Medium der Wissenschaftler und Ingenieure. Der Zugang war beinahe elitär und mühsam. Mitte der 1990er, mit dem World Wide Web, nutzten es zunehmend auch Privatleute, besonders Musiker, Journalisten, Verlage und erste Online-Händler. Kommerziell wurde das WWW erst mit dem Jahrtausendwechsel. Bestand das WWW dort noch aus Abertausenden kleiner und gleichberechtigter Server, wird das Internet im 21. Jahrhundert vor allen Dingen von den großen Plattformen beherrscht, Facebook und Google, Amazon und Instagram, Microsoft und Apple. Der Begriff der Plattform in diesem Sinne ist relativ jung, doch Plattformen im technischen Sinne gibt es schon lange. Technologisch war es zum Beispiel das System /360 von IBM. Zum ersten Mal versprach der Hersteller, dass alle ab jetzt investierte Software und Hardware praktisch unbegrenzt über die weitere Entwicklung hinaus genutzt werden konnte. Andere Plattformen kamen auf, obwohl sie noch nicht so genannt wurden. Der Apple II, der IBM-PC, später Smartphones mit Android und iOS. Was diese Plattformen sind, wie sie ihre Macht in Netz, Gesellschaft, Kultur und Politik gewannen, wie sie funktionieren und warum, stellt Michael Seemann in diesem nicht gerade schmalen Buch vor. Er beginnt mit der aus seiner Sicht ersten disruptiven Netzanwendung: Napster. Napster stellte nicht nur technisch eine Neuerung dar, sondern forderte zum ersten Mal Wirtschaft und Politik heraus. Der MP3-Tauschdienst ging unter, doch er hatte eine riesige Welle ausgelöst, die nicht nur das Netz, sondern auch unser Verständnis von Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend verändert hat. Ohne dass wir es so richtig mitbekommen haben.

Gegner der Corona-Maßnahmen und Corona-Leugner aus der sogenannten bürgerlichen Mitte, Reichsbürger und Rechtsradikale sowie AfD-Leute und andere Rechtspopulisten marschieren einträchtig durch deutsche Städte, um ihren Protest zu artikulieren. Wenn nicht gar das Ende dieses Staates auszurufen. Dazwischen sieht man blaue Flaggen mit der Friedenstaube und sogar Regenbogen-Flaggen. Sowie Springerstiefel und die vertrauten Latzhosen aus der Öko-Bewegung. Was zuerst ungläubiges Erstaunen hervor ruft, drängt auf den zweiten Blick nach Erklärungen. Sind es nur gemeinsame Feindbilder und Anliegen? Ist es Ignoranz oder Unwissen, politisch wie sozial? Der Sozialökonom und freie Journalist Andreas Speit hat andere Erkenntnisse. Zwar tendiert man zuerst zu dem Glauben, Verschwörungstheorien und esoterische Weltsichten wären nur auf die jeweiligen dort verorteten Gruppen beschränkt. Doch schaut man mit Speits Blick ein wenig hinter die Kulissen und nimmt sich die Geschichte und Herkunft dieser Gruppen vor, sogar aus dem linken politischen Spektrum, wird Seltsames offenbar. Verschwörungstheorien, Antisemitismus, Rassismus und Esoterik ziehen sich wie ein roter Faden durch Bevölkerungsteile, wo man es nicht vermuten würde. Was sie eint, ist nicht die Ratio, sondern die Emotion.

Gegner der Corona-Maßnahmen und Corona-Leugner aus der sogenannten bürgerlichen Mitte, Reichsbürger und Rechtsradikale sowie AfD-Leute und andere Rechtspopulisten marschieren einträchtig durch deutsche Städte, um ihren Protest zu artikulieren. Wenn nicht gar das Ende dieses Staates auszurufen. Dazwischen sieht man blaue Flaggen mit der Friedenstaube und sogar Regenbogen-Flaggen. Sowie Springerstiefel und die vertrauten Latzhosen aus der Öko-Bewegung. Was zuerst ungläubiges Erstaunen hervor ruft, drängt auf den zweiten Blick nach Erklärungen. Sind es nur gemeinsame Feindbilder und Anliegen? Ist es Ignoranz oder Unwissen, politisch wie sozial? Der Sozialökonom und freie Journalist Andreas Speit hat andere Erkenntnisse. Zwar tendiert man zuerst zu dem Glauben, Verschwörungstheorien und esoterische Weltsichten wären nur auf die jeweiligen dort verorteten Gruppen beschränkt. Doch schaut man mit Speits Blick ein wenig hinter die Kulissen und nimmt sich die Geschichte und Herkunft dieser Gruppen vor, sogar aus dem linken politischen Spektrum, wird Seltsames offenbar. Verschwörungstheorien, Antisemitismus, Rassismus und Esoterik ziehen sich wie ein roter Faden durch Bevölkerungsteile, wo man es nicht vermuten würde. Was sie eint, ist nicht die Ratio, sondern die Emotion.

Lange Zeit haben wir an den Fortschritt geglaubt. Dieser Fortschritt liegt in den Städten, im Urbanen, wohin es weltweit immer mehr Menschen zieht. Stadt steht für Kultur und Konsum, für Abwechslung und Anregung. Das Dorf dagegen gilt als langweilig, beschränkt und rückständig. Diese Stereotypen stimmen schon lange nicht mehr, hier auf den Feldern fahren moderne Trecker selbstständig, GPS-gesteuert, der Bauer sitzt zuhause am Rechner und pflegt seine Statistiken über Futterzuteilung und macht Videokonferenz, vor meiner Haustür in dieser 2.300 Seelen-Gemeinde im Paderborner Land liegt Glasfaser. Aber das ist es nicht genau, worauf Ernst Paul Dörfler hinaus will. Die Stadt steht auch für Enge und Verdichtung, erzwungene Nähe, Dreck, Lärm und Luftverschmutzung. Acht von zehn Kindern in der Stadt halten das Bild einer Gans für das einer Ente. Dörfler, nomen est omen, ist auf einem kleinen Dorf in der früheren DDR aufgewachsen. Seine Eltern hatten einen kleinen Hof, er wuchs noch in den Wäldern und Feldern zwischen den Höfen auf, war den weiten Blick in die Landschaft gewohnt. Aber auch den Schulweg zehn Kilometer zum nächsten Gymnasium, im Sommer wie im tiefsten Winter. Zum Studium trieb es ihn in die Großstadt, wo er es nicht lange aushielt und auf das ach so öde Land zurück kehrte. Sein Buch ist ein Plädoyer für das Leben auf dem Land, in Kontakt mit der Natur und abseits des Zwangs zum Konsum.

Lange Zeit haben wir an den Fortschritt geglaubt. Dieser Fortschritt liegt in den Städten, im Urbanen, wohin es weltweit immer mehr Menschen zieht. Stadt steht für Kultur und Konsum, für Abwechslung und Anregung. Das Dorf dagegen gilt als langweilig, beschränkt und rückständig. Diese Stereotypen stimmen schon lange nicht mehr, hier auf den Feldern fahren moderne Trecker selbstständig, GPS-gesteuert, der Bauer sitzt zuhause am Rechner und pflegt seine Statistiken über Futterzuteilung und macht Videokonferenz, vor meiner Haustür in dieser 2.300 Seelen-Gemeinde im Paderborner Land liegt Glasfaser. Aber das ist es nicht genau, worauf Ernst Paul Dörfler hinaus will. Die Stadt steht auch für Enge und Verdichtung, erzwungene Nähe, Dreck, Lärm und Luftverschmutzung. Acht von zehn Kindern in der Stadt halten das Bild einer Gans für das einer Ente. Dörfler, nomen est omen, ist auf einem kleinen Dorf in der früheren DDR aufgewachsen. Seine Eltern hatten einen kleinen Hof, er wuchs noch in den Wäldern und Feldern zwischen den Höfen auf, war den weiten Blick in die Landschaft gewohnt. Aber auch den Schulweg zehn Kilometer zum nächsten Gymnasium, im Sommer wie im tiefsten Winter. Zum Studium trieb es ihn in die Großstadt, wo er es nicht lange aushielt und auf das ach so öde Land zurück kehrte. Sein Buch ist ein Plädoyer für das Leben auf dem Land, in Kontakt mit der Natur und abseits des Zwangs zum Konsum.

Die Max Planck-Gesellschaft gibt alle drei Monate ein Magazin über aktuelle Forschungen an ihren Instituten und über allgemeine Themen der Forschung und Technik heraus. In der aktuellen Ausgabe 01/2022 geht es um die Zukunft von Öl und Gas, über die Wirkung von Stress auf den menschlichen Körper, wie unsere Knochen aufgebaut sind und was sie so belastbar macht, und viele weitere Themen. Die Beiträge sind zwar wissenschaftlich fundiert, trotzdem leicht verständlich und unterhaltsam. Für alle an Wissenschaft und Forschung Interessierten eine empfehlenswerte Lektüre, zudem kostenlos als Printausgabe oder PDF. Erhältlich unter

Die Max Planck-Gesellschaft gibt alle drei Monate ein Magazin über aktuelle Forschungen an ihren Instituten und über allgemeine Themen der Forschung und Technik heraus. In der aktuellen Ausgabe 01/2022 geht es um die Zukunft von Öl und Gas, über die Wirkung von Stress auf den menschlichen Körper, wie unsere Knochen aufgebaut sind und was sie so belastbar macht, und viele weitere Themen. Die Beiträge sind zwar wissenschaftlich fundiert, trotzdem leicht verständlich und unterhaltsam. Für alle an Wissenschaft und Forschung Interessierten eine empfehlenswerte Lektüre, zudem kostenlos als Printausgabe oder PDF. Erhältlich unter

https://www.mpg.de/maxplanckforschung

Noch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung. Obwohl man denkt, dass die Zahl dieser Bücher inzwischen kaum noch zu überschauen ist, habe ich mich auch wegen des schmalen Formats daran gewagt. Stimmt, es geht wieder um die Schwierigkeit, im wiedervereinigten Deutschland zu einer inneren Einheit zu kommen. Über die Ressentiments, über Demokratieverdrossenheit und all das, was in der Wiedervereinigung schlecht gelaufen ist. Während sich viele andere Bücher auf die wirtschaftlichen und politischen Aspekte fokussieren, widmen sich Böick und Lorke jedoch mehr den gesellschaftlichen, kulturellen und mentalen Verläufen seit 1989. Damit kommen sie zu aktuellen Fragen, über deren Relevanz bis ins Jahr 2022 man sich wundern muss. Woher stammt die immer noch weit verbreitete Wut, Enttäuschung und gefühlte Entwürdigung in den neuen Bundesländern, die bis in demokratiefeindliche Randbereiche führt? Es seien eben nicht nur die niedrigeren Löhne und Renten, die verlorenen Arbeitsplätze und abgebrochenen Lebensgeschichten allein, schreiben die Autoren. Es sei halt von Anfang an verbockt gewesen, durch falsche Versprechungen, schädlichen Pragmatismus und, leider eben auch, durch die besserwisserische und arrogante Art und Weise der Westdeutschen verursacht. Auch das nichts wirklich Neues, doch das Buch schafft eine ganz konzentrierte Auseinandersetzung, ohne sich in endlose Analysen und Statistiken zu verlieren. Deshalb lohnt es, sich die gerade mal 120 Seiten anzutun.

Noch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung. Obwohl man denkt, dass die Zahl dieser Bücher inzwischen kaum noch zu überschauen ist, habe ich mich auch wegen des schmalen Formats daran gewagt. Stimmt, es geht wieder um die Schwierigkeit, im wiedervereinigten Deutschland zu einer inneren Einheit zu kommen. Über die Ressentiments, über Demokratieverdrossenheit und all das, was in der Wiedervereinigung schlecht gelaufen ist. Während sich viele andere Bücher auf die wirtschaftlichen und politischen Aspekte fokussieren, widmen sich Böick und Lorke jedoch mehr den gesellschaftlichen, kulturellen und mentalen Verläufen seit 1989. Damit kommen sie zu aktuellen Fragen, über deren Relevanz bis ins Jahr 2022 man sich wundern muss. Woher stammt die immer noch weit verbreitete Wut, Enttäuschung und gefühlte Entwürdigung in den neuen Bundesländern, die bis in demokratiefeindliche Randbereiche führt? Es seien eben nicht nur die niedrigeren Löhne und Renten, die verlorenen Arbeitsplätze und abgebrochenen Lebensgeschichten allein, schreiben die Autoren. Es sei halt von Anfang an verbockt gewesen, durch falsche Versprechungen, schädlichen Pragmatismus und, leider eben auch, durch die besserwisserische und arrogante Art und Weise der Westdeutschen verursacht. Auch das nichts wirklich Neues, doch das Buch schafft eine ganz konzentrierte Auseinandersetzung, ohne sich in endlose Analysen und Statistiken zu verlieren. Deshalb lohnt es, sich die gerade mal 120 Seiten anzutun.

Wenn man von einem Nerd spricht, ist damit meistens der Computer-Nerd gemeint. Man stellt sich einen jungen Mann mit dicken Brillengläsern vor, unattraktiv, sozial unverträglich, etwas seltsam gekleidet, der sich überwiegend von Tiefkühlpizza und Coca Cola ernährt. Am Arbeitstisch, weil er den geliebten Mittelpunkt seines Lebens, seinen Computer, nicht einmal zur Nahrungsaufnahme verlassen will. Gleichzeitig ist er ein Wissender, ein Spezialist, der so viel weiß über Computer wie nur wenige. Sei es als "Coder" oder als "Gamer". Diese Sozialfigur, die bei uns in den Achtzigern und Neunzigern bekannt wurde, existiert tatsächlich nicht mehr. Computer sind keine Angelegenheit für wenige Experten mehr, die Beschäftigung mit ihnen findet nicht mehr in muffigen Kellern oder ausgedienten Dachzimmern statt. Trotzdem hält sich dieses Bild. Was aber dieses Bild repräsentiert, wie es entstanden ist und wie es sich verändert hat, untersucht Annekathrin Kohout in diesem Buch sehr eingehend. Wie so viele Sozialfiguren entstand der Nerd, lange bevor der Begriff in Europa gängig wurde, in den USA. Doch die Vorläufer des Nerds waren Stereotypen, die sich weit vor dem Auftauchen des Personal Computers ausbildeten. Was später der Nerd wurde, war zuvor in den USA der Square, ein Spießer, Unflexibler, Vorgestriger. So wäre das Buch ziemlich uninteressant, wenn es nur um diesen Computer-Freak ginge. Stattdessen untersucht Kohout weitere Aspekte soziokultureller Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Wie sich Rollenbilder überhaupt entwickelten, wie sich Zuschreibungen veränderten, wie sich Technologie vom Expertenwissen zum Alltagswissen veränderte. Erst mit dieser erweiterten Interpretation bekommt das Buch einen Reiz. Wenn man sich für Kulturwissenschaften interessiert.

Wenn man von einem Nerd spricht, ist damit meistens der Computer-Nerd gemeint. Man stellt sich einen jungen Mann mit dicken Brillengläsern vor, unattraktiv, sozial unverträglich, etwas seltsam gekleidet, der sich überwiegend von Tiefkühlpizza und Coca Cola ernährt. Am Arbeitstisch, weil er den geliebten Mittelpunkt seines Lebens, seinen Computer, nicht einmal zur Nahrungsaufnahme verlassen will. Gleichzeitig ist er ein Wissender, ein Spezialist, der so viel weiß über Computer wie nur wenige. Sei es als "Coder" oder als "Gamer". Diese Sozialfigur, die bei uns in den Achtzigern und Neunzigern bekannt wurde, existiert tatsächlich nicht mehr. Computer sind keine Angelegenheit für wenige Experten mehr, die Beschäftigung mit ihnen findet nicht mehr in muffigen Kellern oder ausgedienten Dachzimmern statt. Trotzdem hält sich dieses Bild. Was aber dieses Bild repräsentiert, wie es entstanden ist und wie es sich verändert hat, untersucht Annekathrin Kohout in diesem Buch sehr eingehend. Wie so viele Sozialfiguren entstand der Nerd, lange bevor der Begriff in Europa gängig wurde, in den USA. Doch die Vorläufer des Nerds waren Stereotypen, die sich weit vor dem Auftauchen des Personal Computers ausbildeten. Was später der Nerd wurde, war zuvor in den USA der Square, ein Spießer, Unflexibler, Vorgestriger. So wäre das Buch ziemlich uninteressant, wenn es nur um diesen Computer-Freak ginge. Stattdessen untersucht Kohout weitere Aspekte soziokultureller Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Wie sich Rollenbilder überhaupt entwickelten, wie sich Zuschreibungen veränderten, wie sich Technologie vom Expertenwissen zum Alltagswissen veränderte. Erst mit dieser erweiterten Interpretation bekommt das Buch einen Reiz. Wenn man sich für Kulturwissenschaften interessiert.

Es ist kein Roman, da nicht tatsächlich fiktiv. Es ist auch kein Sachbuch, denn es geht um die ganz persönlichen Erfahrungen des Autors. Eine Reportage auch nicht, denn Hendrik Bolz sagt im Vorwort zu diesem Buch: "Dieses Buch berichtet aus einer Welt, von der man schwer erzählen kann, ohne den Rassismus, den Antisemitismus, die Misogynie, die Homophobie und die Gewalt sprachlich zu reproduzieren, die in ihr zentrale Ordnungsprinzipien waren. Diese Ambivalenz sollte niemand aushalten müssen, der sich nicht bewusst dafür entschieden hat." Seine Erfahrungen in der Kindheit und frühen Jugend schildert er also, wie sie waren, hat aber Orte und Personen geändert. Verglichen mit meinem eigenen Aufwachsen, waren Bolz' Welt und meine in etwa so vergleichbar wie Essen-Borbeck und die Bronx. Leicht übertrieben, kommt dem Grundproblem aber nahe. Es geht um die Zeit nach der Wende, als den DDR-Bürgern blühende Landschaften versprochen wurden. Was tatsächlich kam, waren sterbende Industrien, Arbeitslosigkeit und Trübsal in den Schluchten zwischen den Plattenbauten. Das sind wichtige Faktoren, aber es geht mehr darum, dass schon in der DDR Rechtsradikalismus und Neonazis viel mehr den Ton angaben, als die dortige Parteiführung es zugeben wollte, lieber vom Rowdytum faselte als über braune Banden sprach. Herausgekommen ist so ein Buch, das in seiner Eindringlichkeit einem gelegentlich die Kehle zuschnürt. Wenn man eben nicht gewaltaffin ist.

Es ist kein Roman, da nicht tatsächlich fiktiv. Es ist auch kein Sachbuch, denn es geht um die ganz persönlichen Erfahrungen des Autors. Eine Reportage auch nicht, denn Hendrik Bolz sagt im Vorwort zu diesem Buch: "Dieses Buch berichtet aus einer Welt, von der man schwer erzählen kann, ohne den Rassismus, den Antisemitismus, die Misogynie, die Homophobie und die Gewalt sprachlich zu reproduzieren, die in ihr zentrale Ordnungsprinzipien waren. Diese Ambivalenz sollte niemand aushalten müssen, der sich nicht bewusst dafür entschieden hat." Seine Erfahrungen in der Kindheit und frühen Jugend schildert er also, wie sie waren, hat aber Orte und Personen geändert. Verglichen mit meinem eigenen Aufwachsen, waren Bolz' Welt und meine in etwa so vergleichbar wie Essen-Borbeck und die Bronx. Leicht übertrieben, kommt dem Grundproblem aber nahe. Es geht um die Zeit nach der Wende, als den DDR-Bürgern blühende Landschaften versprochen wurden. Was tatsächlich kam, waren sterbende Industrien, Arbeitslosigkeit und Trübsal in den Schluchten zwischen den Plattenbauten. Das sind wichtige Faktoren, aber es geht mehr darum, dass schon in der DDR Rechtsradikalismus und Neonazis viel mehr den Ton angaben, als die dortige Parteiführung es zugeben wollte, lieber vom Rowdytum faselte als über braune Banden sprach. Herausgekommen ist so ein Buch, das in seiner Eindringlichkeit einem gelegentlich die Kehle zuschnürt. Wenn man eben nicht gewaltaffin ist.

Den britischen Autor George Orwell kennen die meisten Leute wohl von seinen beiden dystopischen Romanen Animal Farm und 1984. Zwischen März und November 1945 jedoch folgte George Orwell als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Von dort schrieb er Berichte für Zeitungen wie The Observer, Manchester Evening News oder Tribune. Diese Artikel sind nun erstmals vollständig übersetzt in Deutsch erschienen, mit einem Nachwort des Historikers Volker Ullrich. Nun könnte man meinen, dass diese Zeit doch schon genug dokumentiert, betrachtet und analysiert sei. Orwell fügt jedoch noch einmal eine neue Perspektive hinzu, seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, eher mit einer erstaunlichen Nüchternheit, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat.

Den britischen Autor George Orwell kennen die meisten Leute wohl von seinen beiden dystopischen Romanen Animal Farm und 1984. Zwischen März und November 1945 jedoch folgte George Orwell als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Von dort schrieb er Berichte für Zeitungen wie The Observer, Manchester Evening News oder Tribune. Diese Artikel sind nun erstmals vollständig übersetzt in Deutsch erschienen, mit einem Nachwort des Historikers Volker Ullrich. Nun könnte man meinen, dass diese Zeit doch schon genug dokumentiert, betrachtet und analysiert sei. Orwell fügt jedoch noch einmal eine neue Perspektive hinzu, seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, eher mit einer erstaunlichen Nüchternheit, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat.

Waren die US-Amerikaner lange ein Vorbild gerade für Deutschland, sind sie uns seit 2016 zu einem Rätsel geworden. Wie konnte eine Nation, die sich als demokratisches und liberales Vorbild in der Welt versteht, einen Menschen wie Donald Trump zum Präsidenten wählen? Was sind das für Leute, die man Evangelikale nennt, die die Bibel wörtlich interpretieren und für die Darwins Erkenntnisse barer Unsinn sind? Für die der Staat ein Feind ist, der "Deep State", der zu entmachten ist und dem jede Kompetenz zur Führung abgesprochen wird. Annika Brockschmidt schildert in ihrem Buch eine ganze Reihe von religiösen Gruppen in den USA, angefangen von den christlichen Nationalisten, über evangelikale Fundamentalisten, religiöse Rechte bis hin zu den zahllosen Splittergruppen. Scheinbar gründet in USA ständig irgendjemand ein Komitee, eine Vereinigung oder eine sonstige Gruppe, die jedoch Wesentliches gemeinsam haben: Die Überzeugung, die USA sei das von Gott erwählte Land, dass Religion und Politik nicht zu trennen sind und dass die USA eine christliche Führung haben sollen, keine weltliche. Alle säkularen, liberalen oder eben nicht gläubigen Menschen sind Feinde, von schwarzen Menschen, Einwanderern und Muslimen ganz zu schweigen. Diese Überzeugungen, auf die Brockschmidt im Detail eingeht und was ihre Ziele sind, lassen einen Europäer manchmal sprach- und verständnislos zurück. Nun könnte man diese Leute als Spinner und Verwirrte abtun und ignorieren. Jedoch haben sie inzwischen die amerikanische Gesellschaft, speziell die Politik, erschreckend durchdrungen, was von dieser Seite des Atlantiks nicht wirklich sichtbar ist. Und werden, nach Jahrzehnte langer Vorarbeit, zu einer Gefahr für die Demokratie in den USA.

Waren die US-Amerikaner lange ein Vorbild gerade für Deutschland, sind sie uns seit 2016 zu einem Rätsel geworden. Wie konnte eine Nation, die sich als demokratisches und liberales Vorbild in der Welt versteht, einen Menschen wie Donald Trump zum Präsidenten wählen? Was sind das für Leute, die man Evangelikale nennt, die die Bibel wörtlich interpretieren und für die Darwins Erkenntnisse barer Unsinn sind? Für die der Staat ein Feind ist, der "Deep State", der zu entmachten ist und dem jede Kompetenz zur Führung abgesprochen wird. Annika Brockschmidt schildert in ihrem Buch eine ganze Reihe von religiösen Gruppen in den USA, angefangen von den christlichen Nationalisten, über evangelikale Fundamentalisten, religiöse Rechte bis hin zu den zahllosen Splittergruppen. Scheinbar gründet in USA ständig irgendjemand ein Komitee, eine Vereinigung oder eine sonstige Gruppe, die jedoch Wesentliches gemeinsam haben: Die Überzeugung, die USA sei das von Gott erwählte Land, dass Religion und Politik nicht zu trennen sind und dass die USA eine christliche Führung haben sollen, keine weltliche. Alle säkularen, liberalen oder eben nicht gläubigen Menschen sind Feinde, von schwarzen Menschen, Einwanderern und Muslimen ganz zu schweigen. Diese Überzeugungen, auf die Brockschmidt im Detail eingeht und was ihre Ziele sind, lassen einen Europäer manchmal sprach- und verständnislos zurück. Nun könnte man diese Leute als Spinner und Verwirrte abtun und ignorieren. Jedoch haben sie inzwischen die amerikanische Gesellschaft, speziell die Politik, erschreckend durchdrungen, was von dieser Seite des Atlantiks nicht wirklich sichtbar ist. Und werden, nach Jahrzehnte langer Vorarbeit, zu einer Gefahr für die Demokratie in den USA.

Nach der schweren Kost über die politische Mitte dieses unseres Landes brauchte ich etwas Einfacheres. Aber bitte keinen Roman. Hier eine Empfehlung im Shop des Buchhändlers meines Vertrauens aus dem Nachbarort. Nein, es ist kein Buch über das Schreiben, kein Lehrbuch und keine Anleitung. Hauke Goos schreibt schon seit längerer Zeit beim SPIEGEL eine Kolumne. Darin stellt er Glanzlichter der deutschen Sprache vor, die er seit langer Zeit sammelt wie andere Leute Briefmarken oder Bierdeckel. Das können Gedichte sein, einzelne Abschnitte oder sogar nur Sätze. In denen die Autoren lapidar auf den Punkt kommen, die in die Geschichte eingegangen sind, die einfach nur Beispiele sind, wie schön oder kraftvoll die deutsche Sprache sein kann. Jedes dieser Zitate, eben 50 an der Zahl, erläutert er. Die Hintergründe, die Entstehung, auch die Bedeutung und warum sie in seine Sammlung eingegangen sind. Natürlich ist das ein Stück schöngeistige Literatur, was er da serviert. Literatur für Menschen, für die Sprache mehr ist als Übermittlung von Informationen. Literatur, die Äonen entfernt ist vom Geschwafel im Internet, von den sozialen Medien ganz zu schweigen. Doch es ist nichts Abgehobenes, nichts Weltfernes. Denn es kommen illustre Worte, von Adorno und Zweig, aus der Bibel, aus Kinderbüchern und sogar aus einer Todesanzeige. Ja, es ist schön zu lesen, es macht Spaß. In diesem Fall, weil Goos wohl für mich ein Bruder im Geiste ist. Goos macht sich auch noch Gedanken darüber, wie man mit Worten und Sprache umgeht. Mit dem grassierenden angeblichen Fortschritt durch die Digitalisierung eine langsam aussterbende Gattung. Leider.

Nach der schweren Kost über die politische Mitte dieses unseres Landes brauchte ich etwas Einfacheres. Aber bitte keinen Roman. Hier eine Empfehlung im Shop des Buchhändlers meines Vertrauens aus dem Nachbarort. Nein, es ist kein Buch über das Schreiben, kein Lehrbuch und keine Anleitung. Hauke Goos schreibt schon seit längerer Zeit beim SPIEGEL eine Kolumne. Darin stellt er Glanzlichter der deutschen Sprache vor, die er seit langer Zeit sammelt wie andere Leute Briefmarken oder Bierdeckel. Das können Gedichte sein, einzelne Abschnitte oder sogar nur Sätze. In denen die Autoren lapidar auf den Punkt kommen, die in die Geschichte eingegangen sind, die einfach nur Beispiele sind, wie schön oder kraftvoll die deutsche Sprache sein kann. Jedes dieser Zitate, eben 50 an der Zahl, erläutert er. Die Hintergründe, die Entstehung, auch die Bedeutung und warum sie in seine Sammlung eingegangen sind. Natürlich ist das ein Stück schöngeistige Literatur, was er da serviert. Literatur für Menschen, für die Sprache mehr ist als Übermittlung von Informationen. Literatur, die Äonen entfernt ist vom Geschwafel im Internet, von den sozialen Medien ganz zu schweigen. Doch es ist nichts Abgehobenes, nichts Weltfernes. Denn es kommen illustre Worte, von Adorno und Zweig, aus der Bibel, aus Kinderbüchern und sogar aus einer Todesanzeige. Ja, es ist schön zu lesen, es macht Spaß. In diesem Fall, weil Goos wohl für mich ein Bruder im Geiste ist. Goos macht sich auch noch Gedanken darüber, wie man mit Worten und Sprache umgeht. Mit dem grassierenden angeblichen Fortschritt durch die Digitalisierung eine langsam aussterbende Gattung. Leider.

Nach einem Geschichtsstudium besuchte Hauke Goos die Henri-Nannen-Schule. Anschließend war er Reporter für das Magazin Akte bei Sat.1. Ab 1999 war er beim Monatsmagazin SPIEGELreporter, das nach der Einstellung 2001 als Gesellschaftsressort in das Magazin DER SPIEGEL integriert wurde. Seitdem schreibt er für den SPIEGEL und veröffentlicht eigene Bücher. Nach langer Tätigkeit im Gesellschaftsressort wechselte Hauke Goos 2017 für kurze Zeit ins Wirtschaftsressort, bevor er 2018 zum Gesellschaftsressort zurückkehrte. Im Zusammenhang mit der Relotius-Affäre wurde das Gesellschaftsressort umstrukturiert und Goos stellvertretender Leiter des in „Reporter“ umbenannten Ressorts. Hauke Goos erhielt den Henri Nannen Preis in den Jahren 2009, 2011 und 2012 sowie den Deutschen Reporterpreis 2009.

Dieser Text basiert auf dem Artikel Hauke Goos aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Dieser Text basiert auf dem Artikel Hauke Goos aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |

Als im Frühsommer 2021 die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt wurde, bekam sie im Gegensatz zu anderen Studien eher wenig Aufmerksamkeit in den Medien. Die Kritik an der Studie ist nicht ganz unberechtigt, ist doch die Anzahl Teilnehmer an der Studie eher überschaubar. Es sind nicht einmal so viele Leute befragt worden, wie in meinem kleinen Dorf zwischen Paderborn und Büren wohnen. Sogar gut 500 weniger. Trotzdem ist die Studie nicht ganz unerheblich, betrachtet sie doch insbesondere eine aktuell wichtige Frage: Wie stark sind Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien und Fremdenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Wobei die "Mitte" ein eher unscharfer Begriff ist, sie wird im Buch nicht genauer spezifiziert. Politisch gesehen würde ich sie bei den Wählern von SPD, CDU und FDP verorten. Gesellschaftlich im Mittelstand sowie kurz darüber oder darunter. Die Mitte-Studie gibt es seit 2002 im Abstand von zwei Jahren. Der Fragenkatalog ist jeweils an aktuelle Situationen angepasst, so tauchen Fragen zu Corona und Impfverhalten natürlich erst in dieser Studie für 2020/2021 auf. Was die Mitte-Studie aber schon liefert, ist ein Vergleich der Ergebnisse über nun 20 Jahre, wie sich die Einstellungen der Mitte verändert haben und unter welchen Einflüssen. So gesehen stimmen die Ergebnisse nicht unbedingt froh, zeigt sich doch ein Einsickern rechter und rechtsextremer Positionen in eine Gesellschaft der Mitte, die sich mal auf Vernunft, Bildung und Sachlichkeit berief.

Als im Frühsommer 2021 die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt wurde, bekam sie im Gegensatz zu anderen Studien eher wenig Aufmerksamkeit in den Medien. Die Kritik an der Studie ist nicht ganz unberechtigt, ist doch die Anzahl Teilnehmer an der Studie eher überschaubar. Es sind nicht einmal so viele Leute befragt worden, wie in meinem kleinen Dorf zwischen Paderborn und Büren wohnen. Sogar gut 500 weniger. Trotzdem ist die Studie nicht ganz unerheblich, betrachtet sie doch insbesondere eine aktuell wichtige Frage: Wie stark sind Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien und Fremdenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Wobei die "Mitte" ein eher unscharfer Begriff ist, sie wird im Buch nicht genauer spezifiziert. Politisch gesehen würde ich sie bei den Wählern von SPD, CDU und FDP verorten. Gesellschaftlich im Mittelstand sowie kurz darüber oder darunter. Die Mitte-Studie gibt es seit 2002 im Abstand von zwei Jahren. Der Fragenkatalog ist jeweils an aktuelle Situationen angepasst, so tauchen Fragen zu Corona und Impfverhalten natürlich erst in dieser Studie für 2020/2021 auf. Was die Mitte-Studie aber schon liefert, ist ein Vergleich der Ergebnisse über nun 20 Jahre, wie sich die Einstellungen der Mitte verändert haben und unter welchen Einflüssen. So gesehen stimmen die Ergebnisse nicht unbedingt froh, zeigt sich doch ein Einsickern rechter und rechtsextremer Positionen in eine Gesellschaft der Mitte, die sich mal auf Vernunft, Bildung und Sachlichkeit berief.

Eine Gruppe Studenten bekommt folgende Aufgabe gestellt:

Eine Gruppe Studenten bekommt folgende Aufgabe gestellt:

Nur 18% der Studenten lieferten spontan die richtige Antwort, von den anderen 82% meinte die große Mehrheit, das sei nach 24 Tagen der Fall gewesen. Was zeigt, dass Menschen, auch die mit einer höheren Bildung, mit exponentiellen Funktionen nicht umgehen können. So waren auch Politiker und sogar Wissenschaftler von der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus überrascht. Ich war ob des Themas von einer gewissen Skepsis beim Beginn des Buches befangen, musste aber schnell feststellen, dass Stöcker mit seiner These völlig recht hat. Dieser eingebaute Mangel an Verständnis für Mathematik hat Konsequenzen. Unsere Entscheidungsblindheit und unsere Neigung zu unlogischen Annahmen hat schon Daniel Kahneman bewiesen, der in diesem Buch oft zitiert wird. Die eigentliche Frage ist daher, was diese Einschränkung bewirkt, in einer Welt, die von exponentiellen Entwicklungen geprägt ist. Sei es in der Technik und der Wissenschaft, in gesellschaftlichen und politischen Tendenzen, in der weltweiten Bevölkerungszahl oder beim Klimawandel. Doch ist das das nicht das einzige Thema, nicht einmal das zentrale, sondern Stöcker ist in der Forschung der künstlichen Intelligenz beteiligt. Auch die entwickelt sich exponentiell, nicht nur wegen immer leistungsfähigerer Hardware, sondern auch wegen ganz neuer Wege und Methoden in der Software. KI greift schon dort immer mehr in unser Leben ein als gedacht, wo wir sie direkt gar nicht sehen: in den sozialen Medien. Mit weitreichenden Folgen, die immer gefährlicher werden. Also ist es nicht ein Buch über menschliche Fehlannahmen, sondern mehr über künstliche Intelligenz.

Ein Bücher-Tipp der ganz anderen Art. Schon bekannt, dass es nicht nur eine holländische Sauce gibt, sondern drei? Wie kocht man nun Blumenkohl so, dass er nicht wässrig wird und ist das bei Brokkoli genau so? Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendetwas, was mit Kochen, Backen und Braten zu tun hat, nicht in diesem Buch steht. Unter Koch-Profis bekannt wie der Semendjajew unter Ingenieuren, Amateure kennen das Buch wohl kaum. Sollten sie aber. Das "Kiehnle Kochbuch" ist ein schwäbisches Kochbuch, das seit 1921 in neun Ausgaben erschien. Autorin der ersten Ausgabe war Hermine Kiehnle, nach der das Kochbuch benannt ist. Für die aktuelle Neubearbeitung von 2010 ist Monika Graff verantwortlich. Das Kiehnle Kochbuch wurde im Laufe seiner Geschichte bis heute mehrfach und teilweise aufwendig überarbeitet. Maria Hädecke, die Ehefrau des Verlegers, kochte für die Ausgabe der 1960er Jahre fast 2.500 Rezepte in der heimischen Küche über mehrere Jahre nach. Auch die Folgeausgaben wurden von der Verlegerfamilie, Autoren und bei befreundeten Testköchen immer wieder unter die Lupe genommen.

Ein Bücher-Tipp der ganz anderen Art. Schon bekannt, dass es nicht nur eine holländische Sauce gibt, sondern drei? Wie kocht man nun Blumenkohl so, dass er nicht wässrig wird und ist das bei Brokkoli genau so? Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendetwas, was mit Kochen, Backen und Braten zu tun hat, nicht in diesem Buch steht. Unter Koch-Profis bekannt wie der Semendjajew unter Ingenieuren, Amateure kennen das Buch wohl kaum. Sollten sie aber. Das "Kiehnle Kochbuch" ist ein schwäbisches Kochbuch, das seit 1921 in neun Ausgaben erschien. Autorin der ersten Ausgabe war Hermine Kiehnle, nach der das Kochbuch benannt ist. Für die aktuelle Neubearbeitung von 2010 ist Monika Graff verantwortlich. Das Kiehnle Kochbuch wurde im Laufe seiner Geschichte bis heute mehrfach und teilweise aufwendig überarbeitet. Maria Hädecke, die Ehefrau des Verlegers, kochte für die Ausgabe der 1960er Jahre fast 2.500 Rezepte in der heimischen Küche über mehrere Jahre nach. Auch die Folgeausgaben wurden von der Verlegerfamilie, Autoren und bei befreundeten Testköchen immer wieder unter die Lupe genommen.

Das Kochbuch führt in den ersten Abschnitten in die Grundlagen der Küche ein, erklärt Zutaten und Küchengeräte und erklärt die wichtigsten verwendeten Mengenangaben. Der Rezeptteil ist einerseits nach dem Kriterium Menübestandteil, aber auch nach Zutaten gegliedert. Es gibt eigene Abschnitte für Getränke, zum Backen und zum Konservieren. Am Ende des Buches finden sich Grundregeln der Ernährung, zur Vorratshaltung, sowie Ratschläge zur Gestaltung von Menüs und zur Tischdekoration. In den Umschlaginnenseiten befindet sich in der aktuellen Ausgabe auch ein Saisonkalender für Obst und Gemüse. Manchmal blättere ich gerne einfach darin. Und der Preis ist auch eine absolute Überraschung.

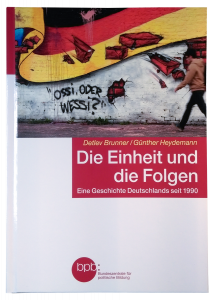

Braucht es noch ein Buch über die deutsche Einheit oder ist schon genug darüber geschrieben worden? Tatsächlich geht das Buch von Detlev Brunner und Günther Heydemann die Sache etwas anders an als andere Bücher. Der erste Teil des Buches behandelt die Geschehnisse rund um die Wiedervereinigung anhand von Zahlen, Umfragen und historischen Analysen. Ziemlich harte Fakten für Liebhaber harter Statistiken. Es geht um demografische Entwicklung und Migration, wirtschaftliche und soziale Folgen, Ablauf und Konsequenzen des Transformationsprozesses. Aber auch um Mentalitäten, Einstellungen und kulturelle Trends. Was zuerst wie stumpfes und langweiliges Zahlenmaterial klingt, zeigt jedoch in vielen Details, wie diese Transformation von DDR zu neuen Bundesländern tatsächlich abgelaufen ist. Die Rolle und das Versagen der Treuhand bekommen breiten Raum, wie die Menschen in Ostdeutschland die Transformation erlebt haben. So wundert es im Nachhinein eher weniger, wie viele Menschen 1990 und in den Jahren danach enttäuscht wurden, als Führungspositionen, Verwaltung bis in die Gerichte fest in westlicher Hand gerieten. Ein nächster Teil des Buches subsummiert dazu die weiteren Entwicklungen dieser Zeit, von der digitalen Revolution und Kommunikation bis zum Umbau der Wissenschaft und Lehre im Osten der Republik. Den Abschluss bildet eine historische Zusammenfassung, wie es nach der Einheit weiter ging, die Krisen und Kriege, die gesamtdeutsche Außen- und Sicherheitspolitik, der neue aufkommende Rechtsradikalismus, die Entwicklung der Europäischen Union. In dieser Gesamtheit ein tatsächlich neues Buch über ein inzwischen beinahe altes Thema. Wäre da nicht die Gegenwart.

Braucht es noch ein Buch über die deutsche Einheit oder ist schon genug darüber geschrieben worden? Tatsächlich geht das Buch von Detlev Brunner und Günther Heydemann die Sache etwas anders an als andere Bücher. Der erste Teil des Buches behandelt die Geschehnisse rund um die Wiedervereinigung anhand von Zahlen, Umfragen und historischen Analysen. Ziemlich harte Fakten für Liebhaber harter Statistiken. Es geht um demografische Entwicklung und Migration, wirtschaftliche und soziale Folgen, Ablauf und Konsequenzen des Transformationsprozesses. Aber auch um Mentalitäten, Einstellungen und kulturelle Trends. Was zuerst wie stumpfes und langweiliges Zahlenmaterial klingt, zeigt jedoch in vielen Details, wie diese Transformation von DDR zu neuen Bundesländern tatsächlich abgelaufen ist. Die Rolle und das Versagen der Treuhand bekommen breiten Raum, wie die Menschen in Ostdeutschland die Transformation erlebt haben. So wundert es im Nachhinein eher weniger, wie viele Menschen 1990 und in den Jahren danach enttäuscht wurden, als Führungspositionen, Verwaltung bis in die Gerichte fest in westlicher Hand gerieten. Ein nächster Teil des Buches subsummiert dazu die weiteren Entwicklungen dieser Zeit, von der digitalen Revolution und Kommunikation bis zum Umbau der Wissenschaft und Lehre im Osten der Republik. Den Abschluss bildet eine historische Zusammenfassung, wie es nach der Einheit weiter ging, die Krisen und Kriege, die gesamtdeutsche Außen- und Sicherheitspolitik, der neue aufkommende Rechtsradikalismus, die Entwicklung der Europäischen Union. In dieser Gesamtheit ein tatsächlich neues Buch über ein inzwischen beinahe altes Thema. Wäre da nicht die Gegenwart.

Bevor nun der nächste Bücherstapel von der Bundeszentrale für politische Bildung mit schwerer Kost eintrudelt, etwas für zwischendurch. Der Begriff geistert in den letzten Jahren verstärkt durch die Medien: Narzissmus. Aber was ist das eigentlich? Nein, ganz so naiv bin ich nicht, aber ich wollte schon aus persönlichem Interesse etwas darüber aus berufenen Munde lesen. Um zu prüfen, ob ich schon NarzisstInnen ins Netz gegangen bin, ob die letzte zerbröselte Beziehung etwas damit zu tun hatte, oder ganz allgemein um mehr über meine direkten Mitmenschen zu erfahren. Bin ich etwa selbst einer, der sich in den sozialen Medien und im Radio produziert? Da fängt die Malaise an. So einfach ist die Geschichte nämlich nicht. Nur weil jemand sich öffentlich darstellt oder öffentlich äußert, hat das nicht unbedingt etwas mit Narzissmus zu tun. Genau so hat Narzissmus nichts mit einem starken Selbstwertgefühl zu tun, im Gegenteil. Der Begriff ist zuerst einmal sehr schwammig und undeutlich. Die Definition, was einen Narzissten von einem Zeitgenossen, oder einer Zeitgenossin, unterscheidet, die nur einfach selbstsicher und mit einem gesunden Selbstvertrauen ausgestattet ist, gerät nicht in das alltägliche Allgemeinwissen. Das Buch schien für dieses Ansinnen geeignet. Auch wenn es der manchmal belächelten Ratgeberliteratur angehört.

Bevor nun der nächste Bücherstapel von der Bundeszentrale für politische Bildung mit schwerer Kost eintrudelt, etwas für zwischendurch. Der Begriff geistert in den letzten Jahren verstärkt durch die Medien: Narzissmus. Aber was ist das eigentlich? Nein, ganz so naiv bin ich nicht, aber ich wollte schon aus persönlichem Interesse etwas darüber aus berufenen Munde lesen. Um zu prüfen, ob ich schon NarzisstInnen ins Netz gegangen bin, ob die letzte zerbröselte Beziehung etwas damit zu tun hatte, oder ganz allgemein um mehr über meine direkten Mitmenschen zu erfahren. Bin ich etwa selbst einer, der sich in den sozialen Medien und im Radio produziert? Da fängt die Malaise an. So einfach ist die Geschichte nämlich nicht. Nur weil jemand sich öffentlich darstellt oder öffentlich äußert, hat das nicht unbedingt etwas mit Narzissmus zu tun. Genau so hat Narzissmus nichts mit einem starken Selbstwertgefühl zu tun, im Gegenteil. Der Begriff ist zuerst einmal sehr schwammig und undeutlich. Die Definition, was einen Narzissten von einem Zeitgenossen, oder einer Zeitgenossin, unterscheidet, die nur einfach selbstsicher und mit einem gesunden Selbstvertrauen ausgestattet ist, gerät nicht in das alltägliche Allgemeinwissen. Das Buch schien für dieses Ansinnen geeignet. Auch wenn es der manchmal belächelten Ratgeberliteratur angehört.

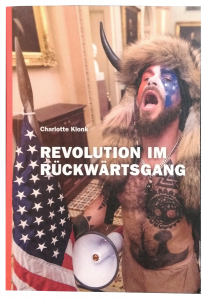

Was war das denn nun, am 6. Januar 2020 im Capitol in Washington. War es ein Putsch, war es eine Revolution, war es ein Sturm oder war es schlicht Terrorismus? Charlotte Klonk analysiert aus den Bildern heraus die Vorgänge, die zum Überfall auf das Parlament der USA führten. Damit kommt sie zu einer anderen Sichtweise auf das Geschehnis, sie deutet Motivationen und Emotionen aus der eher geschichtlichen Sicht. Viele Begriffe für diesen Tag jedoch, so Klonk, verfehlen das eigentlich Gefährliche an diesem Ereignis. Den Angriff auf die Volkssouveränität, der im Namen eines souveränen Volkes ausgeführt wurde. Eher Retrovolution als Revolution, eher Aufstand der weißen Männer, die in die Vergangenheit zurück möchten, als Volksbewegung.

Was war das denn nun, am 6. Januar 2020 im Capitol in Washington. War es ein Putsch, war es eine Revolution, war es ein Sturm oder war es schlicht Terrorismus? Charlotte Klonk analysiert aus den Bildern heraus die Vorgänge, die zum Überfall auf das Parlament der USA führten. Damit kommt sie zu einer anderen Sichtweise auf das Geschehnis, sie deutet Motivationen und Emotionen aus der eher geschichtlichen Sicht. Viele Begriffe für diesen Tag jedoch, so Klonk, verfehlen das eigentlich Gefährliche an diesem Ereignis. Den Angriff auf die Volkssouveränität, der im Namen eines souveränen Volkes ausgeführt wurde. Eher Retrovolution als Revolution, eher Aufstand der weißen Männer, die in die Vergangenheit zurück möchten, als Volksbewegung.

Sie liegt damit nicht verkehrt, beriefen sich doch die Angreifer auf die amerikanische Verfassung, auf den Geist der Gründerväter und das, was die amerikanische Verfassung dem Volke garantiert. Oder angeblich garantiert. Denn ihre Interpretation der amerikanischen Verfassung ist genau so hanebüchen wie das Verständnis des Waffentragens in den USA. Das soll die Möglichkeit bieten, Haus, Hof und Person vor Verbrechen zu schützen, aber nicht dazu dienen, eine missliebige Regierung auszuschalten. So kommt Klonk zu dem Schluss, dass hier nicht "das Volk" am Werk war, sondern eine abstruse Mischung aus Esoterikern, QAnon-Anhängern und Verschwörungsgläubigen. Das Titelbild mit dem QAnon-Schamanen macht die Situation sehr klar. Das alles hätte man jedoch auch in der New York Times oder im Spiegel nachlesen können. Ob es dazu ein Büchlein im Reklam-Format mit gerade mal 60 Seiten und einem Preis von 12 Euro gebraucht hat, erscheint mir doch eher fraglich.

Das Buch über den Sound des Jahrhunderts hat mich doch sehr lange beschäftigt, bis ich zu diesem Buch kam. Noch etwas befeuert von einer Sendung mit Bernd Stegemann in WDR 5. Nun ist Stegemann nicht gerade ein Zeitgenosse, den man politisch so einfach verorten könnte. Gilt als linksliberal, scheut aber auch nicht vor Kritik am linken Spektrum zurück. Dazu ist er weder Philosoph noch Soziologe oder Psychologe. Sondern in der Hauptsache Dramaturg. So bewegt sich "Die Öffentlichkeit und ihre Feinde" eher auf der Ebene eines frei flottierenden Essays, als es wissenschaftliche Betrachtung oder Analyse ist, geschweige denn Sachinformation. Es beginnt mit der Frage, was denn Öffentlichkeit überhaupt ist. Geht man in die Siebziger oder Achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurück, war Öffentlichkeit im Wesentlichen das, was von Medien wie Zeitungen und Rundfunk verbreitet wurde. Mit den technologischen Veränderungen im 21. Jahrhundert hat sich der Begriff Öffentlichkeit gewandelt, Sender und Empfänger sind nicht mehr klar unterscheidbar. Dafür ist Öffentlichkeit nun geprägt von Auseinandersetzungen, Streit und Beschimpfungen, bis hin zu Beleidigungen, Hass und Hetze. Diese Entwicklungen nur den Sozialen Medien in die Schuhe zu schieben, greift jedoch zu kurz. Die zunehmende Spaltung der Öffentlichkeit, die Betonung von Identitätsfragen und Gruppenzuordnungen hat, so Stegemann, seine Wurzeln zuerst an anderer Stelle. Und zeigt sie noch woanders, nämlich in den Veränderungen der Gesellschaft in neue Schichten. Denn der eigentliche Verantwortliche sei der Neoliberalismus. Als schleichendes Gift mit weitreichenden Folgen.

Das Buch über den Sound des Jahrhunderts hat mich doch sehr lange beschäftigt, bis ich zu diesem Buch kam. Noch etwas befeuert von einer Sendung mit Bernd Stegemann in WDR 5. Nun ist Stegemann nicht gerade ein Zeitgenosse, den man politisch so einfach verorten könnte. Gilt als linksliberal, scheut aber auch nicht vor Kritik am linken Spektrum zurück. Dazu ist er weder Philosoph noch Soziologe oder Psychologe. Sondern in der Hauptsache Dramaturg. So bewegt sich "Die Öffentlichkeit und ihre Feinde" eher auf der Ebene eines frei flottierenden Essays, als es wissenschaftliche Betrachtung oder Analyse ist, geschweige denn Sachinformation. Es beginnt mit der Frage, was denn Öffentlichkeit überhaupt ist. Geht man in die Siebziger oder Achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurück, war Öffentlichkeit im Wesentlichen das, was von Medien wie Zeitungen und Rundfunk verbreitet wurde. Mit den technologischen Veränderungen im 21. Jahrhundert hat sich der Begriff Öffentlichkeit gewandelt, Sender und Empfänger sind nicht mehr klar unterscheidbar. Dafür ist Öffentlichkeit nun geprägt von Auseinandersetzungen, Streit und Beschimpfungen, bis hin zu Beleidigungen, Hass und Hetze. Diese Entwicklungen nur den Sozialen Medien in die Schuhe zu schieben, greift jedoch zu kurz. Die zunehmende Spaltung der Öffentlichkeit, die Betonung von Identitätsfragen und Gruppenzuordnungen hat, so Stegemann, seine Wurzeln zuerst an anderer Stelle. Und zeigt sie noch woanders, nämlich in den Veränderungen der Gesellschaft in neue Schichten. Denn der eigentliche Verantwortliche sei der Neoliberalismus. Als schleichendes Gift mit weitreichenden Folgen.

Mal keine Philosophie, keine Politik, nicht einmal Soziologie. Ein dickes, schweres Buch über Klänge, Geräusche, Lärm und Musik. Von der Entwicklung der akustischen Umgebung in den Städten während der industriellen Entwicklung, über die Anfänge der Tonaufzeichnung, die Elektrifizierung des Klangs bis in die Gegenwart mit ihrer Kakophonie aus Klingeltönen und die Klangwelten des digitalen Zeitalters. Gegliedert in sechs Kapitel, beginnend 1889 eben bis heute. Es geht nicht nur um Musik, sondern um das Hören und Wahrnehmen, Sound in der Politik und wie sie sich in den verschiedenen Gesellschaftsformen darstellt. Es geht um Grammophon, um Radio, um Propaganda, um alles, was mit unserer akustischen Welt zusammenhängt. Am Rande dann auch um Musik, um Filmmusik, Punk, patriotischen Rock und ein bisschen darum, wie Klänge, besser Sounds, sogar politische Veränderungen begleitet haben. Von der Musik als Funktion und als Emotion.

Mal keine Philosophie, keine Politik, nicht einmal Soziologie. Ein dickes, schweres Buch über Klänge, Geräusche, Lärm und Musik. Von der Entwicklung der akustischen Umgebung in den Städten während der industriellen Entwicklung, über die Anfänge der Tonaufzeichnung, die Elektrifizierung des Klangs bis in die Gegenwart mit ihrer Kakophonie aus Klingeltönen und die Klangwelten des digitalen Zeitalters. Gegliedert in sechs Kapitel, beginnend 1889 eben bis heute. Es geht nicht nur um Musik, sondern um das Hören und Wahrnehmen, Sound in der Politik und wie sie sich in den verschiedenen Gesellschaftsformen darstellt. Es geht um Grammophon, um Radio, um Propaganda, um alles, was mit unserer akustischen Welt zusammenhängt. Am Rande dann auch um Musik, um Filmmusik, Punk, patriotischen Rock und ein bisschen darum, wie Klänge, besser Sounds, sogar politische Veränderungen begleitet haben. Von der Musik als Funktion und als Emotion.

Begleitet werden die 100 Beiträge unterschiedlichster Autoren vieler Wissensbereiche von einer DVD mit mehr als 80 akustischen Dokumenten, die von historischen Klängen bis zu politischen Reden und einfach Geräuschen die Texte ergänzen. Ein Brecher von Buch mit vielen Bildern und Illustrationen. Für ein Buch dieses Umfangs und dieser Tiefe zu einem unfassbar fairen Preis bei der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de). Für alle an der Akustik technisch, kulturell und historisch Interessierten eine tolle Lektüre, die einen lange beschäftigt.

Der Klappentext:

Geräusche, Töne, Stimmen 1889 bis heute

Wie klingt eigentlich Geschichte? Das zwanzigste Jahrhundert erlebte akustische Zäsuren wie keine Zeit zuvor. Was war der charakteristische Sound der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen? Welche Kraft hatten bestimmte Schallereignisse? Wie ist das Verhältnis von Sound und Macht? Wie sehr präg(t)en akustische Welt und Hörsinn den menschlichen Alltag und das historische Geschehen? Schriftliche und bildliche Quellen werden schon lange untersucht, aber in diesem Dossier stehen Geräusche, Töne und Stimmen im Fokus. Die interdisziplinär ausgelegten Beiträge erhellen die sozialen, kulturellen, politischen, wirtschaftlichen oder geschlechterspezifischen Aspekte einzelner Klanggeschichten.

Einkaufen, Kochen und Backen für Weihnachten, Aufbau einer neuen Website für den Marktplatz Ehrenamt Paderborn und viel Arbeit fürs Radio haben meinen Lesefluss arg gebremst. Nach zwei begonnenen, aber nicht beendeten Büchern dann das hier. Auch das hätte ich beinahe abgebrochen, doch dann blieb ich dabei. Weil aus dem ziemlich sperrigen und wenig sagendem Titel sich dann doch viel mehr ergab. Ein philosophisches Buch, der Titel nicht sofort für sich sprechend. Die Kernfrage des Buches ist, ob es universale moralische Tatsachen gibt. Diese Frage drängt sich nicht unbedingt auf, man stellt sie sich wahrscheinlich eher weniger. Aber Markus Gabriel eröffnet mit diesem Startpunkt eine sehr aufschlussreiche und denkwürdige Reise zum Status Quo der aktuellen Zeit. Auch das mag wenig Anreiz geben, sich das Buch anzutun. Wenn man aber Fragen nach Moral und Ethik auf aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen lenkt, bekommt die Sache eine ganz andere Bedeutung. Woher stammen solche Sichten der Welt wie Multikulturalismus, Wertepluralismus oder sogar Wertenihilismus? Was ist das überhaupt? Gibt es tatsächlich unterschiedliche Kulturen, und gelten in ihnen unterschiedliche moralische Werte und Werturteile? Wie moralisch ist unser alltägliches Leben? Ist es moralisch, sich jedes Jahr ein neues Smartphone zu kaufen, auch wenn dafür Kinder in südamerikanischen Minen ein sehr dreckiges Leben führen? Da bekommen Fragen nach moralischem und unmoralischem Entscheiden, nach dem Wert des globalisierten Turbokapitalismus und des westlichen Konsums ganz neue Seiten. Dass Gabriel da nicht in die Tiefen der Philosophie herab steigt, ist angebracht, sein Ziel ist eher zu klären, wie aufgeklärt im Sinne Kants die Menschheit zur Zeit ist. Mit der Vielschichtigkeit dieser Frage kann man das Buch dann nicht so einfach weg lesen wie einen Roman. Soll man auch nicht. Es ist nämlich kein Lesebuch, sondern eher ein Denkbuch.

Einkaufen, Kochen und Backen für Weihnachten, Aufbau einer neuen Website für den Marktplatz Ehrenamt Paderborn und viel Arbeit fürs Radio haben meinen Lesefluss arg gebremst. Nach zwei begonnenen, aber nicht beendeten Büchern dann das hier. Auch das hätte ich beinahe abgebrochen, doch dann blieb ich dabei. Weil aus dem ziemlich sperrigen und wenig sagendem Titel sich dann doch viel mehr ergab. Ein philosophisches Buch, der Titel nicht sofort für sich sprechend. Die Kernfrage des Buches ist, ob es universale moralische Tatsachen gibt. Diese Frage drängt sich nicht unbedingt auf, man stellt sie sich wahrscheinlich eher weniger. Aber Markus Gabriel eröffnet mit diesem Startpunkt eine sehr aufschlussreiche und denkwürdige Reise zum Status Quo der aktuellen Zeit. Auch das mag wenig Anreiz geben, sich das Buch anzutun. Wenn man aber Fragen nach Moral und Ethik auf aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen lenkt, bekommt die Sache eine ganz andere Bedeutung. Woher stammen solche Sichten der Welt wie Multikulturalismus, Wertepluralismus oder sogar Wertenihilismus? Was ist das überhaupt? Gibt es tatsächlich unterschiedliche Kulturen, und gelten in ihnen unterschiedliche moralische Werte und Werturteile? Wie moralisch ist unser alltägliches Leben? Ist es moralisch, sich jedes Jahr ein neues Smartphone zu kaufen, auch wenn dafür Kinder in südamerikanischen Minen ein sehr dreckiges Leben führen? Da bekommen Fragen nach moralischem und unmoralischem Entscheiden, nach dem Wert des globalisierten Turbokapitalismus und des westlichen Konsums ganz neue Seiten. Dass Gabriel da nicht in die Tiefen der Philosophie herab steigt, ist angebracht, sein Ziel ist eher zu klären, wie aufgeklärt im Sinne Kants die Menschheit zur Zeit ist. Mit der Vielschichtigkeit dieser Frage kann man das Buch dann nicht so einfach weg lesen wie einen Roman. Soll man auch nicht. Es ist nämlich kein Lesebuch, sondern eher ein Denkbuch.