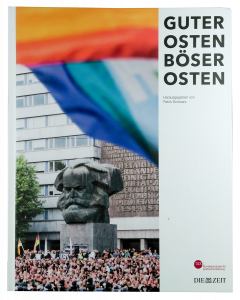

Schon einmal hatte ich mich als Wossi geoutet. War in den frühen Achtzigern öfter in Ost-Berlin, 1991 in Eilsleben, 1992 zu ersten Mal in Potsdam. Mindestens ein Dutzend Mal in Tharandt, auch in Dresden, Meißen, Leipzig, an der Müritz und in Kühlungsborn, in Chemnitz und Zwickau. Habe 2010 den Malerweg ‚gemacht‘. Bad Schandau mochte ich sehr, überhaupt das Elbsandsteingebirge, bis es mir die Braunhemden und Träger von AfD-Einkaufsbeuteln verleidet haben. Zuletzt im September 2021 in Affalter, Lößnitz, Oelsnitz und vielen anderen Orten im Erzgebirge. Mich hat dieser Teil Deutschlands immer fasziniert, obwohl er mir zu Anfang so fremd war wie Nairobi. Deshalb interessieren mich noch immer Bücher über die ehemalige DDR besonders. In der Hoffnung, irgendwann den Osten zu verstehen, seine Andersartigkeit im Vergleich zum Westen zu begreifen. Dieses Buch hat mir da eine Menge weiter geholfen. Es ist kein lineares Lesebuch, es ist eine Sammlung von Reportagen, Essays, Geschichten und Texten der „ZEIT im Osten“. Hat den Vorteil, dass man sich vorarbeiten kann, Text um Text, Thema um Thema. Aber es sind nicht nur Beiträge der Zeitung, es sind auch Bilder, Fotos, Grafiken, die Atmosphäre und Anschaulichkeit mitbringen. Aus den Siebzigern bis heute, das Verbliebene und das Gewesene. Von allen Büchern über die ehemalige DDR war keines so umfassend, so allumfassend vom ganz Privaten bis zum Politischen. Wenn auch im Umfang passend, fast DIN A4-Größe, fast 500 Seiten. Hardcover. Dann noch der Knaller: Preis 7,– Euro. Plus Versandkosten. Der BPB sei Dank.

Schon einmal hatte ich mich als Wossi geoutet. War in den frühen Achtzigern öfter in Ost-Berlin, 1991 in Eilsleben, 1992 zu ersten Mal in Potsdam. Mindestens ein Dutzend Mal in Tharandt, auch in Dresden, Meißen, Leipzig, an der Müritz und in Kühlungsborn, in Chemnitz und Zwickau. Habe 2010 den Malerweg ‚gemacht‘. Bad Schandau mochte ich sehr, überhaupt das Elbsandsteingebirge, bis es mir die Braunhemden und Träger von AfD-Einkaufsbeuteln verleidet haben. Zuletzt im September 2021 in Affalter, Lößnitz, Oelsnitz und vielen anderen Orten im Erzgebirge. Mich hat dieser Teil Deutschlands immer fasziniert, obwohl er mir zu Anfang so fremd war wie Nairobi. Deshalb interessieren mich noch immer Bücher über die ehemalige DDR besonders. In der Hoffnung, irgendwann den Osten zu verstehen, seine Andersartigkeit im Vergleich zum Westen zu begreifen. Dieses Buch hat mir da eine Menge weiter geholfen. Es ist kein lineares Lesebuch, es ist eine Sammlung von Reportagen, Essays, Geschichten und Texten der „ZEIT im Osten“. Hat den Vorteil, dass man sich vorarbeiten kann, Text um Text, Thema um Thema. Aber es sind nicht nur Beiträge der Zeitung, es sind auch Bilder, Fotos, Grafiken, die Atmosphäre und Anschaulichkeit mitbringen. Aus den Siebzigern bis heute, das Verbliebene und das Gewesene. Von allen Büchern über die ehemalige DDR war keines so umfassend, so allumfassend vom ganz Privaten bis zum Politischen. Wenn auch im Umfang passend, fast DIN A4-Größe, fast 500 Seiten. Hardcover. Dann noch der Knaller: Preis 7,– Euro. Plus Versandkosten. Der BPB sei Dank.

Beiträge

Ein Resteverkauf beim Fontis-Verlag, wo auch ein gewisser Uwe Schulz publiziert, animierte mich zur Bestellung zweier Bücher eben dieses Autors. Nachdem mich sein Buch "Nur noch eine Tür" doch recht beeindruckt zurückgelassen hatte. Aber ich bin mit Uwe Schulz noch weiter verbunden. Wenn morgens früh der Radiowecker seinen Betrieb aufnimmt und ich an manchen Tagen dann sage "Guten Morgen, Uwe". Sein Buch "Versöhnung" ist schon 2015 erschienen, also kein so neues Werk. Ein Buch mit "Erzählungen vom Rand der Verzweiflung bis ins Zentrum lebendiger Hoffnung. Das Leben zwischen Himmel und Erde mit allen Farbschattierungen.", wie es auf der Facebook-Seite für das Buch heißt. Genau sind es zwölf Erzählungen. Geprägt ist das Buch durch Schulz' christlichen Glauben und durch seinen Bezug zur Bibel. Was mich als Agnostiker, der sich aber aus seinem Lebenslauf heraus immer noch mit der evangelischen Kirche als soziale Institution verbunden fühlt, kein Hindernis ist. Denn wie schon in seinem oben erwähnten Buch ist zwar der Glaube in den Texten nicht zu übersehen. Aber auch nicht die Haltung. Ein Buch mit dem Glauben, aber nicht über den Glauben.

Ein Resteverkauf beim Fontis-Verlag, wo auch ein gewisser Uwe Schulz publiziert, animierte mich zur Bestellung zweier Bücher eben dieses Autors. Nachdem mich sein Buch "Nur noch eine Tür" doch recht beeindruckt zurückgelassen hatte. Aber ich bin mit Uwe Schulz noch weiter verbunden. Wenn morgens früh der Radiowecker seinen Betrieb aufnimmt und ich an manchen Tagen dann sage "Guten Morgen, Uwe". Sein Buch "Versöhnung" ist schon 2015 erschienen, also kein so neues Werk. Ein Buch mit "Erzählungen vom Rand der Verzweiflung bis ins Zentrum lebendiger Hoffnung. Das Leben zwischen Himmel und Erde mit allen Farbschattierungen.", wie es auf der Facebook-Seite für das Buch heißt. Genau sind es zwölf Erzählungen. Geprägt ist das Buch durch Schulz' christlichen Glauben und durch seinen Bezug zur Bibel. Was mich als Agnostiker, der sich aber aus seinem Lebenslauf heraus immer noch mit der evangelischen Kirche als soziale Institution verbunden fühlt, kein Hindernis ist. Denn wie schon in seinem oben erwähnten Buch ist zwar der Glaube in den Texten nicht zu übersehen. Aber auch nicht die Haltung. Ein Buch mit dem Glauben, aber nicht über den Glauben.

Nachdem ich die Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de/shop/) als neue Quelle für politische Bücher zu Kampfpreisen entdeckt hatte, orderte ich testweise zwei Ausgaben. Die erste, über den Populismus, gab ich nach einem Drittel wieder auf. Weil sehr schwer verständlich. So wertvoll vielleicht wissenschaftlich, so unleserlich für den Alltagsleser. Das zweite Buch motivierte mich mit einer Dicke von 4,5 Zentimetern nicht so direkt zum Aufschlagen, aber ich fing aus Interesse trotzdem an zu lesen. Dieses Buch habe ich ordentlich zu Ende gelesen. Hat halt etwas Zeit gekostet. Erleichternd sollte ich erwähnen, dass 1,5 Zentimeter Papier allein Anmerkungen und Bibliografie geschuldet sind. Auch wenn ich dem Thema des Buches, der Geschichte des Antisemitismus, nicht direkt nahe stand, ist es eine selten so gesehene detaillierte und zugleich lesenswerte Darstellung. Nicht nur historisch genau in Einzelheiten und Zusammenhängen, sondern sogar aktuell bis in die Neuzeit. Wer sich für die neuere deutsche Geschichte in diesem Bereich interessiert, sollte die 4,50 Euro plus Versandkosten ab einem Kilogramm Buch springen lassen. Für das Wissen um die deutsche Geschichte eine lohnenswerte Investition. Denn es geht um mehr als nur um das Thema auf dem Buchdeckel. Es geht um die deutsche Geschichte.

Nachdem ich die Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de/shop/) als neue Quelle für politische Bücher zu Kampfpreisen entdeckt hatte, orderte ich testweise zwei Ausgaben. Die erste, über den Populismus, gab ich nach einem Drittel wieder auf. Weil sehr schwer verständlich. So wertvoll vielleicht wissenschaftlich, so unleserlich für den Alltagsleser. Das zweite Buch motivierte mich mit einer Dicke von 4,5 Zentimetern nicht so direkt zum Aufschlagen, aber ich fing aus Interesse trotzdem an zu lesen. Dieses Buch habe ich ordentlich zu Ende gelesen. Hat halt etwas Zeit gekostet. Erleichternd sollte ich erwähnen, dass 1,5 Zentimeter Papier allein Anmerkungen und Bibliografie geschuldet sind. Auch wenn ich dem Thema des Buches, der Geschichte des Antisemitismus, nicht direkt nahe stand, ist es eine selten so gesehene detaillierte und zugleich lesenswerte Darstellung. Nicht nur historisch genau in Einzelheiten und Zusammenhängen, sondern sogar aktuell bis in die Neuzeit. Wer sich für die neuere deutsche Geschichte in diesem Bereich interessiert, sollte die 4,50 Euro plus Versandkosten ab einem Kilogramm Buch springen lassen. Für das Wissen um die deutsche Geschichte eine lohnenswerte Investition. Denn es geht um mehr als nur um das Thema auf dem Buchdeckel. Es geht um die deutsche Geschichte.

Hatte ich schon einmal geschrieben, dass ich Romanen eigentlich nicht viel abgewinnen kann. Wenn aber der Autor im Philosophischen Radio in WDR 5 auftaucht, bekommt ein Buch eine andere Attraktivität. Darüber wurde sein bürgerlicher Name hinter dem Pseudonym bekannt, und zum Inhalt der Geschichte gab es damit einen Spoiler. Am Ende kaufe ich solche Bücher dann doch. Pascal Mercier, bürgerlich Peter Bieri, geboren 1944 in Bern, ist ein Schweizer Philosoph und Schriftsteller. Leute wie Bieri schreiben keine normalen Romane, diese Bücher sind mehr als nur Vertreiben der Zeit oder einfach Unterhaltung. Philosophische Fragen kommen ins Spiel, nicht profan nach dem Sinn des Lebens oder nach gut und böse. Nicht einmal ganz klar wird es am Anfang, was diese Geschichte nun will, die man vielleicht selbst schon einmal durchdacht hat. Ob es um Worte, Sprache oder um die Zeit geht, oder vielleicht alles davon. Je tiefer ich in die Geschichte eintauchte, desto mehr interessierten mich die dahinter stehenden Grundfragen. Es können also dröge Philosophen tolle Stories schreiben. Zum Beispiel zur Frage, wie frei wir in unseren Entscheidungen tatsächlich sind.

Ein Mitglied der SPD aus Dortmund kommt 2002 mit gerade mal 31 Jahren als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag. Er ist voller Tatendrang und Sendungsbewusstsein, hat hehre Vorstellungen von Politik, will verändern und progressive linke Politik machen. Doch kaum ist er in Berlin angekommen, wird er ausgebremst und diszipliniert. Von Parteitaktik und Fraktionszwang, von den ungeschriebenen Regeln. Kritiker der Großen Koalition während der Regierungsbildung 2017/2018, stimmt er im März 2018 gegen Angela Merkel. Seine Progressive Plattform verfolgt zwei Ziele: In einem linken Bündnis die SPD zu erneuern und gegen die soziale Ungleichheit in Deutschland anzugehen. 5.000 Menschen unterschrieben seinen Aufruf, rund die Hälfte SPD-Mitglieder, die andere Hälfte Mitglieder in anderen Parteien oder parteilos. Doch er scheitert. 2018 tritt er aus der SPD aus. In seinem Buch Lobbyland erzählt er seine Geschichte, von seinen Erlebnissen in der Politik und erklärt seine Sicht auf den deutschen Politikbetrieb. Da ich bisher nicht gehört habe, dass jemand gegen diese Aussagen geklagt hätte, ist unsere Demokratie wohl viel weniger von der AfD oder von Verschwörungserzählern bedroht, sondern eher durch das Treiben unter der großen gläsernen Kuppel am Platz der Republik 1.

Ein Mitglied der SPD aus Dortmund kommt 2002 mit gerade mal 31 Jahren als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag. Er ist voller Tatendrang und Sendungsbewusstsein, hat hehre Vorstellungen von Politik, will verändern und progressive linke Politik machen. Doch kaum ist er in Berlin angekommen, wird er ausgebremst und diszipliniert. Von Parteitaktik und Fraktionszwang, von den ungeschriebenen Regeln. Kritiker der Großen Koalition während der Regierungsbildung 2017/2018, stimmt er im März 2018 gegen Angela Merkel. Seine Progressive Plattform verfolgt zwei Ziele: In einem linken Bündnis die SPD zu erneuern und gegen die soziale Ungleichheit in Deutschland anzugehen. 5.000 Menschen unterschrieben seinen Aufruf, rund die Hälfte SPD-Mitglieder, die andere Hälfte Mitglieder in anderen Parteien oder parteilos. Doch er scheitert. 2018 tritt er aus der SPD aus. In seinem Buch Lobbyland erzählt er seine Geschichte, von seinen Erlebnissen in der Politik und erklärt seine Sicht auf den deutschen Politikbetrieb. Da ich bisher nicht gehört habe, dass jemand gegen diese Aussagen geklagt hätte, ist unsere Demokratie wohl viel weniger von der AfD oder von Verschwörungserzählern bedroht, sondern eher durch das Treiben unter der großen gläsernen Kuppel am Platz der Republik 1.

Lange genug habe ich Bögen um dieses Buch gemacht. Dabei ist der Autor eine meiner liebsten Stimmen im WDR. Uwe Schulz, Journalist, Autor, Moderator, Trainer, seit 1993 war er bei Eins Live, dem WDR-Fernsehen, WDR 2 und in der WM-Redaktion 2006 des ARD-Hörfunks beschäftigt. Aktuell hört man ihn oft in WDR 5, vom Morgenecho über Alles in Butter bis zur Medienschelte in Töne, Texte, Bilder. Eine Zeit lang war er stellvertretender Studioleiter in Bielefeld und hatte eine Korrespondenten-Vertretung im ARD-Studio in London. Sein Buch Nur noch eine Tür behandelt ein Thema, mit dem die Beschäftigung mit 30 noch leicht fällt, aber um so schwerer, wenn man wie ich die 60 schon länger hinter sich gelassen hat. Dabei ist es weder eine philosophische, noch eine wissenschaftliche, noch eine theoretische Betrachtung. Es ist eine Art Reflektion über diesen letzten Weg, diese letzte Tür, durch die wir alle irgendwann gehen müssen. Uwe Schulz leuchtet aus, was der Tod in unserem Alltag bedeutet, mit Menschen, bei denen eben diese letzte Tür zum Alltag oder sogar zu ihrem Beruf gehört. Oder die selbst das Ende ihres irdischen Daseins vor Augen haben. Denn mal mutig ans Werk. Spoileralarm: es lohnt sich.

Es gibt in den Wissenschaften ganz schon schmutzige Ecken. Zu diesen zählt zum Beispiel die theoretische Physik, die in etwa so übel ist wie die theoretische Chemie. Genau aus einer solchen Ecke kommt Dirk Brockmann. Wenn der jetzt etwas über Themen schreibt wie Kritikalität, komplexe Netzwerke oder Kipppunkte, ist Fürchterliches zu erwarten. Oder? Entwarnung, Brockmann behandelt in seinem Buch eigentlich schwierige wissenschaftliche Themen. Trotzdem bin ich als Durchschnitts-Journalist und -Informatiker prima damit zurecht gekommen. Ganz im Gegenteil, fast hätte ich Brockmann als einen kleinen Bill Bryson geadelt. Es geht um Brockmanns Spezialgebiete von der theoretischen Physik über die Komplexitätsforschung bis zur Chaostheorie. Wobei er in der Lage ist, komplexe Fragestellungen ohne viel Mathematik, Physik oder intellektuelle Purzelbäume abzuhandeln. Ganz im Gegenteil, es ist ein spaßiges Buch, das zeigt, wie komplex einerseits und überschaubar andererseits unsere Welt ist. Wenn wir die Regeln beachten. Warum lesen das nicht mal unsere Politiker?

Es gibt in den Wissenschaften ganz schon schmutzige Ecken. Zu diesen zählt zum Beispiel die theoretische Physik, die in etwa so übel ist wie die theoretische Chemie. Genau aus einer solchen Ecke kommt Dirk Brockmann. Wenn der jetzt etwas über Themen schreibt wie Kritikalität, komplexe Netzwerke oder Kipppunkte, ist Fürchterliches zu erwarten. Oder? Entwarnung, Brockmann behandelt in seinem Buch eigentlich schwierige wissenschaftliche Themen. Trotzdem bin ich als Durchschnitts-Journalist und -Informatiker prima damit zurecht gekommen. Ganz im Gegenteil, fast hätte ich Brockmann als einen kleinen Bill Bryson geadelt. Es geht um Brockmanns Spezialgebiete von der theoretischen Physik über die Komplexitätsforschung bis zur Chaostheorie. Wobei er in der Lage ist, komplexe Fragestellungen ohne viel Mathematik, Physik oder intellektuelle Purzelbäume abzuhandeln. Ganz im Gegenteil, es ist ein spaßiges Buch, das zeigt, wie komplex einerseits und überschaubar andererseits unsere Welt ist. Wenn wir die Regeln beachten. Warum lesen das nicht mal unsere Politiker?

Als zutiefst anglophiler Zeitgenosse, der seit den Neunzigern in Großbritannien gearbeitet und auch sonst viel Zeit dort verbracht hat, wurde ich oft gebeten zu erklären, warum sich denn die Briten aus der EU verabschiedet haben. Ich konnte es nicht. So wenig wie die mir dort bekannten Leute, die allesamt der Meinung waren, ihre Landsleute wären von allen guten Geistern verlassen. Ich lebe halt auch in einer Bubble. Sehr genau dagegen erinnere ich mich an den 24. Juni 2016, als ich morgens noch vor dem Frühstück – natürlich mit Rührei, Toast mit Orangenmarmelade und viel tiefschwarzem Breakfast Tea – im schönen Örtchen Grasmere im nordenglischen Lake District um acht das Radio einschaltete und in der BBC das Ergebnis des Referendums hörte. Schon damals verstand ich es nicht. Da war ich jedoch nicht der Einzige. Nicht einmal profunde Historiker können es erklären.

Als zutiefst anglophiler Zeitgenosse, der seit den Neunzigern in Großbritannien gearbeitet und auch sonst viel Zeit dort verbracht hat, wurde ich oft gebeten zu erklären, warum sich denn die Briten aus der EU verabschiedet haben. Ich konnte es nicht. So wenig wie die mir dort bekannten Leute, die allesamt der Meinung waren, ihre Landsleute wären von allen guten Geistern verlassen. Ich lebe halt auch in einer Bubble. Sehr genau dagegen erinnere ich mich an den 24. Juni 2016, als ich morgens noch vor dem Frühstück – natürlich mit Rührei, Toast mit Orangenmarmelade und viel tiefschwarzem Breakfast Tea – im schönen Örtchen Grasmere im nordenglischen Lake District um acht das Radio einschaltete und in der BBC das Ergebnis des Referendums hörte. Schon damals verstand ich es nicht. Da war ich jedoch nicht der Einzige. Nicht einmal profunde Historiker können es erklären.

Bücher kaufe ich oft nach redaktionellen Besprechungen, wie im Perlentaucher oder nach Empfehlungen der Händler. Manchmal auch nach Klappentexten der Verlage. Für dieses Buch lautet der so:

Bücher kaufe ich oft nach redaktionellen Besprechungen, wie im Perlentaucher oder nach Empfehlungen der Händler. Manchmal auch nach Klappentexten der Verlage. Für dieses Buch lautet der so:

Warum werden die demokratischen Gesellschaften der westlichen Welt in ihrem Kern immer weiter ausgehöhlt? Wie war es möglich, dass unter dem Firnis der Demokratie Extremismus und Populismus gedeihen? Die beiden weltweit renommierten britischen Ökonomen Paul Collier und John Kay zeigen in ihrem leidenschaftlichen Debattenbuch, wie der Ethos des extremen Individualismus unser Gemeinwesen zerrüttet – nicht nur durch das noch immer vorherrschende Ideal kapitalistischer Gewinnmaximierung und das Trugbild des Homo Oeconomicus, sondern vor allem durch die permanente Ausweitung individueller Rechte zulasten des Gemeinwohls. Sie führen vor, wohin die Gier des Einzelnen führen kann - und was politisch geschehen muss, um das Auseinanderbrechen der Gesellschaft zu verhindern.

Das Problem: Das Buch behandelt dieses Thema zwar am Rande, tatsächlich geht es jedoch um eine ganz andere Sache. Wie nämlich die Zentralisierung in Großbritannien mit dem Oberzentrum London das Auseinanderbrechen dieser Nation herbeiführte. Trotzdem habe ich tapfer bis zur letzten Seite durchgehalten. Zwar blieb der Erkenntnisgewinn bis zum Schluss aus, jedoch habe ich einiges über meine zweite Heimat gelernt.

Wer noch etwas mit Namen wie Heinrich und Thomas Mann, Käthe Kollwitz, Carl von Ossietzky, Heinrich von Brentano, Berthold Brecht und sogar Gustav Kiepenheuer anfangen kann, für den ist das Buch das richtige. Allen gemein ist, dass sie von den Nazis nach der Machtübernahme mit der Vereidigung Adolf Hitlers als Reichskanzler am 30. Januar 1933 vertrieben, verhaftet oder wenigstens mundtot gemacht wurden. Künstler, Schauspieler, Journalisten und Theaterleute bis hin zu Verlegern und natürlich auch Politiker. Es geht jedoch in diesem Buch nicht um Politiker, die spielen eher eine Nebenrolle, als historische Fakten, Taktgeber oder Zeitgenossen. Wie das verbrecherische Regime ab der Machtübernahme die deutsche Kulturszene umkrempelte, als nur noch den Nazis wohlgefällige oder dienstbare Geister oder besser gleich Parteimitglieder einen völkischen, antisemitischen und stramm rechten Kurs durchsetzten. Der Februar 1933 war in diesem Trauerspiel ein zentraler Monat, nach den Notverordnungen der Beginn der Horrorjahre bis 1945. Aber Februar 33 ist kein Geschichtsbuch, keine Auflistung von Daten und Geschehnissen, sondern ein Roman. Es geht um die Zeit, als man im Januar Deutschland als demokratische Republik verließ und im März in eine Diktatur zurückkehrte.

Wer noch etwas mit Namen wie Heinrich und Thomas Mann, Käthe Kollwitz, Carl von Ossietzky, Heinrich von Brentano, Berthold Brecht und sogar Gustav Kiepenheuer anfangen kann, für den ist das Buch das richtige. Allen gemein ist, dass sie von den Nazis nach der Machtübernahme mit der Vereidigung Adolf Hitlers als Reichskanzler am 30. Januar 1933 vertrieben, verhaftet oder wenigstens mundtot gemacht wurden. Künstler, Schauspieler, Journalisten und Theaterleute bis hin zu Verlegern und natürlich auch Politiker. Es geht jedoch in diesem Buch nicht um Politiker, die spielen eher eine Nebenrolle, als historische Fakten, Taktgeber oder Zeitgenossen. Wie das verbrecherische Regime ab der Machtübernahme die deutsche Kulturszene umkrempelte, als nur noch den Nazis wohlgefällige oder dienstbare Geister oder besser gleich Parteimitglieder einen völkischen, antisemitischen und stramm rechten Kurs durchsetzten. Der Februar 1933 war in diesem Trauerspiel ein zentraler Monat, nach den Notverordnungen der Beginn der Horrorjahre bis 1945. Aber Februar 33 ist kein Geschichtsbuch, keine Auflistung von Daten und Geschehnissen, sondern ein Roman. Es geht um die Zeit, als man im Januar Deutschland als demokratische Republik verließ und im März in eine Diktatur zurückkehrte.

Jürgen Wiebicke ist nicht der Erste, der auf die Idee kam, durch Deutschland zu Fuß zu reisen. Und doch macht er es anders. Kein sportlicher Hintergrund, sondern ein politisch-philosophischer. Nicht durch ganz Deutschland, oder quer durch Deutschland, sondern nur von Köln an den Niederrhein, durch das Münsterland bis nach Ostwestfalen. Er will herausfinden, was dieses Land noch zusammen hält, im so spektakulären Jahr 2015. Dazu erwischt er einen der heißesten Sommer im schweißtreibenden Juli. Das Buch erschien schon 2016, gelesen in einer Neuauflage in 2019. So macht er sich auf den Weg, schaut sich im Land um, spricht Leute an, die ihm auf seinem Weg begegnen, hat jedoch zusätzlich feste Termine, wie mit dem SPD-Urgestein Franz Müntefering, einer Philosophin, einer Künstlerin, einem Pater in einem Kloster, mit einem Museumsleiter in Herne. Es ist keine so ungewöhnliche Reise, ungewöhnlich ist, wie ein Philosoph auf die Dinge schaut. Auf die Dinge, die das Jahr 2015 prägen, die vielen Flüchtlinge, die Krise in Griechenland, die die Eurozone zu sprengen droht, der Aufstieg der AfD, überhaupt die Nervosität in Deutschland. Und wie man es von Jürgen Wiebicke erwarten würde, sind es nicht die Ereignisse auf dieser Reise, die den wirklichen Inhalt des Buches ausmachen. Sondern seine Gedanken dazu, wie es wohl Aristoteles, Marc Aurel oder Sokrates sehen würde. Oder eben Jürgen Wiebicke.

Jürgen Wiebicke ist nicht der Erste, der auf die Idee kam, durch Deutschland zu Fuß zu reisen. Und doch macht er es anders. Kein sportlicher Hintergrund, sondern ein politisch-philosophischer. Nicht durch ganz Deutschland, oder quer durch Deutschland, sondern nur von Köln an den Niederrhein, durch das Münsterland bis nach Ostwestfalen. Er will herausfinden, was dieses Land noch zusammen hält, im so spektakulären Jahr 2015. Dazu erwischt er einen der heißesten Sommer im schweißtreibenden Juli. Das Buch erschien schon 2016, gelesen in einer Neuauflage in 2019. So macht er sich auf den Weg, schaut sich im Land um, spricht Leute an, die ihm auf seinem Weg begegnen, hat jedoch zusätzlich feste Termine, wie mit dem SPD-Urgestein Franz Müntefering, einer Philosophin, einer Künstlerin, einem Pater in einem Kloster, mit einem Museumsleiter in Herne. Es ist keine so ungewöhnliche Reise, ungewöhnlich ist, wie ein Philosoph auf die Dinge schaut. Auf die Dinge, die das Jahr 2015 prägen, die vielen Flüchtlinge, die Krise in Griechenland, die die Eurozone zu sprengen droht, der Aufstieg der AfD, überhaupt die Nervosität in Deutschland. Und wie man es von Jürgen Wiebicke erwarten würde, sind es nicht die Ereignisse auf dieser Reise, die den wirklichen Inhalt des Buches ausmachen. Sondern seine Gedanken dazu, wie es wohl Aristoteles, Marc Aurel oder Sokrates sehen würde. Oder eben Jürgen Wiebicke.

Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks wuchs weltweit die Anzahl liberaler Demokratien. Das waren die ehemaligen Staaten der Sowjetunion, aber auch deren Satelliten wie Ungarn und Polen. Seit dem Jahrhundertwechsel schrumpft diese Zahl wieder. In Ungarn und Polen, aber auch in Indien und den USA, kommen populistische, sogar autoritäre Regierungen und Politiker an die Macht. In Deutschland hat die AfD einen stabilen Wählerstamm von ca. 10%. Der Populismus ist also ein weltweites Phänomen, kein deutsches, nicht mal ein europäisches. Für die Erklärung dieser Entwicklungen werden gerne ökonomische oder kulturelle Entwicklungen genutzt. Die Politik als Ursache wird dagegen gerne ignoriert. Die Autoren dieses Buches gehen einem anderen Ansatz nach, der die Politik einbezieht, ja sogar als hauptsächliche Ursache identifiziert. Warum wenden sich Menschen nicht nur von der Politik ab, sondern sogar von der Rationalität, von Fakten und der Wissenschaft, entziehen sich konstruktiven Diskursen unter lautem Gezeter? Die Antwort ist nicht trivial. Aber politisch lehrreich.

Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks wuchs weltweit die Anzahl liberaler Demokratien. Das waren die ehemaligen Staaten der Sowjetunion, aber auch deren Satelliten wie Ungarn und Polen. Seit dem Jahrhundertwechsel schrumpft diese Zahl wieder. In Ungarn und Polen, aber auch in Indien und den USA, kommen populistische, sogar autoritäre Regierungen und Politiker an die Macht. In Deutschland hat die AfD einen stabilen Wählerstamm von ca. 10%. Der Populismus ist also ein weltweites Phänomen, kein deutsches, nicht mal ein europäisches. Für die Erklärung dieser Entwicklungen werden gerne ökonomische oder kulturelle Entwicklungen genutzt. Die Politik als Ursache wird dagegen gerne ignoriert. Die Autoren dieses Buches gehen einem anderen Ansatz nach, der die Politik einbezieht, ja sogar als hauptsächliche Ursache identifiziert. Warum wenden sich Menschen nicht nur von der Politik ab, sondern sogar von der Rationalität, von Fakten und der Wissenschaft, entziehen sich konstruktiven Diskursen unter lautem Gezeter? Die Antwort ist nicht trivial. Aber politisch lehrreich.

Die Veränderung des Klimas auf der Erde, das Steigen der Jahres-Durchschnittstemperaturen, all das sind keine Erkenntnisse des 21. Jahrhunderts. Schon in den Achtzigern des letzten Jahrhunderts fielen diese rapiden Veränderungen Wissenschaftlern auf. Nicht umsonst warnte schon 1992 der Club of Rome in seinem Bericht Neue Grenzen des Wachstums vor den Auswirkungen der zunehmend freigesetzten Treibhausgase. Seitdem gibt es tausende von Berichten und Analysen, die die Erderwärmung nicht nur erklären, sondern auch beweisen. Was bisher fehlte, jedenfalls in der deutschen Literatur, war eine Art Meta-Betrachtung all dieser Daten. Das holen Nick Reimer und Toralf Staud in diesem Buch nach. Bezogen auf das Wissen, das wir heute über die Erderwärmung haben, wie sieht demnach im Jahre 2050 die Lage in Deutschland aus? Was sind die Auswirkungen für Deutschland, auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität? Die Grundlage für das Buch sind Zahlen, Daten und Fakten. Natürlich sind es letztendlich Projektionen und Prognosen. Wer aber im Physik- und Chemieunterricht in der Schule halbwegs wach war, kann die Schlüsse und Folgerungen der Autoren mühelos nachvollziehen. Das Ergebnis müsste eigentlich mindestens alle Politiker und Wirtschaftsmenschen in helle Panik versetzen. Den normalen Bürger genau so. Warum das eben nicht so ist, versucht ein Interview als letztes Kapitel zu klären. Danach kann ich am Ende nur so zusammen fassen: Es sieht übel aus.

Die Veränderung des Klimas auf der Erde, das Steigen der Jahres-Durchschnittstemperaturen, all das sind keine Erkenntnisse des 21. Jahrhunderts. Schon in den Achtzigern des letzten Jahrhunderts fielen diese rapiden Veränderungen Wissenschaftlern auf. Nicht umsonst warnte schon 1992 der Club of Rome in seinem Bericht Neue Grenzen des Wachstums vor den Auswirkungen der zunehmend freigesetzten Treibhausgase. Seitdem gibt es tausende von Berichten und Analysen, die die Erderwärmung nicht nur erklären, sondern auch beweisen. Was bisher fehlte, jedenfalls in der deutschen Literatur, war eine Art Meta-Betrachtung all dieser Daten. Das holen Nick Reimer und Toralf Staud in diesem Buch nach. Bezogen auf das Wissen, das wir heute über die Erderwärmung haben, wie sieht demnach im Jahre 2050 die Lage in Deutschland aus? Was sind die Auswirkungen für Deutschland, auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität? Die Grundlage für das Buch sind Zahlen, Daten und Fakten. Natürlich sind es letztendlich Projektionen und Prognosen. Wer aber im Physik- und Chemieunterricht in der Schule halbwegs wach war, kann die Schlüsse und Folgerungen der Autoren mühelos nachvollziehen. Das Ergebnis müsste eigentlich mindestens alle Politiker und Wirtschaftsmenschen in helle Panik versetzen. Den normalen Bürger genau so. Warum das eben nicht so ist, versucht ein Interview als letztes Kapitel zu klären. Danach kann ich am Ende nur so zusammen fassen: Es sieht übel aus.

Wahrscheinlich ist es eher selten, dass ich mit Bill Gates und Barack Obama einer Meinung bin. Was dieses Buch angeht dann aber schon. Beide bezeichnen es als ein sehr lesenswertes und inspirierendes Buch. Es geht um unser Denken und unsere Vorstellung der Wirklichkeit. Wobei das Thema an sich für mich nicht ganz so neu war, denn auch die Bücher von Gerd Gigerenzer und Daniel Kahneman beschäftigen sich mit der Frage, warum wir mit unseren Bauchgefühlen und Intuitionen so oft falsch liegen. Rosling beweist das nicht nur besonders anschaulich, sondern zeigt unsere Fehleinschätzungen der Realität besonders plakativ und überraschend zugleich. Dabei war Rosling nicht Psychologe oder Soziologe oder gar Philosoph, sondern kam aus der Medizin. Genau dort stieß er jedoch auf Hinweise, dass wir mit unseren Einschätzungen und Urteilen weit unter Zufallsergebnissen liegen. Und sogar schlechter in Fragenkatalogen zu medizinischen, politischen und sozialen Themen abschneiden als eine Horde Schimpansen. Das führt er auf einige, wie er sie nennt, Instinkte in unserem Denken zurück. Wie der Instinkt der Dringlichkeit. Deshalb dieses Buch lesen! Sofort! Ehe es zu spät ist!!!

Wahrscheinlich ist es eher selten, dass ich mit Bill Gates und Barack Obama einer Meinung bin. Was dieses Buch angeht dann aber schon. Beide bezeichnen es als ein sehr lesenswertes und inspirierendes Buch. Es geht um unser Denken und unsere Vorstellung der Wirklichkeit. Wobei das Thema an sich für mich nicht ganz so neu war, denn auch die Bücher von Gerd Gigerenzer und Daniel Kahneman beschäftigen sich mit der Frage, warum wir mit unseren Bauchgefühlen und Intuitionen so oft falsch liegen. Rosling beweist das nicht nur besonders anschaulich, sondern zeigt unsere Fehleinschätzungen der Realität besonders plakativ und überraschend zugleich. Dabei war Rosling nicht Psychologe oder Soziologe oder gar Philosoph, sondern kam aus der Medizin. Genau dort stieß er jedoch auf Hinweise, dass wir mit unseren Einschätzungen und Urteilen weit unter Zufallsergebnissen liegen. Und sogar schlechter in Fragenkatalogen zu medizinischen, politischen und sozialen Themen abschneiden als eine Horde Schimpansen. Das führt er auf einige, wie er sie nennt, Instinkte in unserem Denken zurück. Wie der Instinkt der Dringlichkeit. Deshalb dieses Buch lesen! Sofort! Ehe es zu spät ist!!!

Mit ins Deutsche übersetzten Büchern amerikanischer Autoren tue ich mich manchmal schwer. Es sei denn, es geht um Musiktheorie oder Physik. Zu unterschiedlich sind, trotz aller politischen und wirtschaftlichen Parallelen, Werte und soziale Normen in Deutschland und den USA. Auch Michael J. Sandels Buch über das Ende des Gemeinwohls fußt auf amerikanischen Verhältnissen und der amerikanischen Geschichte. Besonders in diesem Fall den Verhältnissen an Universitäten und der Gesellschaft jenseits des Atlantiks. So konzentriert sich Sandel auf die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, der Machtverhältnisse und wirtschaftlichen Lage in seinem Land. Also zuerst gesehen fern der bundesdeutschen Realität, könnte man meinen. Doch es täuscht. Sandel liefert eine gelegentlich etwas abgehobene, detailverliebte und dann wieder sehr feinsinnige Analyse, warum Brexit, Donald Trump und Rechtpopulismus weltweit solche Siegeszüge antreten konnten. Oder wie der Spruch lautet, dass die Entwicklungen in Deutschland denen in den USA nur um zehn Jahre hinterher hinken. Da ist etwas dran.

Mit ins Deutsche übersetzten Büchern amerikanischer Autoren tue ich mich manchmal schwer. Es sei denn, es geht um Musiktheorie oder Physik. Zu unterschiedlich sind, trotz aller politischen und wirtschaftlichen Parallelen, Werte und soziale Normen in Deutschland und den USA. Auch Michael J. Sandels Buch über das Ende des Gemeinwohls fußt auf amerikanischen Verhältnissen und der amerikanischen Geschichte. Besonders in diesem Fall den Verhältnissen an Universitäten und der Gesellschaft jenseits des Atlantiks. So konzentriert sich Sandel auf die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, der Machtverhältnisse und wirtschaftlichen Lage in seinem Land. Also zuerst gesehen fern der bundesdeutschen Realität, könnte man meinen. Doch es täuscht. Sandel liefert eine gelegentlich etwas abgehobene, detailverliebte und dann wieder sehr feinsinnige Analyse, warum Brexit, Donald Trump und Rechtpopulismus weltweit solche Siegeszüge antreten konnten. Oder wie der Spruch lautet, dass die Entwicklungen in Deutschland denen in den USA nur um zehn Jahre hinterher hinken. Da ist etwas dran.

Das Erscheinen dieses Buches sei ein Großereignis, so wird Steven Pinker* auf dem Cover zitiert. Ziemlich starker Tobak. Worum es geht, macht der Titel des Buches klar, nämlich über zwei verschiedene Betriebsarten unseres Denkens. Einmal die schnelle Beurteilung von Situationen und das schnelle Entscheiden, auf der anderen Seite das gezielte und mühsame Nachdenken und Urteilen durch Abwägung von Argumenten, Fakten und Vorwissen. Klingt eher einfach, füllt dann am Ende doch fast 600 Seiten. Hat man sich durch das dicke Buch gearbeitet, und ja, es fällt leicht, denkt man zumindest ein wenig anders über sein eigenes Denken. Daniel Kahneman beginnt sein Werk kurz, eher etwas kryptisch, warum, versteht man am Ende des Buches. Danach führt er in die Unterscheidung der zwei Betriebsarten ein. Das eine Denkschema nennt er System 1, was wir landläufig mit Intuition, Bauchentscheidung oder Selbstverständlichkeit bezeichnen. System 1 ist schnell, meistens unbewusst und basiert auf naheliegenden Erinnerungen. System 2 dagegen ist das wirkliche rationale und kritische Nachdenken über etwas. Dazu braucht es den Zugriff auch auf lang zurückliegende Erinnerungen, auf spezialisiertes Wissen und die Fähigkeit zur Selbstkritik. Kahneman führt uns auf diesem Wege in die Systematik unseres Denkens ein. Die Erkenntnisse daraus sind manchmal erschütternd. Und stellen unser Denken und seine Zuverlässigkeit auf eine harte Probe.

Das Erscheinen dieses Buches sei ein Großereignis, so wird Steven Pinker* auf dem Cover zitiert. Ziemlich starker Tobak. Worum es geht, macht der Titel des Buches klar, nämlich über zwei verschiedene Betriebsarten unseres Denkens. Einmal die schnelle Beurteilung von Situationen und das schnelle Entscheiden, auf der anderen Seite das gezielte und mühsame Nachdenken und Urteilen durch Abwägung von Argumenten, Fakten und Vorwissen. Klingt eher einfach, füllt dann am Ende doch fast 600 Seiten. Hat man sich durch das dicke Buch gearbeitet, und ja, es fällt leicht, denkt man zumindest ein wenig anders über sein eigenes Denken. Daniel Kahneman beginnt sein Werk kurz, eher etwas kryptisch, warum, versteht man am Ende des Buches. Danach führt er in die Unterscheidung der zwei Betriebsarten ein. Das eine Denkschema nennt er System 1, was wir landläufig mit Intuition, Bauchentscheidung oder Selbstverständlichkeit bezeichnen. System 1 ist schnell, meistens unbewusst und basiert auf naheliegenden Erinnerungen. System 2 dagegen ist das wirkliche rationale und kritische Nachdenken über etwas. Dazu braucht es den Zugriff auch auf lang zurückliegende Erinnerungen, auf spezialisiertes Wissen und die Fähigkeit zur Selbstkritik. Kahneman führt uns auf diesem Wege in die Systematik unseres Denkens ein. Die Erkenntnisse daraus sind manchmal erschütternd. Und stellen unser Denken und seine Zuverlässigkeit auf eine harte Probe.

*) Professor am Harvard College des Fachbereiches Psychologie der Harvard-Universität

Der Mittelteil seiner Trilogie Eine kurze Geschichte der Menschheit, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert und Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen. Während der erste Teil auf die Entstehung des Homo Sapiens zurückblickt und der letzte in die ferne Zukunft unserer Spezies voraus, geht Harari hier in die nahe Zukunft des Menschen. Wie er das tut, ist etwas ungewöhnlich, wenn auch nicht revolutionär. Er nimmt sich 21 Stichwörter in fünf Bereichen oder Kapiteln und, nun ja, philosophiert darüber. Wofür stehen Menschen bei diesen Begriffen und was wird daraus in der nächsten Zeit werden? Welche Rolle spielen sie aktuell und welche in der nahen Zukunft? Das sind Begriffe wie Desillusionierung, Gleichheit, Religion, Demut oder Postfaktisch. In diesem Sinne tendiert das Buch eher in eine philosophische Richtung als in eine historische, anstatt Sachbuch oder Analyse zu sein. So steht eine Prognose im Vordergrund, noch mehr eine Reflektion, trotz des Blicks in die Zukunft. Mal wieder ein sperriges Buch von Harari, nix für die Sonnenliege auf Malle. Trotzdem klug, faszinierend und erhellend. Ein Buch, dem es gelingt, einen auf eigene Gedanken zu bringen.

Der Mittelteil seiner Trilogie Eine kurze Geschichte der Menschheit, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert und Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen. Während der erste Teil auf die Entstehung des Homo Sapiens zurückblickt und der letzte in die ferne Zukunft unserer Spezies voraus, geht Harari hier in die nahe Zukunft des Menschen. Wie er das tut, ist etwas ungewöhnlich, wenn auch nicht revolutionär. Er nimmt sich 21 Stichwörter in fünf Bereichen oder Kapiteln und, nun ja, philosophiert darüber. Wofür stehen Menschen bei diesen Begriffen und was wird daraus in der nächsten Zeit werden? Welche Rolle spielen sie aktuell und welche in der nahen Zukunft? Das sind Begriffe wie Desillusionierung, Gleichheit, Religion, Demut oder Postfaktisch. In diesem Sinne tendiert das Buch eher in eine philosophische Richtung als in eine historische, anstatt Sachbuch oder Analyse zu sein. So steht eine Prognose im Vordergrund, noch mehr eine Reflektion, trotz des Blicks in die Zukunft. Mal wieder ein sperriges Buch von Harari, nix für die Sonnenliege auf Malle. Trotzdem klug, faszinierend und erhellend. Ein Buch, dem es gelingt, einen auf eigene Gedanken zu bringen.

Wenn man beinahe alle üblichen Bücher über das Texten und Journalismus hinter sich hat, findet man dann noch andere Aspekte oder Sichtweisen? Ich versuche es jedenfalls. So tauchte das Buch von Gisela Goblirsch in einer Verlagsliste zu Neuauflagen bei Springer auf. Was mich neugierig machte, war der Untertitel Systemische Textmodelle, systemische Sichtweisen kannte ich bisher aus der Psychologie oder verwandten Wissenschaften. Tatsächlich nähert sich Goblirsch Texten aus einer Konstellation, die eben mit systemischen Ansätzen an das Thema herangeht. Eine gewisse andere Welt musste sich damit zwangsläufig auftun.

Wenn man beinahe alle üblichen Bücher über das Texten und Journalismus hinter sich hat, findet man dann noch andere Aspekte oder Sichtweisen? Ich versuche es jedenfalls. So tauchte das Buch von Gisela Goblirsch in einer Verlagsliste zu Neuauflagen bei Springer auf. Was mich neugierig machte, war der Untertitel Systemische Textmodelle, systemische Sichtweisen kannte ich bisher aus der Psychologie oder verwandten Wissenschaften. Tatsächlich nähert sich Goblirsch Texten aus einer Konstellation, die eben mit systemischen Ansätzen an das Thema herangeht. Eine gewisse andere Welt musste sich damit zwangsläufig auftun.

Die bestellten Bücher sind noch nicht eingetrudelt, die Wochenendausgabe meiner Zeitung habe ich auch durch, Krautreporter ebenso. Also neben dem Besuch des Bioladens ab in den Buchladen gegenüber und etwas für zwischendurch mitgenommen. Da mein Buchhändler fast keine Sachbücher führt und nur meine Bestellungen erledigt, wurde es ein Roman. Aus einer üblicherweise recht vertrauenswürdigen Bestsellerliste. So kommt man dann doch an Romane, selbst ich. Der Grund, gerade dieses Buch zu kaufen, war der Titel. Der mir als an Sprache Interessiertem allgemein und im Besonderen interessant erschien. Auch wenn es kein Sachbuch war. Selbst der Klappentext las sich erst einmal nicht belanglos. So dann mal ran an den Text. Ich habe tatsächlich durchgehalten.

Die bestellten Bücher sind noch nicht eingetrudelt, die Wochenendausgabe meiner Zeitung habe ich auch durch, Krautreporter ebenso. Also neben dem Besuch des Bioladens ab in den Buchladen gegenüber und etwas für zwischendurch mitgenommen. Da mein Buchhändler fast keine Sachbücher führt und nur meine Bestellungen erledigt, wurde es ein Roman. Aus einer üblicherweise recht vertrauenswürdigen Bestsellerliste. So kommt man dann doch an Romane, selbst ich. Der Grund, gerade dieses Buch zu kaufen, war der Titel. Der mir als an Sprache Interessiertem allgemein und im Besonderen interessant erschien. Auch wenn es kein Sachbuch war. Selbst der Klappentext las sich erst einmal nicht belanglos. So dann mal ran an den Text. Ich habe tatsächlich durchgehalten.

Zeit, sich wieder den ernsthaften Dingen des Lebens zu widmen und die Sommerpause der Radios für die Fortbildung zu nutzen. Meine Dauerbaustelle in diesem Sektor ist das Schreiben fürs Hören, das Verfassen von Manuskripten für Radiobeiträge. Die dann, gelesen, möglichst so klingen wie freies Moderieren. Da meine Textanteile in einem Beitrag oft 20 oder 30 Minuten betragen, ist freies Sprechen da keine wirkliche Option.

Zeit, sich wieder den ernsthaften Dingen des Lebens zu widmen und die Sommerpause der Radios für die Fortbildung zu nutzen. Meine Dauerbaustelle in diesem Sektor ist das Schreiben fürs Hören, das Verfassen von Manuskripten für Radiobeiträge. Die dann, gelesen, möglichst so klingen wie freies Moderieren. Da meine Textanteile in einem Beitrag oft 20 oder 30 Minuten betragen, ist freies Sprechen da keine wirkliche Option.

Die Buchliste, die zum Thema Texten fürs Radio herauskommt, ist eher übersichtlich. Die meisten Bücher davon hatte ich schon, bis auf eines waren mir die Bücher vertraut, sowohl vom Titel als auch vom Inhalt her. Nur eben dieses eine, das stand im Regal, aber was stand da noch einmal drin? Worum ging es? Und warum ist nichts hängen geblieben? Also noch mal von vorne. Das Lesezeichen, ein Zigarettenblättchen, das ich im ersten Kapitel fand, erinnerte mich daran. Warum ich es nur angefangen, nie zu Ende gelesen hatte. Ein Fehler.