Wenn wir uns aus unserer heutigen Vorstellung das Leben der Jäger und Sammler vorstellen, wie der Mensch vor 20.000 oder 25.000 Jahre ausschließlich gelebt hat, kommen uns Bilder eines mühsamen Lebens in den Sinn. Die Wahrheit ist eine andere. Im Vergleich zu uns Boomern des 21. Jahrhunderts brauchte Homo Sapiens vor der Sesshaftwerdung, dem Übergang zur bäuerlichen Lebensweise, nur wenige Stunden am Tag, um satt zu werden. Wobei, hätte man ihn fragen können, er das Jagen und Sammeln kaum als Arbeit im heutigen Sinne bezeichnet hätte. Es gab keine Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Es war einfach Leben. So kommt die Frage auf, wann der Mensch zum Arbeiten kam, also Arbeiten im heutigen Sinne. Das war tatsächlich erst mit dem Übergang zu Landwirtschaft und Viehzucht der Fall. Was aber nicht die einzige Auswirkung war. Das Anbauen von Lebensmitteln und Züchten von Tieren erforderte Vorausschau, Planung, dazu den Aufschub von Gewinnen. Während der Jäger sein Gnu gleich auf den Grill werfen konnte, musste der Bauer lange sähen, rupfen und ernten, bevor die Speisekammer gefüllt war. So begann die Geschichte der Arbeit. Wo stehen wir heute? Obwohl John Maynard Keynes schon um die 1930 herum prophezeite, dass die Menschen im 21. Jahrhundert höchstens noch einige Stunden am Tag arbeiten müssten, weil neue Technologien und Industrien Bäuche und Kühlschränke in einer überbordenden Art und Weise füllten. Er lag weit daneben. Noch immer ist eine Arbeitszeit von 40 Stunden in der Woche die Regel. Im Gegenteil, in asiatischen Ländern wie Japan gibt es Begriffe wie den Tod durch Überarbeitung. Aber warum ist das so, dass die Arbeit eher immer mehr wird, es sei denn, Menschen werden durch Roboter und KI ersetzt? Das sind die Fragen, denen James Suzman in diesem Buch nachgeht. Entwicklungsgeschichtlich, ökonomisch, ökologisch und politisch.

Wenn wir uns aus unserer heutigen Vorstellung das Leben der Jäger und Sammler vorstellen, wie der Mensch vor 20.000 oder 25.000 Jahre ausschließlich gelebt hat, kommen uns Bilder eines mühsamen Lebens in den Sinn. Die Wahrheit ist eine andere. Im Vergleich zu uns Boomern des 21. Jahrhunderts brauchte Homo Sapiens vor der Sesshaftwerdung, dem Übergang zur bäuerlichen Lebensweise, nur wenige Stunden am Tag, um satt zu werden. Wobei, hätte man ihn fragen können, er das Jagen und Sammeln kaum als Arbeit im heutigen Sinne bezeichnet hätte. Es gab keine Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Es war einfach Leben. So kommt die Frage auf, wann der Mensch zum Arbeiten kam, also Arbeiten im heutigen Sinne. Das war tatsächlich erst mit dem Übergang zu Landwirtschaft und Viehzucht der Fall. Was aber nicht die einzige Auswirkung war. Das Anbauen von Lebensmitteln und Züchten von Tieren erforderte Vorausschau, Planung, dazu den Aufschub von Gewinnen. Während der Jäger sein Gnu gleich auf den Grill werfen konnte, musste der Bauer lange sähen, rupfen und ernten, bevor die Speisekammer gefüllt war. So begann die Geschichte der Arbeit. Wo stehen wir heute? Obwohl John Maynard Keynes schon um die 1930 herum prophezeite, dass die Menschen im 21. Jahrhundert höchstens noch einige Stunden am Tag arbeiten müssten, weil neue Technologien und Industrien Bäuche und Kühlschränke in einer überbordenden Art und Weise füllten. Er lag weit daneben. Noch immer ist eine Arbeitszeit von 40 Stunden in der Woche die Regel. Im Gegenteil, in asiatischen Ländern wie Japan gibt es Begriffe wie den Tod durch Überarbeitung. Aber warum ist das so, dass die Arbeit eher immer mehr wird, es sei denn, Menschen werden durch Roboter und KI ersetzt? Das sind die Fragen, denen James Suzman in diesem Buch nachgeht. Entwicklungsgeschichtlich, ökonomisch, ökologisch und politisch.

Beiträge

Ein Buch wie ein Film. Was nicht wundert, ist Stephan Lamby doch sowohl Journalist als auch Dokumentarfilmer. Ein wenig erinnerte mich das Buch an Robin Alexanders »Machtverfall«, die Beschreibung des Endes der Ära Merkel. Und doch ist Lambys Buch anders. Auch er widmet sich einer historischen Phase, nämlich der Zeit von ca. 2021 bis zum endgültigen Machtwechsel, der neuen Republik unter Rot-Grün-Gelb. Aber Lamby beschränkt sich nicht auf diesen überschaubaren Zeitabschnitt. Er geht in Rückblenden bis zurück in die Zeit Willy Brandts und Franz-Josef Strauß', vergleicht damalige und heutige Konstellationen, wie man politisch und persönlich als Politiker miteinander umgegangen ist. Der Hauptinhalt des Buches ist also die Serie von Entscheidungen, Aktivitäten und Fehlschlägen der hauptsächlichen Protagonisten. Laschet, Baerbock, Schulz, Scholz, Söder, Merz, Merkel. Und auch Ziemiak, Klingbeil, Kühnert, AKK. Dass mich das Buch so stark an einen Film erinnert hat, liegt an den spontanen Rückblenden in ähnliche oder verwandte Geschehnisse, vorherige Wahlen, frühere Wahlkämpfe. Schon im nächsten Satz steht man wieder in 2021 oder 2022. War gerade noch Olaf Scholz im Fokus, dreht sich der nächste Abschnitt um Robert Habeck. Mit solchen Aktionen kann man den Leser vollends verwirren. Aber da ist Stephan Lamby zu erfahren, zu sehr Profi. Im Gegenteil, er baut aus Versatzstücken und kleinen Details eine spannende Story auf. Sehr zum Vergnügen des Lesers.

Ein Buch wie ein Film. Was nicht wundert, ist Stephan Lamby doch sowohl Journalist als auch Dokumentarfilmer. Ein wenig erinnerte mich das Buch an Robin Alexanders »Machtverfall«, die Beschreibung des Endes der Ära Merkel. Und doch ist Lambys Buch anders. Auch er widmet sich einer historischen Phase, nämlich der Zeit von ca. 2021 bis zum endgültigen Machtwechsel, der neuen Republik unter Rot-Grün-Gelb. Aber Lamby beschränkt sich nicht auf diesen überschaubaren Zeitabschnitt. Er geht in Rückblenden bis zurück in die Zeit Willy Brandts und Franz-Josef Strauß', vergleicht damalige und heutige Konstellationen, wie man politisch und persönlich als Politiker miteinander umgegangen ist. Der Hauptinhalt des Buches ist also die Serie von Entscheidungen, Aktivitäten und Fehlschlägen der hauptsächlichen Protagonisten. Laschet, Baerbock, Schulz, Scholz, Söder, Merz, Merkel. Und auch Ziemiak, Klingbeil, Kühnert, AKK. Dass mich das Buch so stark an einen Film erinnert hat, liegt an den spontanen Rückblenden in ähnliche oder verwandte Geschehnisse, vorherige Wahlen, frühere Wahlkämpfe. Schon im nächsten Satz steht man wieder in 2021 oder 2022. War gerade noch Olaf Scholz im Fokus, dreht sich der nächste Abschnitt um Robert Habeck. Mit solchen Aktionen kann man den Leser vollends verwirren. Aber da ist Stephan Lamby zu erfahren, zu sehr Profi. Im Gegenteil, er baut aus Versatzstücken und kleinen Details eine spannende Story auf. Sehr zum Vergnügen des Lesers.

Der Film zum Buch:

Eigentlich wollte ich Physik studieren, habe mich dann aber für die Informatik entschieden. Was ich oft bereut habe. Wenigstens ist das Interesse für Naturwissenschaften erhalten geblieben. Fabian Scheidler hatte in seinem Buch schon verschiedene physikalische Themen angeschnitten, darunter auch die Stringtheorie. Michio Kaku gilt nun als ausgesprochener Spezialist für dieses Gebiet, hat sie sogar teilweise mitbegründet. Deshalb interessierte mich seine Sicht der Dinge besonders. Auch seine Vita zeichnet ihn als beachtenswerten Wissenschaftler aus. Trotz des anspruchsvollen Titels ist das Buch im Umfang überschaubar geblieben, was mich hoffnungsvoll stimmte. Kernthema ist, ob sich die heute widersprechenden Theorien der großen Dinge, die Allgemeine Relativitätstheorie, und die der ganz kleinen Dinge im atomaren Bereich, die Quantenmechanik, leider widersprechen. Oder eben nicht zusammen bringen lassen. Die Stringtheorie soll das schaffen und ein Gesamtverständnis von atomaren Dingen bis zum Urknall erlauben. Obwohl es schon viele missglückte Versuche gegeben hat, diese Theorien in einer zusammen zu fassen. Am Ende des Buches musste ich mich dem Gebot in der journalistischen Ausbildung anschließen, die da lautet: Schuster, bleib' bei deinen Leisten. Theoretische Wissenschaftler sollten keine populärwissenschaftlichen Bücher schreiben, und Journalisten sollten sich aus der Physik heraus halten.

Eigentlich wollte ich Physik studieren, habe mich dann aber für die Informatik entschieden. Was ich oft bereut habe. Wenigstens ist das Interesse für Naturwissenschaften erhalten geblieben. Fabian Scheidler hatte in seinem Buch schon verschiedene physikalische Themen angeschnitten, darunter auch die Stringtheorie. Michio Kaku gilt nun als ausgesprochener Spezialist für dieses Gebiet, hat sie sogar teilweise mitbegründet. Deshalb interessierte mich seine Sicht der Dinge besonders. Auch seine Vita zeichnet ihn als beachtenswerten Wissenschaftler aus. Trotz des anspruchsvollen Titels ist das Buch im Umfang überschaubar geblieben, was mich hoffnungsvoll stimmte. Kernthema ist, ob sich die heute widersprechenden Theorien der großen Dinge, die Allgemeine Relativitätstheorie, und die der ganz kleinen Dinge im atomaren Bereich, die Quantenmechanik, leider widersprechen. Oder eben nicht zusammen bringen lassen. Die Stringtheorie soll das schaffen und ein Gesamtverständnis von atomaren Dingen bis zum Urknall erlauben. Obwohl es schon viele missglückte Versuche gegeben hat, diese Theorien in einer zusammen zu fassen. Am Ende des Buches musste ich mich dem Gebot in der journalistischen Ausbildung anschließen, die da lautet: Schuster, bleib' bei deinen Leisten. Theoretische Wissenschaftler sollten keine populärwissenschaftlichen Bücher schreiben, und Journalisten sollten sich aus der Physik heraus halten.

Joseph Henrich und einige Kolleginnen und Kollegen, die darüber forschten, wie sich verschiedene Kulturen selbst sehen und wie sie andere Kulturen sehen, kamen auf die Idee, sich kulturübergreifende Forschung dazu anzusehen. Bei genauerem Analysieren stellten sie erstaunliche Dinge fest. Erstens handelte es sich in den Studien um massiv verzerrte Stichproben, 96% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammten aus Nordeuropa, Nordamerika oder Australien. Zweitens deutete sich an, dass die psychologischen Unterschiede zwischen Bevölkerungen viel größer zu sein schienen, als die Fachliteratur erwarten ließ. Und wenn drittens kulturübergreifende Daten aus mehreren Populationen verfügbar waren, fanden sich die Stichproben der Westler typischerweise am extremen Ende der Verteilung. Mit anderen Worten, westliche Menschen waren psychologisch sonderbar. Doch das waren nicht die einzigen Fragen, mit denen Henrich zu tun hatte. Die anderen waren zum Beispiel, warum gerade die westlichen Kulturen, also Mittel- und Nordeuropa sowie die angloamerikanische Welt, wirtschaftlich so erfolgreich waren oder warum die industrielle Revolution gerade in Europa begann, und nicht irgendwo sonst. Diese Fragen sind durchaus faszinierend, so bestellte ich das Buch, wunderte mich schon etwas über den hohen Preis. Als dann der Buchhändler meines Vertrauens die gut sechs Zentimeter Buch auf den Tresen legte, stöhnte ich kurz auf. Es hat nur ein ähnlich dickes Buch in meinem Leben gegeben. Das war J. F. Coopers Roman »Lederstrumpf«, und auch das habe ich nicht durchgehalten. Dass ich dieses Mal standhaft blieb, liegt nicht nur an meinem fortgeschrittenen Alter, sondern auch am erhellenden Inhalt des Werkes. Wobei erhellend ausgesprochen untertrieben ist.

Joseph Henrich und einige Kolleginnen und Kollegen, die darüber forschten, wie sich verschiedene Kulturen selbst sehen und wie sie andere Kulturen sehen, kamen auf die Idee, sich kulturübergreifende Forschung dazu anzusehen. Bei genauerem Analysieren stellten sie erstaunliche Dinge fest. Erstens handelte es sich in den Studien um massiv verzerrte Stichproben, 96% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammten aus Nordeuropa, Nordamerika oder Australien. Zweitens deutete sich an, dass die psychologischen Unterschiede zwischen Bevölkerungen viel größer zu sein schienen, als die Fachliteratur erwarten ließ. Und wenn drittens kulturübergreifende Daten aus mehreren Populationen verfügbar waren, fanden sich die Stichproben der Westler typischerweise am extremen Ende der Verteilung. Mit anderen Worten, westliche Menschen waren psychologisch sonderbar. Doch das waren nicht die einzigen Fragen, mit denen Henrich zu tun hatte. Die anderen waren zum Beispiel, warum gerade die westlichen Kulturen, also Mittel- und Nordeuropa sowie die angloamerikanische Welt, wirtschaftlich so erfolgreich waren oder warum die industrielle Revolution gerade in Europa begann, und nicht irgendwo sonst. Diese Fragen sind durchaus faszinierend, so bestellte ich das Buch, wunderte mich schon etwas über den hohen Preis. Als dann der Buchhändler meines Vertrauens die gut sechs Zentimeter Buch auf den Tresen legte, stöhnte ich kurz auf. Es hat nur ein ähnlich dickes Buch in meinem Leben gegeben. Das war J. F. Coopers Roman »Lederstrumpf«, und auch das habe ich nicht durchgehalten. Dass ich dieses Mal standhaft blieb, liegt nicht nur an meinem fortgeschrittenen Alter, sondern auch am erhellenden Inhalt des Werkes. Wobei erhellend ausgesprochen untertrieben ist.

Die Länderberichte der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es schon zu vielen Ländern. Obwohl ich durch meine persönliche Geschichte mit diesem Land sehr verbunden bin und meine, bereits eine Menge darüber zu wissen, habe ich mir das Buch trotzdem vorgenommen. Und dann noch eine Menge mehr gelernt und verstanden. Eher als politisches Buch gedacht, widmet es sich vielen weiteren Themen, was das Land prägt und bestimmt. Von der Geschichte über politische und gesellschaftliche Aspekte, Kultur und Bildung, Sport und Humor bis hin zu Großbritanniens Verhältnis zum Kontinent und zur EU. Erstmals erschienen 2019, ist der Brexit nur eines von vielen Stichworten. Bestehend aus 29 Beiträgen verschiedener Autoren, zum Teil auch englischen in einer Übersetzung, führt es durch viele wirkliche oder angebliche britischen Eigenarten. Aus dem politischen Ansatz heraus nehmen dann Großbritanniens koloniale Vergangenheit, die Zeiten des Empires sowie die politische Ausprägung einen großen Raum ein. Wie zum Beispiel Premierminister der beiden großen Parteien auch Bildung und Gesellschaftsfürsorge geprägt haben. Die Unterschiede zwischen den vier Nationen, England, Schottland, Wales und Nordirland, von Schulen bis Wahlverfahren, spielen eine wesentliche Rolle, es wird der Nordirland-Konflikt im Detail betrachtet, welche Wirkung und Konsequenz die schon lange stattfindende Migration, aus dem Empire und aus der EU, für das Innenverhältnis hatten. Kein triviales Buch.

Die Länderberichte der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es schon zu vielen Ländern. Obwohl ich durch meine persönliche Geschichte mit diesem Land sehr verbunden bin und meine, bereits eine Menge darüber zu wissen, habe ich mir das Buch trotzdem vorgenommen. Und dann noch eine Menge mehr gelernt und verstanden. Eher als politisches Buch gedacht, widmet es sich vielen weiteren Themen, was das Land prägt und bestimmt. Von der Geschichte über politische und gesellschaftliche Aspekte, Kultur und Bildung, Sport und Humor bis hin zu Großbritanniens Verhältnis zum Kontinent und zur EU. Erstmals erschienen 2019, ist der Brexit nur eines von vielen Stichworten. Bestehend aus 29 Beiträgen verschiedener Autoren, zum Teil auch englischen in einer Übersetzung, führt es durch viele wirkliche oder angebliche britischen Eigenarten. Aus dem politischen Ansatz heraus nehmen dann Großbritanniens koloniale Vergangenheit, die Zeiten des Empires sowie die politische Ausprägung einen großen Raum ein. Wie zum Beispiel Premierminister der beiden großen Parteien auch Bildung und Gesellschaftsfürsorge geprägt haben. Die Unterschiede zwischen den vier Nationen, England, Schottland, Wales und Nordirland, von Schulen bis Wahlverfahren, spielen eine wesentliche Rolle, es wird der Nordirland-Konflikt im Detail betrachtet, welche Wirkung und Konsequenz die schon lange stattfindende Migration, aus dem Empire und aus der EU, für das Innenverhältnis hatten. Kein triviales Buch.

Es hat etwas nachgelassen, doch vom Tisch ist das Thema immer noch nicht wirklich. Was soll das sein, was aus politisch rechten bis rechtsextremen Zirkeln immer wieder als deutsche Identität beschworen wird. Auf welch tönernen Füßen das Gewäsch steht, wird schon beim Einwand klar, ob man über Ostfriesen oder Oberbayern, über Sachsen oder Saarländer redet. Was ist mit dem Schreiber dieser Zeilen, der dort drüben seit seiner Jugend nach wenigen Wochen Aufenthalt seine deutsche gegen eine irgendwie englische Identität tauscht, Englisch spricht, englische Nationalgerichte liebt, nie auf der falschen Straßenseite fährt, im Supermarkt keinem im Wege steht und auf jedem Parkplatz Smalltalk pflegt? Noch ausgeprägter sind diese Fragen für Hamed Abdel-Samad, der sich ursprünglich als Araber, Ägypter oder Palästinenser fühlte, je nach aktuellem Standort. Dann über Zwischenstationen nach Deutschland kam und hier blieb. Doch noch immer beschäftigt ihn die Frage, was seine Identität ist. Weder kann er seine arabische Identität leugnen, noch inzwischen seinen inneren Anteil als Deutscher. Will er auch nicht. Abdel-Samad zeigt an seinem eigenen Beispiel sehr deutlich, dass Identität ein Konstrukt ist. Das ist der eine Teil des Buches. Der andere ist seine Sicht auf dieses Deutschland, was es prägt, geschichtlich, gesellschaftlich wie politisch. Dieses Deutschland, das es erst seit 1871 gibt, das noch immer trotz der Geschehen in 1990 keine gewachsene Nation ist wie Großbritannien oder Frankreich. Trotz des dummen Geredes von Alexander Gauland über tausendjährige Geschichte und Vogelschiss. Es gäbe keinen Anlass für Zweifel, so Abdel-Samad, dass dieses Deutschland der beste Staat sei, der je auf diesem Boden existiert hat. Es ist für ihn unverständlich, warum eine nicht unbedeutende Zahl von Menschen hier mit diesem Staat hadert, ja einige wenige ihn sogar beseitigen möchten. Vielleicht braucht es gerade den unverblümten Blick eines "Zugewanderten", um wieder ein klares Bild dieser Nation zu bekommen.

Es hat etwas nachgelassen, doch vom Tisch ist das Thema immer noch nicht wirklich. Was soll das sein, was aus politisch rechten bis rechtsextremen Zirkeln immer wieder als deutsche Identität beschworen wird. Auf welch tönernen Füßen das Gewäsch steht, wird schon beim Einwand klar, ob man über Ostfriesen oder Oberbayern, über Sachsen oder Saarländer redet. Was ist mit dem Schreiber dieser Zeilen, der dort drüben seit seiner Jugend nach wenigen Wochen Aufenthalt seine deutsche gegen eine irgendwie englische Identität tauscht, Englisch spricht, englische Nationalgerichte liebt, nie auf der falschen Straßenseite fährt, im Supermarkt keinem im Wege steht und auf jedem Parkplatz Smalltalk pflegt? Noch ausgeprägter sind diese Fragen für Hamed Abdel-Samad, der sich ursprünglich als Araber, Ägypter oder Palästinenser fühlte, je nach aktuellem Standort. Dann über Zwischenstationen nach Deutschland kam und hier blieb. Doch noch immer beschäftigt ihn die Frage, was seine Identität ist. Weder kann er seine arabische Identität leugnen, noch inzwischen seinen inneren Anteil als Deutscher. Will er auch nicht. Abdel-Samad zeigt an seinem eigenen Beispiel sehr deutlich, dass Identität ein Konstrukt ist. Das ist der eine Teil des Buches. Der andere ist seine Sicht auf dieses Deutschland, was es prägt, geschichtlich, gesellschaftlich wie politisch. Dieses Deutschland, das es erst seit 1871 gibt, das noch immer trotz der Geschehen in 1990 keine gewachsene Nation ist wie Großbritannien oder Frankreich. Trotz des dummen Geredes von Alexander Gauland über tausendjährige Geschichte und Vogelschiss. Es gäbe keinen Anlass für Zweifel, so Abdel-Samad, dass dieses Deutschland der beste Staat sei, der je auf diesem Boden existiert hat. Es ist für ihn unverständlich, warum eine nicht unbedeutende Zahl von Menschen hier mit diesem Staat hadert, ja einige wenige ihn sogar beseitigen möchten. Vielleicht braucht es gerade den unverblümten Blick eines "Zugewanderten", um wieder ein klares Bild dieser Nation zu bekommen.

Schon im Altertum fragten sich die Philosophen, woraus die Stoffe und letztlich wir selbst bestehen. Die Antworten waren damals recht unbefriedigend. Konkreter wurde es vor ca. 400 Jahren, als sich die Naturwissenschaften nach unserem heutigen Verständnis entwickelten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden Theorien, dass Materie aus ganz kleinen Teilen besteht, den Atomen. Damit begann ein Welterklärungsprogramm, wurde eine mechanistische Sicht der Welt geschaffen, in der alle Vorgänge durch mechanische Wirkungen erklärt wurden. Nicht zufällig war das in der Zeit, als auch das entstand, was wir heute neokapitalistische Wirtschaft nennen. Gerade die Physik sollte sich als die große Erkenntnismaschine entpuppen, aus der Wissenschaften, Forschung und Wirtschaft ihre Vorteile zogen. Zweifel an dieser Sicht der Welt gab es früh, besonders, aber nicht nur aus der Philosophie. Ob das ganze Universum nicht viel komplexer sei als ein paar winzige Kügelchen, die umeinander kreisen, in der alle Zusammenhänge aus Regeln besteht, die dem Wenn-Dann-Immer-Prinzip folgen. Eine erste Macke bekam diese Sicht auf die Welt und die Natur durch die Theorien von Albert Einstein, dass Zeit nichts Unveränderliches ist, wodurch die Schwerkraft entsteht, die Äquivalenz von Energie und Masse. Ganz übel wurde es dann mit der Quantenphysik, die letztlich das Atommodell, das heute noch an allen Schulen gelehrt wird, völlig in Frage stellt. Die Vorstellung, dass Materie aus Feldern, ihrer Wechselwirkung und ihren Beziehungen entsteht, ist fast allen Menschen noch heute fremd. Wenn wir aber längst wissen, dass die mechanistische Erklärung der Welt, und des Lebens, ganz anders ist als gedacht, warum hängen wir dann immer noch an diesem Bild? Die Antwort liegt nicht zuletzt darin, dass es für die Politik und die Wirtschaft von großem Vorteil ist. Deshalb möchte Fabian Scheidler mit diesem Naturbild aufräumen.

Schon im Altertum fragten sich die Philosophen, woraus die Stoffe und letztlich wir selbst bestehen. Die Antworten waren damals recht unbefriedigend. Konkreter wurde es vor ca. 400 Jahren, als sich die Naturwissenschaften nach unserem heutigen Verständnis entwickelten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden Theorien, dass Materie aus ganz kleinen Teilen besteht, den Atomen. Damit begann ein Welterklärungsprogramm, wurde eine mechanistische Sicht der Welt geschaffen, in der alle Vorgänge durch mechanische Wirkungen erklärt wurden. Nicht zufällig war das in der Zeit, als auch das entstand, was wir heute neokapitalistische Wirtschaft nennen. Gerade die Physik sollte sich als die große Erkenntnismaschine entpuppen, aus der Wissenschaften, Forschung und Wirtschaft ihre Vorteile zogen. Zweifel an dieser Sicht der Welt gab es früh, besonders, aber nicht nur aus der Philosophie. Ob das ganze Universum nicht viel komplexer sei als ein paar winzige Kügelchen, die umeinander kreisen, in der alle Zusammenhänge aus Regeln besteht, die dem Wenn-Dann-Immer-Prinzip folgen. Eine erste Macke bekam diese Sicht auf die Welt und die Natur durch die Theorien von Albert Einstein, dass Zeit nichts Unveränderliches ist, wodurch die Schwerkraft entsteht, die Äquivalenz von Energie und Masse. Ganz übel wurde es dann mit der Quantenphysik, die letztlich das Atommodell, das heute noch an allen Schulen gelehrt wird, völlig in Frage stellt. Die Vorstellung, dass Materie aus Feldern, ihrer Wechselwirkung und ihren Beziehungen entsteht, ist fast allen Menschen noch heute fremd. Wenn wir aber längst wissen, dass die mechanistische Erklärung der Welt, und des Lebens, ganz anders ist als gedacht, warum hängen wir dann immer noch an diesem Bild? Die Antwort liegt nicht zuletzt darin, dass es für die Politik und die Wirtschaft von großem Vorteil ist. Deshalb möchte Fabian Scheidler mit diesem Naturbild aufräumen.

Ein erstes Problem bei dem Begriff Rassismus ist schon seine Definition. Ist Rassismus nur das Einteilen von Menschen in niederwertige und höherwertige Gruppen? Woher stammt überhaupt der Begriff der Rassen auf den Menschen bezogen? Bei Hunden oder Pferden bleibt der Begriff gängig, ein Zwergschnauzer und eine Dogge unterscheiden sich offenbar erheblich. Aber ein Schnauzer ist auch nicht besser oder schlechter als eine Dogge. Wohingegen die genetischen Unterschiede zwischen einem Dänen und einem Italiener größer sein können als zwischen einem Polen und einem Afroamerikaner. Stichwort epigenetische Einflüsse. Doch es geht eben nicht um solche Fragen, deren Antworten heute weitgehend beantwortet sind. Es geht stattdessen um eine historische Sicht, wann Rassismus überhaupt entstanden ist, woran er sich festmachen lässt und wie seine gesellschaftliche und politische Deutung verläuft. So wird klar, dass Christian Geulen eine historische Sicht auf dieses Phänomen als Thema dieses Buches hat. Mit Geulens beruflichem Hintergrund kommt dabei nicht eine populärwissenschaftliche Schrift heraus, die man mal so eben durchliest, sondern ein schon komplexes und vielschichtiges Werk. Geschichte des Rassismus ist, nicht vom Seitenumfang her, jedoch in Inhalt und Darstellung, ein anspruchsvolles Buch. Mit Ecken und Kanten, steuert in dieser Thematik zugleich viele Details und Hintergrundinformationen bei. Zusammengefasst: Nicht ganz einfach zu lesen, aber die Mühe schon wert.

Ein erstes Problem bei dem Begriff Rassismus ist schon seine Definition. Ist Rassismus nur das Einteilen von Menschen in niederwertige und höherwertige Gruppen? Woher stammt überhaupt der Begriff der Rassen auf den Menschen bezogen? Bei Hunden oder Pferden bleibt der Begriff gängig, ein Zwergschnauzer und eine Dogge unterscheiden sich offenbar erheblich. Aber ein Schnauzer ist auch nicht besser oder schlechter als eine Dogge. Wohingegen die genetischen Unterschiede zwischen einem Dänen und einem Italiener größer sein können als zwischen einem Polen und einem Afroamerikaner. Stichwort epigenetische Einflüsse. Doch es geht eben nicht um solche Fragen, deren Antworten heute weitgehend beantwortet sind. Es geht stattdessen um eine historische Sicht, wann Rassismus überhaupt entstanden ist, woran er sich festmachen lässt und wie seine gesellschaftliche und politische Deutung verläuft. So wird klar, dass Christian Geulen eine historische Sicht auf dieses Phänomen als Thema dieses Buches hat. Mit Geulens beruflichem Hintergrund kommt dabei nicht eine populärwissenschaftliche Schrift heraus, die man mal so eben durchliest, sondern ein schon komplexes und vielschichtiges Werk. Geschichte des Rassismus ist, nicht vom Seitenumfang her, jedoch in Inhalt und Darstellung, ein anspruchsvolles Buch. Mit Ecken und Kanten, steuert in dieser Thematik zugleich viele Details und Hintergrundinformationen bei. Zusammengefasst: Nicht ganz einfach zu lesen, aber die Mühe schon wert.

Lange Zeit haben wir an den Fortschritt geglaubt. Dieser Fortschritt liegt in den Städten, im Urbanen, wohin es weltweit immer mehr Menschen zieht. Stadt steht für Kultur und Konsum, für Abwechslung und Anregung. Das Dorf dagegen gilt als langweilig, beschränkt und rückständig. Diese Stereotypen stimmen schon lange nicht mehr, hier auf den Feldern fahren moderne Trecker selbstständig, GPS-gesteuert, der Bauer sitzt zuhause am Rechner und pflegt seine Statistiken über Futterzuteilung und macht Videokonferenz, vor meiner Haustür in dieser 2.300 Seelen-Gemeinde im Paderborner Land liegt Glasfaser. Aber das ist es nicht genau, worauf Ernst Paul Dörfler hinaus will. Die Stadt steht auch für Enge und Verdichtung, erzwungene Nähe, Dreck, Lärm und Luftverschmutzung. Acht von zehn Kindern in der Stadt halten das Bild einer Gans für das einer Ente. Dörfler, nomen est omen, ist auf einem kleinen Dorf in der früheren DDR aufgewachsen. Seine Eltern hatten einen kleinen Hof, er wuchs noch in den Wäldern und Feldern zwischen den Höfen auf, war den weiten Blick in die Landschaft gewohnt. Aber auch den Schulweg zehn Kilometer zum nächsten Gymnasium, im Sommer wie im tiefsten Winter. Zum Studium trieb es ihn in die Großstadt, wo er es nicht lange aushielt und auf das ach so öde Land zurück kehrte. Sein Buch ist ein Plädoyer für das Leben auf dem Land, in Kontakt mit der Natur und abseits des Zwangs zum Konsum.

Lange Zeit haben wir an den Fortschritt geglaubt. Dieser Fortschritt liegt in den Städten, im Urbanen, wohin es weltweit immer mehr Menschen zieht. Stadt steht für Kultur und Konsum, für Abwechslung und Anregung. Das Dorf dagegen gilt als langweilig, beschränkt und rückständig. Diese Stereotypen stimmen schon lange nicht mehr, hier auf den Feldern fahren moderne Trecker selbstständig, GPS-gesteuert, der Bauer sitzt zuhause am Rechner und pflegt seine Statistiken über Futterzuteilung und macht Videokonferenz, vor meiner Haustür in dieser 2.300 Seelen-Gemeinde im Paderborner Land liegt Glasfaser. Aber das ist es nicht genau, worauf Ernst Paul Dörfler hinaus will. Die Stadt steht auch für Enge und Verdichtung, erzwungene Nähe, Dreck, Lärm und Luftverschmutzung. Acht von zehn Kindern in der Stadt halten das Bild einer Gans für das einer Ente. Dörfler, nomen est omen, ist auf einem kleinen Dorf in der früheren DDR aufgewachsen. Seine Eltern hatten einen kleinen Hof, er wuchs noch in den Wäldern und Feldern zwischen den Höfen auf, war den weiten Blick in die Landschaft gewohnt. Aber auch den Schulweg zehn Kilometer zum nächsten Gymnasium, im Sommer wie im tiefsten Winter. Zum Studium trieb es ihn in die Großstadt, wo er es nicht lange aushielt und auf das ach so öde Land zurück kehrte. Sein Buch ist ein Plädoyer für das Leben auf dem Land, in Kontakt mit der Natur und abseits des Zwangs zum Konsum.

Noch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung. Obwohl man denkt, dass die Zahl dieser Bücher inzwischen kaum noch zu überschauen ist, habe ich mich auch wegen des schmalen Formats daran gewagt. Stimmt, es geht wieder um die Schwierigkeit, im wiedervereinigten Deutschland zu einer inneren Einheit zu kommen. Über die Ressentiments, über Demokratieverdrossenheit und all das, was in der Wiedervereinigung schlecht gelaufen ist. Während sich viele andere Bücher auf die wirtschaftlichen und politischen Aspekte fokussieren, widmen sich Böick und Lorke jedoch mehr den gesellschaftlichen, kulturellen und mentalen Verläufen seit 1989. Damit kommen sie zu aktuellen Fragen, über deren Relevanz bis ins Jahr 2022 man sich wundern muss. Woher stammt die immer noch weit verbreitete Wut, Enttäuschung und gefühlte Entwürdigung in den neuen Bundesländern, die bis in demokratiefeindliche Randbereiche führt? Es seien eben nicht nur die niedrigeren Löhne und Renten, die verlorenen Arbeitsplätze und abgebrochenen Lebensgeschichten allein, schreiben die Autoren. Es sei halt von Anfang an verbockt gewesen, durch falsche Versprechungen, schädlichen Pragmatismus und, leider eben auch, durch die besserwisserische und arrogante Art und Weise der Westdeutschen verursacht. Auch das nichts wirklich Neues, doch das Buch schafft eine ganz konzentrierte Auseinandersetzung, ohne sich in endlose Analysen und Statistiken zu verlieren. Deshalb lohnt es, sich die gerade mal 120 Seiten anzutun.

Noch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung. Obwohl man denkt, dass die Zahl dieser Bücher inzwischen kaum noch zu überschauen ist, habe ich mich auch wegen des schmalen Formats daran gewagt. Stimmt, es geht wieder um die Schwierigkeit, im wiedervereinigten Deutschland zu einer inneren Einheit zu kommen. Über die Ressentiments, über Demokratieverdrossenheit und all das, was in der Wiedervereinigung schlecht gelaufen ist. Während sich viele andere Bücher auf die wirtschaftlichen und politischen Aspekte fokussieren, widmen sich Böick und Lorke jedoch mehr den gesellschaftlichen, kulturellen und mentalen Verläufen seit 1989. Damit kommen sie zu aktuellen Fragen, über deren Relevanz bis ins Jahr 2022 man sich wundern muss. Woher stammt die immer noch weit verbreitete Wut, Enttäuschung und gefühlte Entwürdigung in den neuen Bundesländern, die bis in demokratiefeindliche Randbereiche führt? Es seien eben nicht nur die niedrigeren Löhne und Renten, die verlorenen Arbeitsplätze und abgebrochenen Lebensgeschichten allein, schreiben die Autoren. Es sei halt von Anfang an verbockt gewesen, durch falsche Versprechungen, schädlichen Pragmatismus und, leider eben auch, durch die besserwisserische und arrogante Art und Weise der Westdeutschen verursacht. Auch das nichts wirklich Neues, doch das Buch schafft eine ganz konzentrierte Auseinandersetzung, ohne sich in endlose Analysen und Statistiken zu verlieren. Deshalb lohnt es, sich die gerade mal 120 Seiten anzutun.

Braucht es noch ein Buch über die deutsche Einheit oder ist schon genug darüber geschrieben worden? Tatsächlich geht das Buch von Detlev Brunner und Günther Heydemann die Sache etwas anders an als andere Bücher. Der erste Teil des Buches behandelt die Geschehnisse rund um die Wiedervereinigung anhand von Zahlen, Umfragen und historischen Analysen. Ziemlich harte Fakten für Liebhaber harter Statistiken. Es geht um demografische Entwicklung und Migration, wirtschaftliche und soziale Folgen, Ablauf und Konsequenzen des Transformationsprozesses. Aber auch um Mentalitäten, Einstellungen und kulturelle Trends. Was zuerst wie stumpfes und langweiliges Zahlenmaterial klingt, zeigt jedoch in vielen Details, wie diese Transformation von DDR zu neuen Bundesländern tatsächlich abgelaufen ist. Die Rolle und das Versagen der Treuhand bekommen breiten Raum, wie die Menschen in Ostdeutschland die Transformation erlebt haben. So wundert es im Nachhinein eher weniger, wie viele Menschen 1990 und in den Jahren danach enttäuscht wurden, als Führungspositionen, Verwaltung bis in die Gerichte fest in westlicher Hand gerieten. Ein nächster Teil des Buches subsummiert dazu die weiteren Entwicklungen dieser Zeit, von der digitalen Revolution und Kommunikation bis zum Umbau der Wissenschaft und Lehre im Osten der Republik. Den Abschluss bildet eine historische Zusammenfassung, wie es nach der Einheit weiter ging, die Krisen und Kriege, die gesamtdeutsche Außen- und Sicherheitspolitik, der neue aufkommende Rechtsradikalismus, die Entwicklung der Europäischen Union. In dieser Gesamtheit ein tatsächlich neues Buch über ein inzwischen beinahe altes Thema. Wäre da nicht die Gegenwart.

Braucht es noch ein Buch über die deutsche Einheit oder ist schon genug darüber geschrieben worden? Tatsächlich geht das Buch von Detlev Brunner und Günther Heydemann die Sache etwas anders an als andere Bücher. Der erste Teil des Buches behandelt die Geschehnisse rund um die Wiedervereinigung anhand von Zahlen, Umfragen und historischen Analysen. Ziemlich harte Fakten für Liebhaber harter Statistiken. Es geht um demografische Entwicklung und Migration, wirtschaftliche und soziale Folgen, Ablauf und Konsequenzen des Transformationsprozesses. Aber auch um Mentalitäten, Einstellungen und kulturelle Trends. Was zuerst wie stumpfes und langweiliges Zahlenmaterial klingt, zeigt jedoch in vielen Details, wie diese Transformation von DDR zu neuen Bundesländern tatsächlich abgelaufen ist. Die Rolle und das Versagen der Treuhand bekommen breiten Raum, wie die Menschen in Ostdeutschland die Transformation erlebt haben. So wundert es im Nachhinein eher weniger, wie viele Menschen 1990 und in den Jahren danach enttäuscht wurden, als Führungspositionen, Verwaltung bis in die Gerichte fest in westlicher Hand gerieten. Ein nächster Teil des Buches subsummiert dazu die weiteren Entwicklungen dieser Zeit, von der digitalen Revolution und Kommunikation bis zum Umbau der Wissenschaft und Lehre im Osten der Republik. Den Abschluss bildet eine historische Zusammenfassung, wie es nach der Einheit weiter ging, die Krisen und Kriege, die gesamtdeutsche Außen- und Sicherheitspolitik, der neue aufkommende Rechtsradikalismus, die Entwicklung der Europäischen Union. In dieser Gesamtheit ein tatsächlich neues Buch über ein inzwischen beinahe altes Thema. Wäre da nicht die Gegenwart.

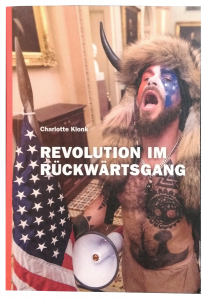

Was war das denn nun, am 6. Januar 2020 im Capitol in Washington. War es ein Putsch, war es eine Revolution, war es ein Sturm oder war es schlicht Terrorismus? Charlotte Klonk analysiert aus den Bildern heraus die Vorgänge, die zum Überfall auf das Parlament der USA führten. Damit kommt sie zu einer anderen Sichtweise auf das Geschehnis, sie deutet Motivationen und Emotionen aus der eher geschichtlichen Sicht. Viele Begriffe für diesen Tag jedoch, so Klonk, verfehlen das eigentlich Gefährliche an diesem Ereignis. Den Angriff auf die Volkssouveränität, der im Namen eines souveränen Volkes ausgeführt wurde. Eher Retrovolution als Revolution, eher Aufstand der weißen Männer, die in die Vergangenheit zurück möchten, als Volksbewegung.

Was war das denn nun, am 6. Januar 2020 im Capitol in Washington. War es ein Putsch, war es eine Revolution, war es ein Sturm oder war es schlicht Terrorismus? Charlotte Klonk analysiert aus den Bildern heraus die Vorgänge, die zum Überfall auf das Parlament der USA führten. Damit kommt sie zu einer anderen Sichtweise auf das Geschehnis, sie deutet Motivationen und Emotionen aus der eher geschichtlichen Sicht. Viele Begriffe für diesen Tag jedoch, so Klonk, verfehlen das eigentlich Gefährliche an diesem Ereignis. Den Angriff auf die Volkssouveränität, der im Namen eines souveränen Volkes ausgeführt wurde. Eher Retrovolution als Revolution, eher Aufstand der weißen Männer, die in die Vergangenheit zurück möchten, als Volksbewegung.

Sie liegt damit nicht verkehrt, beriefen sich doch die Angreifer auf die amerikanische Verfassung, auf den Geist der Gründerväter und das, was die amerikanische Verfassung dem Volke garantiert. Oder angeblich garantiert. Denn ihre Interpretation der amerikanischen Verfassung ist genau so hanebüchen wie das Verständnis des Waffentragens in den USA. Das soll die Möglichkeit bieten, Haus, Hof und Person vor Verbrechen zu schützen, aber nicht dazu dienen, eine missliebige Regierung auszuschalten. So kommt Klonk zu dem Schluss, dass hier nicht "das Volk" am Werk war, sondern eine abstruse Mischung aus Esoterikern, QAnon-Anhängern und Verschwörungsgläubigen. Das Titelbild mit dem QAnon-Schamanen macht die Situation sehr klar. Das alles hätte man jedoch auch in der New York Times oder im Spiegel nachlesen können. Ob es dazu ein Büchlein im Reklam-Format mit gerade mal 60 Seiten und einem Preis von 12 Euro gebraucht hat, erscheint mir doch eher fraglich.

Das Buch über den Sound des Jahrhunderts hat mich doch sehr lange beschäftigt, bis ich zu diesem Buch kam. Noch etwas befeuert von einer Sendung mit Bernd Stegemann in WDR 5. Nun ist Stegemann nicht gerade ein Zeitgenosse, den man politisch so einfach verorten könnte. Gilt als linksliberal, scheut aber auch nicht vor Kritik am linken Spektrum zurück. Dazu ist er weder Philosoph noch Soziologe oder Psychologe. Sondern in der Hauptsache Dramaturg. So bewegt sich "Die Öffentlichkeit und ihre Feinde" eher auf der Ebene eines frei flottierenden Essays, als es wissenschaftliche Betrachtung oder Analyse ist, geschweige denn Sachinformation. Es beginnt mit der Frage, was denn Öffentlichkeit überhaupt ist. Geht man in die Siebziger oder Achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurück, war Öffentlichkeit im Wesentlichen das, was von Medien wie Zeitungen und Rundfunk verbreitet wurde. Mit den technologischen Veränderungen im 21. Jahrhundert hat sich der Begriff Öffentlichkeit gewandelt, Sender und Empfänger sind nicht mehr klar unterscheidbar. Dafür ist Öffentlichkeit nun geprägt von Auseinandersetzungen, Streit und Beschimpfungen, bis hin zu Beleidigungen, Hass und Hetze. Diese Entwicklungen nur den Sozialen Medien in die Schuhe zu schieben, greift jedoch zu kurz. Die zunehmende Spaltung der Öffentlichkeit, die Betonung von Identitätsfragen und Gruppenzuordnungen hat, so Stegemann, seine Wurzeln zuerst an anderer Stelle. Und zeigt sie noch woanders, nämlich in den Veränderungen der Gesellschaft in neue Schichten. Denn der eigentliche Verantwortliche sei der Neoliberalismus. Als schleichendes Gift mit weitreichenden Folgen.

Das Buch über den Sound des Jahrhunderts hat mich doch sehr lange beschäftigt, bis ich zu diesem Buch kam. Noch etwas befeuert von einer Sendung mit Bernd Stegemann in WDR 5. Nun ist Stegemann nicht gerade ein Zeitgenosse, den man politisch so einfach verorten könnte. Gilt als linksliberal, scheut aber auch nicht vor Kritik am linken Spektrum zurück. Dazu ist er weder Philosoph noch Soziologe oder Psychologe. Sondern in der Hauptsache Dramaturg. So bewegt sich "Die Öffentlichkeit und ihre Feinde" eher auf der Ebene eines frei flottierenden Essays, als es wissenschaftliche Betrachtung oder Analyse ist, geschweige denn Sachinformation. Es beginnt mit der Frage, was denn Öffentlichkeit überhaupt ist. Geht man in die Siebziger oder Achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurück, war Öffentlichkeit im Wesentlichen das, was von Medien wie Zeitungen und Rundfunk verbreitet wurde. Mit den technologischen Veränderungen im 21. Jahrhundert hat sich der Begriff Öffentlichkeit gewandelt, Sender und Empfänger sind nicht mehr klar unterscheidbar. Dafür ist Öffentlichkeit nun geprägt von Auseinandersetzungen, Streit und Beschimpfungen, bis hin zu Beleidigungen, Hass und Hetze. Diese Entwicklungen nur den Sozialen Medien in die Schuhe zu schieben, greift jedoch zu kurz. Die zunehmende Spaltung der Öffentlichkeit, die Betonung von Identitätsfragen und Gruppenzuordnungen hat, so Stegemann, seine Wurzeln zuerst an anderer Stelle. Und zeigt sie noch woanders, nämlich in den Veränderungen der Gesellschaft in neue Schichten. Denn der eigentliche Verantwortliche sei der Neoliberalismus. Als schleichendes Gift mit weitreichenden Folgen.

Mal keine Philosophie, keine Politik, nicht einmal Soziologie. Ein dickes, schweres Buch über Klänge, Geräusche, Lärm und Musik. Von der Entwicklung der akustischen Umgebung in den Städten während der industriellen Entwicklung, über die Anfänge der Tonaufzeichnung, die Elektrifizierung des Klangs bis in die Gegenwart mit ihrer Kakophonie aus Klingeltönen und die Klangwelten des digitalen Zeitalters. Gegliedert in sechs Kapitel, beginnend 1889 eben bis heute. Es geht nicht nur um Musik, sondern um das Hören und Wahrnehmen, Sound in der Politik und wie sie sich in den verschiedenen Gesellschaftsformen darstellt. Es geht um Grammophon, um Radio, um Propaganda, um alles, was mit unserer akustischen Welt zusammenhängt. Am Rande dann auch um Musik, um Filmmusik, Punk, patriotischen Rock und ein bisschen darum, wie Klänge, besser Sounds, sogar politische Veränderungen begleitet haben. Von der Musik als Funktion und als Emotion.

Mal keine Philosophie, keine Politik, nicht einmal Soziologie. Ein dickes, schweres Buch über Klänge, Geräusche, Lärm und Musik. Von der Entwicklung der akustischen Umgebung in den Städten während der industriellen Entwicklung, über die Anfänge der Tonaufzeichnung, die Elektrifizierung des Klangs bis in die Gegenwart mit ihrer Kakophonie aus Klingeltönen und die Klangwelten des digitalen Zeitalters. Gegliedert in sechs Kapitel, beginnend 1889 eben bis heute. Es geht nicht nur um Musik, sondern um das Hören und Wahrnehmen, Sound in der Politik und wie sie sich in den verschiedenen Gesellschaftsformen darstellt. Es geht um Grammophon, um Radio, um Propaganda, um alles, was mit unserer akustischen Welt zusammenhängt. Am Rande dann auch um Musik, um Filmmusik, Punk, patriotischen Rock und ein bisschen darum, wie Klänge, besser Sounds, sogar politische Veränderungen begleitet haben. Von der Musik als Funktion und als Emotion.

Begleitet werden die 100 Beiträge unterschiedlichster Autoren vieler Wissensbereiche von einer DVD mit mehr als 80 akustischen Dokumenten, die von historischen Klängen bis zu politischen Reden und einfach Geräuschen die Texte ergänzen. Ein Brecher von Buch mit vielen Bildern und Illustrationen. Für ein Buch dieses Umfangs und dieser Tiefe zu einem unfassbar fairen Preis bei der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de). Für alle an der Akustik technisch, kulturell und historisch Interessierten eine tolle Lektüre, die einen lange beschäftigt.

Der Klappentext:

Geräusche, Töne, Stimmen 1889 bis heute

Wie klingt eigentlich Geschichte? Das zwanzigste Jahrhundert erlebte akustische Zäsuren wie keine Zeit zuvor. Was war der charakteristische Sound der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen? Welche Kraft hatten bestimmte Schallereignisse? Wie ist das Verhältnis von Sound und Macht? Wie sehr präg(t)en akustische Welt und Hörsinn den menschlichen Alltag und das historische Geschehen? Schriftliche und bildliche Quellen werden schon lange untersucht, aber in diesem Dossier stehen Geräusche, Töne und Stimmen im Fokus. Die interdisziplinär ausgelegten Beiträge erhellen die sozialen, kulturellen, politischen, wirtschaftlichen oder geschlechterspezifischen Aspekte einzelner Klanggeschichten.

Schon einmal hatte ich mich als Wossi geoutet. War in den frühen Achtzigern öfter in Ost-Berlin, 1991 in Eilsleben, 1992 zu ersten Mal in Potsdam. Mindestens ein Dutzend Mal in Tharandt, auch in Dresden, Meißen, Leipzig, an der Müritz und in Kühlungsborn, in Chemnitz und Zwickau. Habe 2010 den Malerweg 'gemacht'. Bad Schandau mochte ich sehr, überhaupt das Elbsandsteingebirge, bis es mir die Braunhemden und Träger von AfD-Einkaufsbeuteln verleidet haben. Zuletzt im September 2021 in Affalter, Lößnitz, Oelsnitz und vielen anderen Orten im Erzgebirge. Mich hat dieser Teil Deutschlands immer fasziniert, obwohl er mir zu Anfang so fremd war wie Nairobi. Deshalb interessieren mich noch immer Bücher über die ehemalige DDR besonders. In der Hoffnung, irgendwann den Osten zu verstehen, seine Andersartigkeit im Vergleich zum Westen zu begreifen. Dieses Buch hat mir da eine Menge weiter geholfen. Es ist kein lineares Lesebuch, es ist eine Sammlung von Reportagen, Essays, Geschichten und Texten der "ZEIT im Osten". Hat den Vorteil, dass man sich vorarbeiten kann, Text um Text, Thema um Thema. Aber es sind nicht nur Beiträge der Zeitung, es sind auch Bilder, Fotos, Grafiken, die Atmosphäre und Anschaulichkeit mitbringen. Aus den Siebzigern bis heute, das Verbliebene und das Gewesene. Von allen Büchern über die ehemalige DDR war keines so umfassend, so allumfassend vom ganz Privaten bis zum Politischen. Wenn auch im Umfang passend, fast DIN A4-Größe, fast 500 Seiten. Hardcover. Dann noch der Knaller: Preis 7,-- Euro. Plus Versandkosten. Der BPB sei Dank.

Schon einmal hatte ich mich als Wossi geoutet. War in den frühen Achtzigern öfter in Ost-Berlin, 1991 in Eilsleben, 1992 zu ersten Mal in Potsdam. Mindestens ein Dutzend Mal in Tharandt, auch in Dresden, Meißen, Leipzig, an der Müritz und in Kühlungsborn, in Chemnitz und Zwickau. Habe 2010 den Malerweg 'gemacht'. Bad Schandau mochte ich sehr, überhaupt das Elbsandsteingebirge, bis es mir die Braunhemden und Träger von AfD-Einkaufsbeuteln verleidet haben. Zuletzt im September 2021 in Affalter, Lößnitz, Oelsnitz und vielen anderen Orten im Erzgebirge. Mich hat dieser Teil Deutschlands immer fasziniert, obwohl er mir zu Anfang so fremd war wie Nairobi. Deshalb interessieren mich noch immer Bücher über die ehemalige DDR besonders. In der Hoffnung, irgendwann den Osten zu verstehen, seine Andersartigkeit im Vergleich zum Westen zu begreifen. Dieses Buch hat mir da eine Menge weiter geholfen. Es ist kein lineares Lesebuch, es ist eine Sammlung von Reportagen, Essays, Geschichten und Texten der "ZEIT im Osten". Hat den Vorteil, dass man sich vorarbeiten kann, Text um Text, Thema um Thema. Aber es sind nicht nur Beiträge der Zeitung, es sind auch Bilder, Fotos, Grafiken, die Atmosphäre und Anschaulichkeit mitbringen. Aus den Siebzigern bis heute, das Verbliebene und das Gewesene. Von allen Büchern über die ehemalige DDR war keines so umfassend, so allumfassend vom ganz Privaten bis zum Politischen. Wenn auch im Umfang passend, fast DIN A4-Größe, fast 500 Seiten. Hardcover. Dann noch der Knaller: Preis 7,-- Euro. Plus Versandkosten. Der BPB sei Dank.

Ein Resteverkauf beim Fontis-Verlag, wo auch ein gewisser Uwe Schulz publiziert, animierte mich zur Bestellung zweier Bücher eben dieses Autors. Nachdem mich sein Buch "Nur noch eine Tür" doch recht beeindruckt zurückgelassen hatte. Aber ich bin mit Uwe Schulz noch weiter verbunden. Wenn morgens früh der Radiowecker seinen Betrieb aufnimmt und ich an manchen Tagen dann sage "Guten Morgen, Uwe". Sein Buch "Versöhnung" ist schon 2015 erschienen, also kein so neues Werk. Ein Buch mit "Erzählungen vom Rand der Verzweiflung bis ins Zentrum lebendiger Hoffnung. Das Leben zwischen Himmel und Erde mit allen Farbschattierungen.", wie es auf der Facebook-Seite für das Buch heißt. Genau sind es zwölf Erzählungen. Geprägt ist das Buch durch Schulz' christlichen Glauben und durch seinen Bezug zur Bibel. Was mich als Agnostiker, der sich aber aus seinem Lebenslauf heraus immer noch mit der evangelischen Kirche als soziale Institution verbunden fühlt, kein Hindernis ist. Denn wie schon in seinem oben erwähnten Buch ist zwar der Glaube in den Texten nicht zu übersehen. Aber auch nicht die Haltung. Ein Buch mit dem Glauben, aber nicht über den Glauben.

Ein Resteverkauf beim Fontis-Verlag, wo auch ein gewisser Uwe Schulz publiziert, animierte mich zur Bestellung zweier Bücher eben dieses Autors. Nachdem mich sein Buch "Nur noch eine Tür" doch recht beeindruckt zurückgelassen hatte. Aber ich bin mit Uwe Schulz noch weiter verbunden. Wenn morgens früh der Radiowecker seinen Betrieb aufnimmt und ich an manchen Tagen dann sage "Guten Morgen, Uwe". Sein Buch "Versöhnung" ist schon 2015 erschienen, also kein so neues Werk. Ein Buch mit "Erzählungen vom Rand der Verzweiflung bis ins Zentrum lebendiger Hoffnung. Das Leben zwischen Himmel und Erde mit allen Farbschattierungen.", wie es auf der Facebook-Seite für das Buch heißt. Genau sind es zwölf Erzählungen. Geprägt ist das Buch durch Schulz' christlichen Glauben und durch seinen Bezug zur Bibel. Was mich als Agnostiker, der sich aber aus seinem Lebenslauf heraus immer noch mit der evangelischen Kirche als soziale Institution verbunden fühlt, kein Hindernis ist. Denn wie schon in seinem oben erwähnten Buch ist zwar der Glaube in den Texten nicht zu übersehen. Aber auch nicht die Haltung. Ein Buch mit dem Glauben, aber nicht über den Glauben.

Nachdem ich die Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de/shop/) als neue Quelle für politische Bücher zu Kampfpreisen entdeckt hatte, orderte ich testweise zwei Ausgaben. Die erste, über den Populismus, gab ich nach einem Drittel wieder auf. Weil sehr schwer verständlich. So wertvoll vielleicht wissenschaftlich, so unleserlich für den Alltagsleser. Das zweite Buch motivierte mich mit einer Dicke von 4,5 Zentimetern nicht so direkt zum Aufschlagen, aber ich fing aus Interesse trotzdem an zu lesen. Dieses Buch habe ich ordentlich zu Ende gelesen. Hat halt etwas Zeit gekostet. Erleichternd sollte ich erwähnen, dass 1,5 Zentimeter Papier allein Anmerkungen und Bibliografie geschuldet sind. Auch wenn ich dem Thema des Buches, der Geschichte des Antisemitismus, nicht direkt nahe stand, ist es eine selten so gesehene detaillierte und zugleich lesenswerte Darstellung. Nicht nur historisch genau in Einzelheiten und Zusammenhängen, sondern sogar aktuell bis in die Neuzeit. Wer sich für die neuere deutsche Geschichte in diesem Bereich interessiert, sollte die 4,50 Euro plus Versandkosten ab einem Kilogramm Buch springen lassen. Für das Wissen um die deutsche Geschichte eine lohnenswerte Investition. Denn es geht um mehr als nur um das Thema auf dem Buchdeckel. Es geht um die deutsche Geschichte.

Nachdem ich die Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de/shop/) als neue Quelle für politische Bücher zu Kampfpreisen entdeckt hatte, orderte ich testweise zwei Ausgaben. Die erste, über den Populismus, gab ich nach einem Drittel wieder auf. Weil sehr schwer verständlich. So wertvoll vielleicht wissenschaftlich, so unleserlich für den Alltagsleser. Das zweite Buch motivierte mich mit einer Dicke von 4,5 Zentimetern nicht so direkt zum Aufschlagen, aber ich fing aus Interesse trotzdem an zu lesen. Dieses Buch habe ich ordentlich zu Ende gelesen. Hat halt etwas Zeit gekostet. Erleichternd sollte ich erwähnen, dass 1,5 Zentimeter Papier allein Anmerkungen und Bibliografie geschuldet sind. Auch wenn ich dem Thema des Buches, der Geschichte des Antisemitismus, nicht direkt nahe stand, ist es eine selten so gesehene detaillierte und zugleich lesenswerte Darstellung. Nicht nur historisch genau in Einzelheiten und Zusammenhängen, sondern sogar aktuell bis in die Neuzeit. Wer sich für die neuere deutsche Geschichte in diesem Bereich interessiert, sollte die 4,50 Euro plus Versandkosten ab einem Kilogramm Buch springen lassen. Für das Wissen um die deutsche Geschichte eine lohnenswerte Investition. Denn es geht um mehr als nur um das Thema auf dem Buchdeckel. Es geht um die deutsche Geschichte.

Als zutiefst anglophiler Zeitgenosse, der seit den Neunzigern in Großbritannien gearbeitet und auch sonst viel Zeit dort verbracht hat, wurde ich oft gebeten zu erklären, warum sich denn die Briten aus der EU verabschiedet haben. Ich konnte es nicht. So wenig wie die mir dort bekannten Leute, die allesamt der Meinung waren, ihre Landsleute wären von allen guten Geistern verlassen. Ich lebe halt auch in einer Bubble. Sehr genau dagegen erinnere ich mich an den 24. Juni 2016, als ich morgens noch vor dem Frühstück – natürlich mit Rührei, Toast mit Orangenmarmelade und viel tiefschwarzem Breakfast Tea – im schönen Örtchen Grasmere im nordenglischen Lake District um acht das Radio einschaltete und in der BBC das Ergebnis des Referendums hörte. Schon damals verstand ich es nicht. Da war ich jedoch nicht der Einzige. Nicht einmal profunde Historiker können es erklären.

Als zutiefst anglophiler Zeitgenosse, der seit den Neunzigern in Großbritannien gearbeitet und auch sonst viel Zeit dort verbracht hat, wurde ich oft gebeten zu erklären, warum sich denn die Briten aus der EU verabschiedet haben. Ich konnte es nicht. So wenig wie die mir dort bekannten Leute, die allesamt der Meinung waren, ihre Landsleute wären von allen guten Geistern verlassen. Ich lebe halt auch in einer Bubble. Sehr genau dagegen erinnere ich mich an den 24. Juni 2016, als ich morgens noch vor dem Frühstück – natürlich mit Rührei, Toast mit Orangenmarmelade und viel tiefschwarzem Breakfast Tea – im schönen Örtchen Grasmere im nordenglischen Lake District um acht das Radio einschaltete und in der BBC das Ergebnis des Referendums hörte. Schon damals verstand ich es nicht. Da war ich jedoch nicht der Einzige. Nicht einmal profunde Historiker können es erklären.

Bücher kaufe ich oft nach redaktionellen Besprechungen, wie im Perlentaucher oder nach Empfehlungen der Händler. Manchmal auch nach Klappentexten der Verlage. Für dieses Buch lautet der so:

Bücher kaufe ich oft nach redaktionellen Besprechungen, wie im Perlentaucher oder nach Empfehlungen der Händler. Manchmal auch nach Klappentexten der Verlage. Für dieses Buch lautet der so:

Warum werden die demokratischen Gesellschaften der westlichen Welt in ihrem Kern immer weiter ausgehöhlt? Wie war es möglich, dass unter dem Firnis der Demokratie Extremismus und Populismus gedeihen? Die beiden weltweit renommierten britischen Ökonomen Paul Collier und John Kay zeigen in ihrem leidenschaftlichen Debattenbuch, wie der Ethos des extremen Individualismus unser Gemeinwesen zerrüttet – nicht nur durch das noch immer vorherrschende Ideal kapitalistischer Gewinnmaximierung und das Trugbild des Homo Oeconomicus, sondern vor allem durch die permanente Ausweitung individueller Rechte zulasten des Gemeinwohls. Sie führen vor, wohin die Gier des Einzelnen führen kann - und was politisch geschehen muss, um das Auseinanderbrechen der Gesellschaft zu verhindern.

Das Problem: Das Buch behandelt dieses Thema zwar am Rande, tatsächlich geht es jedoch um eine ganz andere Sache. Wie nämlich die Zentralisierung in Großbritannien mit dem Oberzentrum London das Auseinanderbrechen dieser Nation herbeiführte. Trotzdem habe ich tapfer bis zur letzten Seite durchgehalten. Zwar blieb der Erkenntnisgewinn bis zum Schluss aus, jedoch habe ich einiges über meine zweite Heimat gelernt.