Noch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung. Denn man kann dieser Geschichte eine Menge Perspektiven und Aspekte abgewinnen. Wahrscheinlich wird man nie zu einem Ende kommen. Auch Christina Morina stellt noch einmal eine andere Betrachtung an. Es geht nicht grundsätzlich um die Wiedervereinigung an sich, sondern um die unterschiedlichen Arten von Verständnis als Staatbürgerinnen und Staatsbürger, um Demokratie und Demokratieverständnis im Westen wie im Osten. Sowohl lange vor November 1989 als auch nach Oktober 1990. Eine wichtige Grundlage dazu bilden Briefe an den Bundespräsidenten, an Politiker, Minister und sogar die Bundestagspräsidentin. Auf der anderen Seite Zuschriften aus der DDR an die Leitung der SED, sogar an das Ministerium für Staatssicherheit, an Zeitungen und Rundfunk, im Osten wie im Westen. Letztere Schreiben wurden natürlich vor 1990 abgefangen und dienten zum Beweis der staatsfeindlichen Hetze, wie es in der DDR hieß. Briefe einerseits ab November 1989 zum Thema Wiedervereinigung, aber auch zur Frage zur Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands, die sich in 1991 stellte. Morina traut sich sogar noch an ein Thema, das in diesem Rahmen nicht fehlen darf: Kann man die Beliebtheit der AfD in den neuen Bundesländern auf ein solches unterschiedliches Demokratie- und Staatsverständnis zurückführen? Und hatte das auch etwas mit der Kanzlerschaft der Angela Merkel zu tun, der langjährigen ostdeutsch geprägten Kanzlerin? Und wo sind die tausend Aufbrüche geblieben, die in der DDR ab Sommer 1989 angegangen wurden? Da war doch noch etwas.

Noch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung. Denn man kann dieser Geschichte eine Menge Perspektiven und Aspekte abgewinnen. Wahrscheinlich wird man nie zu einem Ende kommen. Auch Christina Morina stellt noch einmal eine andere Betrachtung an. Es geht nicht grundsätzlich um die Wiedervereinigung an sich, sondern um die unterschiedlichen Arten von Verständnis als Staatbürgerinnen und Staatsbürger, um Demokratie und Demokratieverständnis im Westen wie im Osten. Sowohl lange vor November 1989 als auch nach Oktober 1990. Eine wichtige Grundlage dazu bilden Briefe an den Bundespräsidenten, an Politiker, Minister und sogar die Bundestagspräsidentin. Auf der anderen Seite Zuschriften aus der DDR an die Leitung der SED, sogar an das Ministerium für Staatssicherheit, an Zeitungen und Rundfunk, im Osten wie im Westen. Letztere Schreiben wurden natürlich vor 1990 abgefangen und dienten zum Beweis der staatsfeindlichen Hetze, wie es in der DDR hieß. Briefe einerseits ab November 1989 zum Thema Wiedervereinigung, aber auch zur Frage zur Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands, die sich in 1991 stellte. Morina traut sich sogar noch an ein Thema, das in diesem Rahmen nicht fehlen darf: Kann man die Beliebtheit der AfD in den neuen Bundesländern auf ein solches unterschiedliches Demokratie- und Staatsverständnis zurückführen? Und hatte das auch etwas mit der Kanzlerschaft der Angela Merkel zu tun, der langjährigen ostdeutsch geprägten Kanzlerin? Und wo sind die tausend Aufbrüche geblieben, die in der DDR ab Sommer 1989 angegangen wurden? Da war doch noch etwas.

Beiträge

Ian Kershaw ist nicht nur ein bekannter Historiker, speziell für das 20. Jahrhundert in Deutschland, sondern auch ein fleißiger Autor. Dieses Buch stammt aus 2022, schon davor gab es von ihm neun bzw. zehn Bücher speziell über die NS-Herrschaft. Hier widmet er sich nicht allein der deutschen, sondern der europäischen Geschichte. Die Eingangsfrage ist, wie weit das Wirken und die Hinterlassenschaft von Politikern, im weitesten Sinne Führern, ihrer Persönlichkeit, ihrem Charakter oder den jeweiligen Bedingungen ihrer Zeit geschuldet sind. Das Maskulinum trifft es fast ausschließlich, denn von den zwölf dargestellten Personen sind elf Männer. Was den Gegebenheiten im 20. Jahrhundert entspricht. Kershaw betrachtet unter diesen Gesichtspunkten sowohl Demokraten wie Adenauer, Thatcher, Kohl oder Churchill, als auch Diktatoren wie Lenin, Stalin, Franco und Tito. Dass Adolf Hitler da nicht fehlen darf, versteht sich gerade mit Kershaws Spezialgebiet von selbst. Solche Beschäftigungen mit der Vergangenheit mögen etwas wissenschaftlich und hypothetisch daher kommen, doch geht es Kershaw nicht nur um das Verstehen, wie und warum bestimmte Menschen in bestimmten Situationen an die Macht kamen. Denn er stellt an den Anfang eine Reihe von Fragen, was wann warum eine so große Rolle gespielt hat, und in wie weit solche Entwicklungen auch für die Zukunft eine Rolle spielen könnten. Zum Schluss kommen die Antworten als Lehren der Vergangenheit. Bezogen auf die Gegenwart in Deutschland sind die Schlüsse eher beruhigend. Und das liegt an den aktuellen Protagonisten selbst als auch an der Ferne einer ernsthaften deutschen Krise.

Ian Kershaw ist nicht nur ein bekannter Historiker, speziell für das 20. Jahrhundert in Deutschland, sondern auch ein fleißiger Autor. Dieses Buch stammt aus 2022, schon davor gab es von ihm neun bzw. zehn Bücher speziell über die NS-Herrschaft. Hier widmet er sich nicht allein der deutschen, sondern der europäischen Geschichte. Die Eingangsfrage ist, wie weit das Wirken und die Hinterlassenschaft von Politikern, im weitesten Sinne Führern, ihrer Persönlichkeit, ihrem Charakter oder den jeweiligen Bedingungen ihrer Zeit geschuldet sind. Das Maskulinum trifft es fast ausschließlich, denn von den zwölf dargestellten Personen sind elf Männer. Was den Gegebenheiten im 20. Jahrhundert entspricht. Kershaw betrachtet unter diesen Gesichtspunkten sowohl Demokraten wie Adenauer, Thatcher, Kohl oder Churchill, als auch Diktatoren wie Lenin, Stalin, Franco und Tito. Dass Adolf Hitler da nicht fehlen darf, versteht sich gerade mit Kershaws Spezialgebiet von selbst. Solche Beschäftigungen mit der Vergangenheit mögen etwas wissenschaftlich und hypothetisch daher kommen, doch geht es Kershaw nicht nur um das Verstehen, wie und warum bestimmte Menschen in bestimmten Situationen an die Macht kamen. Denn er stellt an den Anfang eine Reihe von Fragen, was wann warum eine so große Rolle gespielt hat, und in wie weit solche Entwicklungen auch für die Zukunft eine Rolle spielen könnten. Zum Schluss kommen die Antworten als Lehren der Vergangenheit. Bezogen auf die Gegenwart in Deutschland sind die Schlüsse eher beruhigend. Und das liegt an den aktuellen Protagonisten selbst als auch an der Ferne einer ernsthaften deutschen Krise.

Jean-Jacques Rousseau behauptete, die Ungleichheit der Menschen hätte begonnen, als nach dem Übergang vom Jäger und Sammler zur Landwirtschaft ein Bauer seinen Acker einzäunte und zu seinem Privateigentum erklärte. Man muss dem Genfer Philosophen zugute halten, dass man zu seiner Zeit über die Frühzeit des Homo Sapiens so gut wie nichts wusste. Erst moderne Methoden der Archäologie und der Biogenetik in den letzten Jahrzehnten haben einige zuverlässigere Hinweise ergeben, wie die Geschichte der Menschheit verlief. Während in den Schulen immer noch stereotype Geschichten erzählt werden. Dieses Buch möchte das ändern. Entstanden ist es aus den Diskussionen eines Anthropologen und eines Archäologen über einen Zeitraum von über zehn Jahren. Seit dem 19. Jahrhundert stritt die Wissenschaft darüber, wie eigentlich Menschen ganz früher gelebt haben, wie sie in Gemeinschaften zusammen fanden, ob sie viel oder wenig arbeiteten, wie überhaupt das Leben in der Zeit vor der Neolithischen Revolution, dem Übergang zur sesshaften Landwirtschaft, aussah und verlief. Es geht zum größten Teil um die Jungsteinzeit bis zu den letzten Jahrtausenden vor unsere Zeitrechnung. Wengrow und Graeber zeichnen ein anderes Bild als das gewohnte. Der Ausgangsgedanke im Buch ist überraschend, hat aber mit Rousseau zu tun. Nämlich ob es Ungleichheit unter den Menschen, sozial und wirtschaftlich, schon in den Anfangstagen gab. Oder wann sie so wurde, wie sie heute ist. Auf jeden Fall war alles ganz anders, als Rousseau meinte.

Jean-Jacques Rousseau behauptete, die Ungleichheit der Menschen hätte begonnen, als nach dem Übergang vom Jäger und Sammler zur Landwirtschaft ein Bauer seinen Acker einzäunte und zu seinem Privateigentum erklärte. Man muss dem Genfer Philosophen zugute halten, dass man zu seiner Zeit über die Frühzeit des Homo Sapiens so gut wie nichts wusste. Erst moderne Methoden der Archäologie und der Biogenetik in den letzten Jahrzehnten haben einige zuverlässigere Hinweise ergeben, wie die Geschichte der Menschheit verlief. Während in den Schulen immer noch stereotype Geschichten erzählt werden. Dieses Buch möchte das ändern. Entstanden ist es aus den Diskussionen eines Anthropologen und eines Archäologen über einen Zeitraum von über zehn Jahren. Seit dem 19. Jahrhundert stritt die Wissenschaft darüber, wie eigentlich Menschen ganz früher gelebt haben, wie sie in Gemeinschaften zusammen fanden, ob sie viel oder wenig arbeiteten, wie überhaupt das Leben in der Zeit vor der Neolithischen Revolution, dem Übergang zur sesshaften Landwirtschaft, aussah und verlief. Es geht zum größten Teil um die Jungsteinzeit bis zu den letzten Jahrtausenden vor unsere Zeitrechnung. Wengrow und Graeber zeichnen ein anderes Bild als das gewohnte. Der Ausgangsgedanke im Buch ist überraschend, hat aber mit Rousseau zu tun. Nämlich ob es Ungleichheit unter den Menschen, sozial und wirtschaftlich, schon in den Anfangstagen gab. Oder wann sie so wurde, wie sie heute ist. Auf jeden Fall war alles ganz anders, als Rousseau meinte.

Da wären dann Bücher, die sich auf eine ganze Epoche beziehen, auf ein einzelnes Jahr wie bei Volker Ullrich, oder sogar nur auf eine einzelne Woche. Ralf Zerbach widmet sich in seinem Buch drei Jahren, jedoch drei in der deutschen Geschichte entscheidenden Jahren. In denen die Reichskanzler Brüning und dann von Papen versuchten, die Weimarer Republik wieder mit einer funktionierenden Regierung auszustatten. Bis eher aus Ratlosigkeit am 30. Januar 1933 Adolf Hitler Reichskanzler wurde und er Deutschland mit einem Terrorregime überzog. Nun gibt es schon reichlich Bücher zu dieser Zeit, insbesondere zu den Vorgängen in der Weimarer Republik wie auch zur Nazizeit. Brauchte die Welt also noch ein Buch zu diesem dunklen Kapitel in Deutschland? Nach dem Lesen würde ich das durchaus bejahen. Obwohl ich schon einen Stapel von Werken an geschichtlicher Literatur in den Regalen habe. Der wesentliche Unterschied bei Zerback gegenüber den anderen Büchern liegt im Fokus auf Vorgeschichte, die Vorgänge hinter den Kulissen der damaligen Tagespolitik und den vielen Randerscheinungen als Folgen. Da muss ich zugeben, dass ich das in solchen Details noch nicht gelesen hatte.

Da wären dann Bücher, die sich auf eine ganze Epoche beziehen, auf ein einzelnes Jahr wie bei Volker Ullrich, oder sogar nur auf eine einzelne Woche. Ralf Zerbach widmet sich in seinem Buch drei Jahren, jedoch drei in der deutschen Geschichte entscheidenden Jahren. In denen die Reichskanzler Brüning und dann von Papen versuchten, die Weimarer Republik wieder mit einer funktionierenden Regierung auszustatten. Bis eher aus Ratlosigkeit am 30. Januar 1933 Adolf Hitler Reichskanzler wurde und er Deutschland mit einem Terrorregime überzog. Nun gibt es schon reichlich Bücher zu dieser Zeit, insbesondere zu den Vorgängen in der Weimarer Republik wie auch zur Nazizeit. Brauchte die Welt also noch ein Buch zu diesem dunklen Kapitel in Deutschland? Nach dem Lesen würde ich das durchaus bejahen. Obwohl ich schon einen Stapel von Werken an geschichtlicher Literatur in den Regalen habe. Der wesentliche Unterschied bei Zerback gegenüber den anderen Büchern liegt im Fokus auf Vorgeschichte, die Vorgänge hinter den Kulissen der damaligen Tagespolitik und den vielen Randerscheinungen als Folgen. Da muss ich zugeben, dass ich das in solchen Details noch nicht gelesen hatte.

Wen könnte dieses Thema interessieren, außer vielleicht Juristen? Wenn man Bücher bei der Bundeszentrale für politische Bildung ordert, kann man sicher sein, dass der Inhalt von allgemeinem Interesse ist. Dass das auch hier der Fall ist und um welches Oberthema es sich dreht, macht der Autor Benjamin Lahusen schon unterhaltsam in der Einleitung klar. Da sitzt ein Referendar der Gesetzeskunde in einem Gerichtssaal bei einem Fall des Privatrechts. Kurz bevor er droht einzuschlafen, blättert er in einem Fachbuch und stößt auf einen Begriff: das Justitium. Dahinter verbirgt sich der Fall, wenn in einem Staat die Rechtspflege still steht. Im alten Rom bezeichnete "iustitium" sogar den Stillstand des gesamten öffentlichen Lebens, zum Beispiel in der Trauerzeit nach dem Tod des Staatsoberhauptes. So fragt er sich, ob in Deutschland in der Endphase des zweiten Weltkrieges, dem von Goebbels ausgerufenen totalen Krieg, oder nach dem Ende des Krieges und dem Ende des deutschen Reiches es einen Stillstand der Rechtspflege gab. Fast zehn Jahre, ausgebremst von der Corona-Pandemie, forscht er zum Thema, der Rechtspflege in Deutschland von 1943 bis in die Fünfziger. Erstaunlich wenig trocken wird das Thema. Dazu aus unserer heutigen Sicht mit erstaunlichen Vorgängen und Geschehnissen.

Wen könnte dieses Thema interessieren, außer vielleicht Juristen? Wenn man Bücher bei der Bundeszentrale für politische Bildung ordert, kann man sicher sein, dass der Inhalt von allgemeinem Interesse ist. Dass das auch hier der Fall ist und um welches Oberthema es sich dreht, macht der Autor Benjamin Lahusen schon unterhaltsam in der Einleitung klar. Da sitzt ein Referendar der Gesetzeskunde in einem Gerichtssaal bei einem Fall des Privatrechts. Kurz bevor er droht einzuschlafen, blättert er in einem Fachbuch und stößt auf einen Begriff: das Justitium. Dahinter verbirgt sich der Fall, wenn in einem Staat die Rechtspflege still steht. Im alten Rom bezeichnete "iustitium" sogar den Stillstand des gesamten öffentlichen Lebens, zum Beispiel in der Trauerzeit nach dem Tod des Staatsoberhauptes. So fragt er sich, ob in Deutschland in der Endphase des zweiten Weltkrieges, dem von Goebbels ausgerufenen totalen Krieg, oder nach dem Ende des Krieges und dem Ende des deutschen Reiches es einen Stillstand der Rechtspflege gab. Fast zehn Jahre, ausgebremst von der Corona-Pandemie, forscht er zum Thema, der Rechtspflege in Deutschland von 1943 bis in die Fünfziger. Erstaunlich wenig trocken wird das Thema. Dazu aus unserer heutigen Sicht mit erstaunlichen Vorgängen und Geschehnissen.

Es hat zuweilen Versuche gegeben, das Jahr 2023 mit 1923 zu vergleichen. Was sich bei näherer Betrachtung als Unsinn herausstellt. Volker Ullrich, Autor des faszinierenden Buches über die letzte Woche des Dritten Reiches, hat nun ein Buch über genau dieses deutsche Schicksalsjahr 1923 geschrieben. Und macht deutlich, dass die politische, wirtschaftliche und soziale Lage vor einem Jahrhundert eine ganz andere war als nun im 21. Jahrhundert. Die Besetzung des Rheinlandes und des Ruhrgebietes durch Frankreich, die Hyperinflation als Folge daraus, das Erstarken rechtsextremer Parteien, die gefährliche Instabilität der jungen Weimarer Republik, führten zu einer völlig anderen Situation als die heutige. Nun über ein einzelnes Jahr ein so umfangreiches Buch zu schreiben, mag überraschen. Doch am Ende stellt man erstaunt fest, dass eben 1923 ein ganz spezielles Jahr war. Mit sehr vielen Entwicklungen, vielen Ereignissen, die seitdem unverrückbar in unseren Geschichtsbüchern stehen. Aber auch viele Details, die vergessen sind, kommen hier wieder in den Fokus. Geschichtsbücher reduzieren gerne die Sicht auf die Vergangenheit auf wenige Zahlen, Daten und Fakten, wo doch genau die Feinheiten, die Rolle einzelner Menschen und manchmal sogar der Zufall das Bild rund machen. Es ist die große Stärke von Volker Ullrich, diese Vielschichtigkeit in einer immer sachlichen, extrem detaillierten und doch fesselnden Weise zu servieren.

Es hat zuweilen Versuche gegeben, das Jahr 2023 mit 1923 zu vergleichen. Was sich bei näherer Betrachtung als Unsinn herausstellt. Volker Ullrich, Autor des faszinierenden Buches über die letzte Woche des Dritten Reiches, hat nun ein Buch über genau dieses deutsche Schicksalsjahr 1923 geschrieben. Und macht deutlich, dass die politische, wirtschaftliche und soziale Lage vor einem Jahrhundert eine ganz andere war als nun im 21. Jahrhundert. Die Besetzung des Rheinlandes und des Ruhrgebietes durch Frankreich, die Hyperinflation als Folge daraus, das Erstarken rechtsextremer Parteien, die gefährliche Instabilität der jungen Weimarer Republik, führten zu einer völlig anderen Situation als die heutige. Nun über ein einzelnes Jahr ein so umfangreiches Buch zu schreiben, mag überraschen. Doch am Ende stellt man erstaunt fest, dass eben 1923 ein ganz spezielles Jahr war. Mit sehr vielen Entwicklungen, vielen Ereignissen, die seitdem unverrückbar in unseren Geschichtsbüchern stehen. Aber auch viele Details, die vergessen sind, kommen hier wieder in den Fokus. Geschichtsbücher reduzieren gerne die Sicht auf die Vergangenheit auf wenige Zahlen, Daten und Fakten, wo doch genau die Feinheiten, die Rolle einzelner Menschen und manchmal sogar der Zufall das Bild rund machen. Es ist die große Stärke von Volker Ullrich, diese Vielschichtigkeit in einer immer sachlichen, extrem detaillierten und doch fesselnden Weise zu servieren.

Mit dem Lesen komme ich immer noch nicht so recht weiter. Noch immer beschäftigen mich Michael Maul und Bernhard Schrammek mit der Podcast-Serie «Die Bach-Kantate», die nun immerhin seit Ende 2020 wöchentlich in MDR Kultur läuft. Nun haben Besprechungen klassischer Musik nicht selten etwas Schweres und Kompliziertes. Maul und Schrammek schaffen es jedoch, die Musik, eben speziell die Kantaten Bachs, nicht nur verständlich und bildhaft zu beschreiben. Es macht auch einfach Spaß, den beiden Moderatoren zuzuhören, denn Witzchen und Lästereien kommen nicht zu kurz. Die Folge 121 über die Kantate "Wir danken Dir, Gott, wir danken Dir" ist so ein Beispiel, wo Michael Maul und Bernhard Schrammek zeigen, wie man klassische Musik auch ohne großes Hintergrundwissen und dünkelhafte Art den Hörern nahe bringen kann.

Details zu Michael Maul und Bernhard Schrammek in MDR.DE

Die Geschichte ist aus dem Ruder gelaufen. Begonnen hatte sie mit diesem Buch von der Vorschlagsliste meines örtlichen Buchhändlers. Über Johann Sebastian Bach habe ich schon so Einiges gelesen, Michael Maul gilt jedoch als ausgesprochener Kenner dieses barocken Musikers. Seine Biografie spricht Bände. Kaum begonnen, stieß ich auf den Hinweis zu einer umfangreichen Podcast-Serie im Deutschlandfunk, «Universum JSB». Schon einige Jahre alt, aber Johann Sebastian ist ja schon lange nicht mehr unter uns. Also hörte ich einmal rein. Was zur Folge hatte, dass die 33 halbstündigen Beiträge mich eine ganze Zeit in Anspruch nahmen. Noch schlimmer, am Ende jeder Folge wollte ich die nächste kaum abwarten. So ging die Zeit ins Land, erst danach konnte ich zum Buch zurückkehren. Ich stieß erstmals auf Bach in einer Zeit, als solche Musik für Youngsters absolutes No-Go war. Walter Carlos bzw. Wendy brachte ihn mir nahe, wenn auch auf einem ungewöhnlichen Instrument. So erkannte ich dann, was Leute wie Keith Emerson oder Rick Wakeman als wirkliche musikalische Wurzeln hatten. Wen sie da oft in ihrer Musik zitierten. Im Grunde gehören das Buch sowie die darin verwiesene Spotify-Playlist als auch der Podcast zusammen, liefern ein unglaublich breites wie unterhaltsames Wissen über den großen Musiker des Barock. Ja, ich habe eine Menge Neues erfahren. Das Eine oder Andere sogar erst jetzt verstanden.

Die Geschichte ist aus dem Ruder gelaufen. Begonnen hatte sie mit diesem Buch von der Vorschlagsliste meines örtlichen Buchhändlers. Über Johann Sebastian Bach habe ich schon so Einiges gelesen, Michael Maul gilt jedoch als ausgesprochener Kenner dieses barocken Musikers. Seine Biografie spricht Bände. Kaum begonnen, stieß ich auf den Hinweis zu einer umfangreichen Podcast-Serie im Deutschlandfunk, «Universum JSB». Schon einige Jahre alt, aber Johann Sebastian ist ja schon lange nicht mehr unter uns. Also hörte ich einmal rein. Was zur Folge hatte, dass die 33 halbstündigen Beiträge mich eine ganze Zeit in Anspruch nahmen. Noch schlimmer, am Ende jeder Folge wollte ich die nächste kaum abwarten. So ging die Zeit ins Land, erst danach konnte ich zum Buch zurückkehren. Ich stieß erstmals auf Bach in einer Zeit, als solche Musik für Youngsters absolutes No-Go war. Walter Carlos bzw. Wendy brachte ihn mir nahe, wenn auch auf einem ungewöhnlichen Instrument. So erkannte ich dann, was Leute wie Keith Emerson oder Rick Wakeman als wirkliche musikalische Wurzeln hatten. Wen sie da oft in ihrer Musik zitierten. Im Grunde gehören das Buch sowie die darin verwiesene Spotify-Playlist als auch der Podcast zusammen, liefern ein unglaublich breites wie unterhaltsames Wissen über den großen Musiker des Barock. Ja, ich habe eine Menge Neues erfahren. Das Eine oder Andere sogar erst jetzt verstanden.

Ewald Frie wurde 1962 im münsterländischen Nottuln geboren. Seine Eltern betrieben einen der Bauernhöfe außerhalb des Dorfes, auf der Horst. Bedingt durch Corona-Krise und deshalb vertagten anderen Projekten begann er, die Geschichte der Familie anhand von Interviews mit seinen Geschwistern und Verwandten nachzuzeichnen. Ergänzt durch Recherchen in Kirchenbüchern, Landesarchiven und Gemeindeverzeichnissen. So entsteht eine umfassende Geschichte des Hofes seit dem Dreißigjährigen Krieg, detaillierter bis in das 20. Jahrhundert. Der eigentliche Sinn des Buches ist aber nicht eine historische Rückschau, sondern zu zeigen, wie sich bäuerliches Leben vom 19. Jahrhundert bis heute gewandelt hat. Mit den großen Veränderungen in den Sechzigern und Siebzigern des letzten Jahrhunderts. Wie drastisch und rapide sich Landwirtschaft in dieser Zeit an den Markt anpassen musste, und wie seine Familie und er selbst diese Anpassungen bewältigten. Überraschend dabei die mal historische Sicht, dann wieder die Sicht auf die Menschen in dieser Zeit und was aus ihnen unter diesen Bedingungen wurde. Das Buch ist historische Arbeit als auch persönliche Reflektion, die eine beeindruckende und faszinierende Geschichte ergeben. Nicht ohne Grund kassierte Frie mit diesem Buch 2023 den Deutschen Sachbuchpreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Ewald Frie wurde 1962 im münsterländischen Nottuln geboren. Seine Eltern betrieben einen der Bauernhöfe außerhalb des Dorfes, auf der Horst. Bedingt durch Corona-Krise und deshalb vertagten anderen Projekten begann er, die Geschichte der Familie anhand von Interviews mit seinen Geschwistern und Verwandten nachzuzeichnen. Ergänzt durch Recherchen in Kirchenbüchern, Landesarchiven und Gemeindeverzeichnissen. So entsteht eine umfassende Geschichte des Hofes seit dem Dreißigjährigen Krieg, detaillierter bis in das 20. Jahrhundert. Der eigentliche Sinn des Buches ist aber nicht eine historische Rückschau, sondern zu zeigen, wie sich bäuerliches Leben vom 19. Jahrhundert bis heute gewandelt hat. Mit den großen Veränderungen in den Sechzigern und Siebzigern des letzten Jahrhunderts. Wie drastisch und rapide sich Landwirtschaft in dieser Zeit an den Markt anpassen musste, und wie seine Familie und er selbst diese Anpassungen bewältigten. Überraschend dabei die mal historische Sicht, dann wieder die Sicht auf die Menschen in dieser Zeit und was aus ihnen unter diesen Bedingungen wurde. Das Buch ist historische Arbeit als auch persönliche Reflektion, die eine beeindruckende und faszinierende Geschichte ergeben. Nicht ohne Grund kassierte Frie mit diesem Buch 2023 den Deutschen Sachbuchpreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Als Martin Gross 1992 sein Buch veröffentlichte, fand es nicht viel Beachtung. Erst als ein Verleger 2019 bei einer Recherche auf das Buch stieß und Gross für eine Neuauflage kontaktierte, bekam das Werk nun viel Aufmerksamkeit, zum Beispiel im Perlentaucher oder auf der Frankfurter Buchmesse. Wenn auch mal wieder in der Sparte Sachbücher behandelt, ist es das genau nicht. Es fällt etwas schwer, das Buch in eine Schublade zu packen. Obwohl das Wort "Reportage" ständig in ihm vorkommt, ist es keine Reportage. Ein geschichtliches Werk ist es auch nicht, vielleicht kommt "Erlebnisbericht" näher. Gross lebte seit Januar 1990 überwiegend in Dresden, schildert seine Erlebnisse und Eindrücke während des Umbruchs in der zu Ende gehenden DDR. Er bekommt nicht nur Kontakt, sondern auch Bezug zu ehemals fernen Verwandten, er besucht Rathäuser, sterbende Fabriken und Geschäfte, die dem Untergang geweiht sind. Doch nicht die geschichtliche, wirtschaftliche oder politische Lage steht im Vordergrund. Zuerst geht es um die Menschen, die diesen gewaltigen Umbruch stemmen müssen. Die zeitweise nicht wissen, wie es in der nächsten Woche weiter geht, die von windigen Wessis über den Tisch gezogen werden. Währungsunion, Treuhand, werdendes Bundesland der BRD. Und man kann schon ahnen, dass aus seinen Aufzeichnungen kein Sachbuch im eigentlichen Sinne wurde, sondern Literatur. In jeder Hinsicht.

Als Martin Gross 1992 sein Buch veröffentlichte, fand es nicht viel Beachtung. Erst als ein Verleger 2019 bei einer Recherche auf das Buch stieß und Gross für eine Neuauflage kontaktierte, bekam das Werk nun viel Aufmerksamkeit, zum Beispiel im Perlentaucher oder auf der Frankfurter Buchmesse. Wenn auch mal wieder in der Sparte Sachbücher behandelt, ist es das genau nicht. Es fällt etwas schwer, das Buch in eine Schublade zu packen. Obwohl das Wort "Reportage" ständig in ihm vorkommt, ist es keine Reportage. Ein geschichtliches Werk ist es auch nicht, vielleicht kommt "Erlebnisbericht" näher. Gross lebte seit Januar 1990 überwiegend in Dresden, schildert seine Erlebnisse und Eindrücke während des Umbruchs in der zu Ende gehenden DDR. Er bekommt nicht nur Kontakt, sondern auch Bezug zu ehemals fernen Verwandten, er besucht Rathäuser, sterbende Fabriken und Geschäfte, die dem Untergang geweiht sind. Doch nicht die geschichtliche, wirtschaftliche oder politische Lage steht im Vordergrund. Zuerst geht es um die Menschen, die diesen gewaltigen Umbruch stemmen müssen. Die zeitweise nicht wissen, wie es in der nächsten Woche weiter geht, die von windigen Wessis über den Tisch gezogen werden. Währungsunion, Treuhand, werdendes Bundesland der BRD. Und man kann schon ahnen, dass aus seinen Aufzeichnungen kein Sachbuch im eigentlichen Sinne wurde, sondern Literatur. In jeder Hinsicht.

Manche Jahreszahlen haben sich eingeprägt, wie 1933, 1945 oder 1989. Zumindest in Deutschland. Aber was war so Besonderes in 1977? Ich bezeichne die Zeit, so um die Mitte der Siebziger, gerne als Beginn der Moderne. Forscht man etwas genauer nach, führten tatsächlich in 1977 viele Linien der gesellschaftlichen, kulturellen wie politischen Entwicklung, sowohl in Deutschland als auch in Europa, zu einem markanten Fixpunkt. Vieles von dem, was heute alltäglich ist, war damals neu und ein großer Fortschritt. Das Spektrum der Themen ist breit, angefangen beim Offensichtlichen wie dem ersten industriell gefertigten Homecomputer auf dem Cover. Doch der Blick in die Annalen offenbart mehr: der so genannte deutsche Herbst, die ersten greifbaren Ergebnisse der Genforschung und dem Aufkommen biologistischer Diskussionen, politische Umwälzungen und Neuorientierungen, bis hin zu neuen Stilen in der Musik, zum Teil noch relevant oder nur noch in Spuren in den heutigen Medien zu hören. All diese Phasen bis zu Ereignissen fasst Philipp Sarasin zusammen. Mit dem endgültigen Betrachtungsende 1977, jedoch mit umfassenden Rückblicken bis zu 1933. Leider passiert ihm das Gleiche, was mir oft in meinen Buchrezensionen passiert: Er taucht ein bisschen tief ab.

Manche Jahreszahlen haben sich eingeprägt, wie 1933, 1945 oder 1989. Zumindest in Deutschland. Aber was war so Besonderes in 1977? Ich bezeichne die Zeit, so um die Mitte der Siebziger, gerne als Beginn der Moderne. Forscht man etwas genauer nach, führten tatsächlich in 1977 viele Linien der gesellschaftlichen, kulturellen wie politischen Entwicklung, sowohl in Deutschland als auch in Europa, zu einem markanten Fixpunkt. Vieles von dem, was heute alltäglich ist, war damals neu und ein großer Fortschritt. Das Spektrum der Themen ist breit, angefangen beim Offensichtlichen wie dem ersten industriell gefertigten Homecomputer auf dem Cover. Doch der Blick in die Annalen offenbart mehr: der so genannte deutsche Herbst, die ersten greifbaren Ergebnisse der Genforschung und dem Aufkommen biologistischer Diskussionen, politische Umwälzungen und Neuorientierungen, bis hin zu neuen Stilen in der Musik, zum Teil noch relevant oder nur noch in Spuren in den heutigen Medien zu hören. All diese Phasen bis zu Ereignissen fasst Philipp Sarasin zusammen. Mit dem endgültigen Betrachtungsende 1977, jedoch mit umfassenden Rückblicken bis zu 1933. Leider passiert ihm das Gleiche, was mir oft in meinen Buchrezensionen passiert: Er taucht ein bisschen tief ab.

Die Brandanschläge auf Häuser türkischstämmiger Bewohner in Mölln und Solingen, dazu die pogromartigen Überfälle auf ausländische Arbeitskräfte und Flüchtlinge in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, sind Teil bundesdeutscher Geschichte. Doch waren diese Geschehnisse nur Highlights rechtsextremen und fremdenfeindlichen Terrors. Die wahren Verhältnisse sind weitgehend vergessen. Zwischen September 1991 und Juli 1993 registrierten die Behörden mehr als 1.200 Brandanschläge auf von Ausländern und Flüchtlingen bewohnte Häuser. Hinzu kamen rund 2.700 schwere Körperverletzungen aus fremdenfeindlichen Motiven. Kaum erfasst wurden die kleinen Tätlichkeiten und Beleidigungen, die für viele Menschen Alltag waren, die nicht "deutsch" aussahen. Seit 1993 ist die Zahl der Brandanschläge und schweren Ausschreitungen deutlich zurück gegangen. Die Zahl der Angriffe auf subjektiv nichtdeutsche Personen stabilisierte sich dagegen auf hohem Niveau. Till Kössler und Janosch Steuwer haben einen Band heraus gegeben, der 22 Beiträge zur rechtextremen bis nationalsozialistischen Geschichte in Deutschland seit Ende des zweiten Weltkrieges bis in die späten Neunziger zusammenfasst. Wie üblich, wenn man hinter die Oberflächlichkeiten alltäglicher Nachrichten schaut, zerlegen die Zahlen und Fakten viele gewohnte Stereotype. Weder ist die rechte Gewalt ein ostdeutsches Phänomen, noch war der Westen in der Zeit nach der Wiedervereinigung und davor ein demokratisches Musterland. Man sollte zum Beispiel nicht vergessen, dass die größten rechten Hetzer der AfD wie Björn Höcke aus Hessen und Andreas Kalbitz aus München stammen. Hat der Westen also den Rechtsextremismus erst in den Osten exportiert?

Die Brandanschläge auf Häuser türkischstämmiger Bewohner in Mölln und Solingen, dazu die pogromartigen Überfälle auf ausländische Arbeitskräfte und Flüchtlinge in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, sind Teil bundesdeutscher Geschichte. Doch waren diese Geschehnisse nur Highlights rechtsextremen und fremdenfeindlichen Terrors. Die wahren Verhältnisse sind weitgehend vergessen. Zwischen September 1991 und Juli 1993 registrierten die Behörden mehr als 1.200 Brandanschläge auf von Ausländern und Flüchtlingen bewohnte Häuser. Hinzu kamen rund 2.700 schwere Körperverletzungen aus fremdenfeindlichen Motiven. Kaum erfasst wurden die kleinen Tätlichkeiten und Beleidigungen, die für viele Menschen Alltag waren, die nicht "deutsch" aussahen. Seit 1993 ist die Zahl der Brandanschläge und schweren Ausschreitungen deutlich zurück gegangen. Die Zahl der Angriffe auf subjektiv nichtdeutsche Personen stabilisierte sich dagegen auf hohem Niveau. Till Kössler und Janosch Steuwer haben einen Band heraus gegeben, der 22 Beiträge zur rechtextremen bis nationalsozialistischen Geschichte in Deutschland seit Ende des zweiten Weltkrieges bis in die späten Neunziger zusammenfasst. Wie üblich, wenn man hinter die Oberflächlichkeiten alltäglicher Nachrichten schaut, zerlegen die Zahlen und Fakten viele gewohnte Stereotype. Weder ist die rechte Gewalt ein ostdeutsches Phänomen, noch war der Westen in der Zeit nach der Wiedervereinigung und davor ein demokratisches Musterland. Man sollte zum Beispiel nicht vergessen, dass die größten rechten Hetzer der AfD wie Björn Höcke aus Hessen und Andreas Kalbitz aus München stammen. Hat der Westen also den Rechtsextremismus erst in den Osten exportiert?

Angeregt durch ein ähnliches Projekt über den ersten Weltkrieg von Wolf-Rüdiger Osburg begann Barbara Halstenberg 2015 mit Recherchen zu Kriegskindern aus dem zweiten. Zuerst mit wenig Erfolg. Als sie Zettel in Apotheken aushing, um weitere Zeitzeugen zu finden, stand ihr Telefon oft nicht mehr still. Am Ende hatte sie rund 100 Menschen interviewt, die überwiegend in den Zwanzigern und Dreißigern des 20. Jahrhunderts geboren waren. Die also als kleine oder junge Kinder den letzten Weltkrieg miterlebt hatten. Diese Interviews bilden die Grundlage ihres Buches, ergänzt um Hintergrundinfos zu wichtigen Themen aus historischer Sicht. Das, was Halstenberg von den letzten Zeugen dieser Zeit erfuhr, sortierte sie nach thematischen Merkmalen, es werden also keine kompletten Interviews wiedergegeben, sondern Auszüge, zum Teil aber auch über viele Seiten. Damit ergibt sich ein vielfältiges Bild, wie Kinder in diesen harten Zeiten aufwuchsen. Da geht es um ausgebombte Städte und Spielen in den Ruinen, die alltägliche Suche nach Essen, um Nazi-Blockwarte und viel um die Hitlerjugend, aber auch ganz andere Geschichte kommen zur Sprache. Der Zusammenhalt der Menschen, die verlorenen Väter, die Alltäglichkeit der nationalsozialistischen Ideologie. Selbst jüdische Menschen, die es geschafft haben, im Deutschland dieser Zeit zu überleben, kommen zu Wort. So entsteht ein Bild des Lebens in dieser Epoche aus der Sicht der Kinder. Ein Zeitzeugnis, das nicht immer nur Schrecken und Grausamkeit dokumentiert, sondern durchaus Humor und Ironie zulässt.

Angeregt durch ein ähnliches Projekt über den ersten Weltkrieg von Wolf-Rüdiger Osburg begann Barbara Halstenberg 2015 mit Recherchen zu Kriegskindern aus dem zweiten. Zuerst mit wenig Erfolg. Als sie Zettel in Apotheken aushing, um weitere Zeitzeugen zu finden, stand ihr Telefon oft nicht mehr still. Am Ende hatte sie rund 100 Menschen interviewt, die überwiegend in den Zwanzigern und Dreißigern des 20. Jahrhunderts geboren waren. Die also als kleine oder junge Kinder den letzten Weltkrieg miterlebt hatten. Diese Interviews bilden die Grundlage ihres Buches, ergänzt um Hintergrundinfos zu wichtigen Themen aus historischer Sicht. Das, was Halstenberg von den letzten Zeugen dieser Zeit erfuhr, sortierte sie nach thematischen Merkmalen, es werden also keine kompletten Interviews wiedergegeben, sondern Auszüge, zum Teil aber auch über viele Seiten. Damit ergibt sich ein vielfältiges Bild, wie Kinder in diesen harten Zeiten aufwuchsen. Da geht es um ausgebombte Städte und Spielen in den Ruinen, die alltägliche Suche nach Essen, um Nazi-Blockwarte und viel um die Hitlerjugend, aber auch ganz andere Geschichte kommen zur Sprache. Der Zusammenhalt der Menschen, die verlorenen Väter, die Alltäglichkeit der nationalsozialistischen Ideologie. Selbst jüdische Menschen, die es geschafft haben, im Deutschland dieser Zeit zu überleben, kommen zu Wort. So entsteht ein Bild des Lebens in dieser Epoche aus der Sicht der Kinder. Ein Zeitzeugnis, das nicht immer nur Schrecken und Grausamkeit dokumentiert, sondern durchaus Humor und Ironie zulässt.

Wer heute durch Dresden oder Köln, Hamburg oder Berlin geht, kann sich keine Vorstellung machen, wie es dort im Sommer 1945 aussah. Vom Krieg fast vollständig zerstört, es herrschten Hunger und Obdachlosigkeit. Selbst kleine Städte wie Halberstadt oder Paderborn waren in den Innenstädten nur noch Ruinenfelder. Aus dieser Phase gibt es jetzt noch Zeitzeugen, auch wenn sie zum 8. Mai 1945 noch Kinder waren. In 24 Beiträgen und Interviews berichten sie, wie sie das Ende des Krieges erlebt haben, wie es war, als noch kein Frieden herrschte, aber wenigstens kein Krieg mehr war. Von Hunger und Vertreibung, von verlorenen Vätern und Familien. Als sich noch keine Fragen nach Schuld und Verantwortung stellten, sondern es nur ums Überleben ging. Nicht irgendwelche Leuten kommen zu Wort, sondern Namen, die mir noch sehr geläufig sind: Hans-Jochen Vogel, Burkhard Hirsch, Klaus von Dohnanyi, Martin Walser, sogar der von mir geschätzte Journalismus-Dozent und Stilexperte Wolf Schneider. Gerhard Baum, Armin Mueller-Stahl, Hans Modrow, Edzard Reuter.

Wer heute durch Dresden oder Köln, Hamburg oder Berlin geht, kann sich keine Vorstellung machen, wie es dort im Sommer 1945 aussah. Vom Krieg fast vollständig zerstört, es herrschten Hunger und Obdachlosigkeit. Selbst kleine Städte wie Halberstadt oder Paderborn waren in den Innenstädten nur noch Ruinenfelder. Aus dieser Phase gibt es jetzt noch Zeitzeugen, auch wenn sie zum 8. Mai 1945 noch Kinder waren. In 24 Beiträgen und Interviews berichten sie, wie sie das Ende des Krieges erlebt haben, wie es war, als noch kein Frieden herrschte, aber wenigstens kein Krieg mehr war. Von Hunger und Vertreibung, von verlorenen Vätern und Familien. Als sich noch keine Fragen nach Schuld und Verantwortung stellten, sondern es nur ums Überleben ging. Nicht irgendwelche Leuten kommen zu Wort, sondern Namen, die mir noch sehr geläufig sind: Hans-Jochen Vogel, Burkhard Hirsch, Klaus von Dohnanyi, Martin Walser, sogar der von mir geschätzte Journalismus-Dozent und Stilexperte Wolf Schneider. Gerhard Baum, Armin Mueller-Stahl, Hans Modrow, Edzard Reuter.

Mal wieder ein Buch über Ossi-Bashing? In gewisser Weise ja, aber anders als zuerst gedacht. Immer wieder schön, wenn ein Buch sich in eine ganz andere Richtung aufmacht als erwartet. Detlef Pollack ist selbst in Ostdeutschland aufgewachsen, hatte jedoch das Privileg, ins kapitalistische Ausland reisen zu dürfen, schon vor 1989. Zwar war er gerade am 9. November 1989 nicht zuhause, sondern auf einem theologischen Seminar in Zürich, doch hat er lange Zeit die Vorgänge in der damaligen DDR verfolgt und begleitet. Wenn er nicht sogar ein Teil der Veränderungen war, als Student der evangelischen Theologie. Er ist demnach ein profunder Berichterstatter, was sowohl vor der Wiedervereinigung als auch danach geschah. Seine zweite Qualifikation ist sein soziologischer Hintergrund, der insbesondere im letzten großen Kapitel zum Tragen kommt. Hat er eine andere Sicht auf die als Jammer-Ossis und notorische AfD-Wähler im Westen gesehenen Bewohner der neuen Bundesländer? Ja und Nein, überraschender Weise. Sein Fazit ist eher, dass an den Vorwürfen etwas dran ist, aber eben anders als gedacht. Weil die Wessis die Ossis mal wieder nicht verstehen. Weil es eine Menge Fehlinterpretationen gibt. Und weil die Wessis, so wie ich, die ganze Geschichte nicht kennen.

Mal wieder ein Buch über Ossi-Bashing? In gewisser Weise ja, aber anders als zuerst gedacht. Immer wieder schön, wenn ein Buch sich in eine ganz andere Richtung aufmacht als erwartet. Detlef Pollack ist selbst in Ostdeutschland aufgewachsen, hatte jedoch das Privileg, ins kapitalistische Ausland reisen zu dürfen, schon vor 1989. Zwar war er gerade am 9. November 1989 nicht zuhause, sondern auf einem theologischen Seminar in Zürich, doch hat er lange Zeit die Vorgänge in der damaligen DDR verfolgt und begleitet. Wenn er nicht sogar ein Teil der Veränderungen war, als Student der evangelischen Theologie. Er ist demnach ein profunder Berichterstatter, was sowohl vor der Wiedervereinigung als auch danach geschah. Seine zweite Qualifikation ist sein soziologischer Hintergrund, der insbesondere im letzten großen Kapitel zum Tragen kommt. Hat er eine andere Sicht auf die als Jammer-Ossis und notorische AfD-Wähler im Westen gesehenen Bewohner der neuen Bundesländer? Ja und Nein, überraschender Weise. Sein Fazit ist eher, dass an den Vorwürfen etwas dran ist, aber eben anders als gedacht. Weil die Wessis die Ossis mal wieder nicht verstehen. Weil es eine Menge Fehlinterpretationen gibt. Und weil die Wessis, so wie ich, die ganze Geschichte nicht kennen.

Von November bis Dezember 1972 kam ich für sechs Wochen zur Kinderkur nach Borkum. Meine Erinnerungen an diese Zeit sind eher angenehm, freundliche und zugewandte Menschen, Bastelnachmittage, Ausflüge an den Strand und Aufhacken des steinhart gefrorenen Sandes in den Dünen. Nur wenig Heimweh, keine Sterneküche, aber auch kein schlechtes Essen. Nachmittags gab es Kakao und Kuchen. Ich hatte Glück gehabt. Viele andere Kinder nicht. Anja Röhl hatte selbst schlechte Erfahrungen als Verschickungskind gemacht. Sie entdeckte 2019 das Trauma der Verschickungskinder und machte es in der Öffentlichkeit sichtbar. So gründete sie als Betroffene im September 2019 einen Verein: «Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung e. V.», dazu gibt es auch eine Website zur Vernetzung. In ihrem Buch geht es um die Geschehnisse in den Heimen von der Nordsee bis Berchtesgarden. Von denen sie erfuhr, als sie eine Website öffnete, wo sich Betroffene melden und ihre Geschichten erzählen konnten, die ihnen auf diesen Verschickungen passierten. Es geht um Misshandlungen, Prügel, Demütigungen, sexuellen Missbrauch bis hin zum Tod von Kindern. Wenn man diese Geschichten liest, denkt man, dass so etwas eigentlich undenkbar ist, doch es sind persönliche und authentische Schilderungen. Doch es ist nicht nur das Ziel öffentlich zu machen, was da im Namen von Gesundheit und Erholung den Kindern zustieß. Anja Röhl zeigt auch, dass die Folgen der NS-Ideologie und -Pädagogik noch lange über das Ende des zweiten Weltkrieges hinaus wirksam waren.

Von November bis Dezember 1972 kam ich für sechs Wochen zur Kinderkur nach Borkum. Meine Erinnerungen an diese Zeit sind eher angenehm, freundliche und zugewandte Menschen, Bastelnachmittage, Ausflüge an den Strand und Aufhacken des steinhart gefrorenen Sandes in den Dünen. Nur wenig Heimweh, keine Sterneküche, aber auch kein schlechtes Essen. Nachmittags gab es Kakao und Kuchen. Ich hatte Glück gehabt. Viele andere Kinder nicht. Anja Röhl hatte selbst schlechte Erfahrungen als Verschickungskind gemacht. Sie entdeckte 2019 das Trauma der Verschickungskinder und machte es in der Öffentlichkeit sichtbar. So gründete sie als Betroffene im September 2019 einen Verein: «Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung e. V.», dazu gibt es auch eine Website zur Vernetzung. In ihrem Buch geht es um die Geschehnisse in den Heimen von der Nordsee bis Berchtesgarden. Von denen sie erfuhr, als sie eine Website öffnete, wo sich Betroffene melden und ihre Geschichten erzählen konnten, die ihnen auf diesen Verschickungen passierten. Es geht um Misshandlungen, Prügel, Demütigungen, sexuellen Missbrauch bis hin zum Tod von Kindern. Wenn man diese Geschichten liest, denkt man, dass so etwas eigentlich undenkbar ist, doch es sind persönliche und authentische Schilderungen. Doch es ist nicht nur das Ziel öffentlich zu machen, was da im Namen von Gesundheit und Erholung den Kindern zustieß. Anja Röhl zeigt auch, dass die Folgen der NS-Ideologie und -Pädagogik noch lange über das Ende des zweiten Weltkrieges hinaus wirksam waren.

Gibt es "das" Judentum? So wenig, wie es "den" Islam oder "das" Christentum gibt. Man denke nur an die lange Liste unterschiedlicher christlicher Richtungen von altkatholisch, römisch-katholisch und griechisch-orthodox bis zu evangelisch und reformiert-lutherisch. So gab es auch im Judentum unterschiedliche Strömungen und Richtungen, die nicht immer friedlich ausdiskutiert wurden. Und doch gibt es einen Unterschied zwischen Muslimen, Christen und Juden. Also zwischen den drei monotheistischen Weltreligionen. Nur die Juden wurden beinahe in ihrer ganzen Geschichte nicht nur als eine Religion betrachtet, sondern als eine Kultur, im großen Verlauf der Geschichte sogar als eine Rasse. Obwohl aktuell noch der letzte Dummbatz wissen sollte, dass es keine menschlichen Rassen gibt. So schließt sich dieses Buch beinahe an das zuletzt gelesene an. Ein Zufall, keine Absicht. Geschrieben hat es der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn, erschienen ist es schon 2022. Doch nicht immer ist ein Buch über Geschichte eine dröge Aufzählung von Daten und Fakten. Dieses Buch ist anders. Zwar ist der Kern eine historische Darstellung, doch sein Autor erlaubt es sich, auch seine persönlichen Kommentare und Interpretationen einzubringen. Natürlich optisch und layouttechnisch abgesetzt. Das hat den Vorteil, dass es deutlich lebendiger wird und auch Blicke hinter die historischen Kulissen möglich sind. Dann hätte das Buch noch beinahe in meine Kategorie "angefangen und abgebrochen" Einzug gehalten. Doch wie schon bei anderen Büchern zuvor habe ich den Anfang mit langen Zähnen durchgehalten. Zum Glück.

Gibt es "das" Judentum? So wenig, wie es "den" Islam oder "das" Christentum gibt. Man denke nur an die lange Liste unterschiedlicher christlicher Richtungen von altkatholisch, römisch-katholisch und griechisch-orthodox bis zu evangelisch und reformiert-lutherisch. So gab es auch im Judentum unterschiedliche Strömungen und Richtungen, die nicht immer friedlich ausdiskutiert wurden. Und doch gibt es einen Unterschied zwischen Muslimen, Christen und Juden. Also zwischen den drei monotheistischen Weltreligionen. Nur die Juden wurden beinahe in ihrer ganzen Geschichte nicht nur als eine Religion betrachtet, sondern als eine Kultur, im großen Verlauf der Geschichte sogar als eine Rasse. Obwohl aktuell noch der letzte Dummbatz wissen sollte, dass es keine menschlichen Rassen gibt. So schließt sich dieses Buch beinahe an das zuletzt gelesene an. Ein Zufall, keine Absicht. Geschrieben hat es der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn, erschienen ist es schon 2022. Doch nicht immer ist ein Buch über Geschichte eine dröge Aufzählung von Daten und Fakten. Dieses Buch ist anders. Zwar ist der Kern eine historische Darstellung, doch sein Autor erlaubt es sich, auch seine persönlichen Kommentare und Interpretationen einzubringen. Natürlich optisch und layouttechnisch abgesetzt. Das hat den Vorteil, dass es deutlich lebendiger wird und auch Blicke hinter die historischen Kulissen möglich sind. Dann hätte das Buch noch beinahe in meine Kategorie "angefangen und abgebrochen" Einzug gehalten. Doch wie schon bei anderen Büchern zuvor habe ich den Anfang mit langen Zähnen durchgehalten. Zum Glück.

Hamed Abdel-Samad ist ein streitbarer Mensch. Er hat sich sogar einmal getraut, auf einer AfD-Veranstaltung einen Vortrag zu halten. Gilt als großer Islam-Kritiker, hat eine Fatwa am Hals und steht unter ständigem Polizeischutz. Ich habe schon so einige Bücher von ihm durch, zum Beispiel «Aus Liebe zu Deutschland», «Der Untergang der islamischen Welt» oder «Mohamed». Doch ist Abdel-Samad Islam-Kritiker, kein Islam-Basher. Seine Kritik ist immer wohlbegründet, sachlich und vernünftig im Sinne der Aufklärung. «Islam – Eine kritische Geschichte» ist Anfang 2023 heraus gekommen. Es ist aber nicht eine Art Abrechnung mit dem Islam, es ist, wie das Schlüsselwort "Geschichte" anzeigt, eine mehr historische Betrachtung und Interpretation des Islams. Beginnt mit den historischen Grundlagen, der Entstehung des Korans, besser: des ersten Korans, geht vergleichsweise kurz an die Geschichte Mohameds, arbeitet sich danach weiter vor bis zum aktuellen Stand. Einen Schwerpunkt bilden speziell die nächsten Jahrhunderte nach Mohameds Tod, die Entstehung der verschiedenen Richtungen wie Sunniten und Schiiten, Ausbreitung der damals neuen Religion, die erst nur ein Glaube war. Wenn man eine Grundaussage heraus meißeln möchte, ist es die, dass der Islam den Übergang in die Moderne selbst verbaselt hat. Dass der Islam keine eigene Aufklärung zulassen konnte, trotz seiner Blütezeiten, in denen er eine tolerante und offene Religion war. Abdel-Samad erzählt, wie der Islam zu seiner Zeit von der Religion zum Machtinstrument wurde, mit dem die Eroberungen vom Indus bis nach Andalusien voran getrieben wurden, Identitätsstifter für die arabischen Staaten wurde. «Islam» ist also kein historisches Buch im eigentlichen Sinne, sondern eine Geschichte, die helfen soll zu verstehen, warum der Islam dort gelandet ist, wo er heute steht. Also eher im Abseits.

Hamed Abdel-Samad ist ein streitbarer Mensch. Er hat sich sogar einmal getraut, auf einer AfD-Veranstaltung einen Vortrag zu halten. Gilt als großer Islam-Kritiker, hat eine Fatwa am Hals und steht unter ständigem Polizeischutz. Ich habe schon so einige Bücher von ihm durch, zum Beispiel «Aus Liebe zu Deutschland», «Der Untergang der islamischen Welt» oder «Mohamed». Doch ist Abdel-Samad Islam-Kritiker, kein Islam-Basher. Seine Kritik ist immer wohlbegründet, sachlich und vernünftig im Sinne der Aufklärung. «Islam – Eine kritische Geschichte» ist Anfang 2023 heraus gekommen. Es ist aber nicht eine Art Abrechnung mit dem Islam, es ist, wie das Schlüsselwort "Geschichte" anzeigt, eine mehr historische Betrachtung und Interpretation des Islams. Beginnt mit den historischen Grundlagen, der Entstehung des Korans, besser: des ersten Korans, geht vergleichsweise kurz an die Geschichte Mohameds, arbeitet sich danach weiter vor bis zum aktuellen Stand. Einen Schwerpunkt bilden speziell die nächsten Jahrhunderte nach Mohameds Tod, die Entstehung der verschiedenen Richtungen wie Sunniten und Schiiten, Ausbreitung der damals neuen Religion, die erst nur ein Glaube war. Wenn man eine Grundaussage heraus meißeln möchte, ist es die, dass der Islam den Übergang in die Moderne selbst verbaselt hat. Dass der Islam keine eigene Aufklärung zulassen konnte, trotz seiner Blütezeiten, in denen er eine tolerante und offene Religion war. Abdel-Samad erzählt, wie der Islam zu seiner Zeit von der Religion zum Machtinstrument wurde, mit dem die Eroberungen vom Indus bis nach Andalusien voran getrieben wurden, Identitätsstifter für die arabischen Staaten wurde. «Islam» ist also kein historisches Buch im eigentlichen Sinne, sondern eine Geschichte, die helfen soll zu verstehen, warum der Islam dort gelandet ist, wo er heute steht. Also eher im Abseits.

Man könnte annehmen, Verschwörungstheorien hätten erst mit der Verbreitung des Internets wirkliche Bedeutung erlangt. Tatsächlich gehen diese bis ins Mittelalter zurück, siehe Hexenverfolgung und die Inquisition der Kirche. Nun ist Evans nicht der Erste, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Eine Suche zu "Verschwörungstheorie" in Büchern bei Amazon liefert über 2.000 Einträge. Das Thema sollte genug behandelt sein. Doch Evans geht die Geschichte etwas anders an. Mit fünf Beispielen, die im Zusammenhang mit dem Dritten Reich stehen. Es geht ihm jedoch nicht darum, Verschwörungstheorien grundsätzlich zu betrachten und zu erklären, sondern ihre Funktion im historischen Kontext auszuforschen. Denn Evans ist in erster Linie Historiker. Und es geht in diesem Kontext natürlich um Antisemitismus, aber nur in drei der fünf Beispiele, in zwei davon eher konstruiert als begründet. Es versteht sich, dass die Funktionen, Merkmale und Stereotypen von Verschwörungstheorien mit einbezogen werden. Man könnte das Buch als eine Vertiefung zum Thema betrachten, als Aufzeigen von konkreten Konstruktionen, wem sie dienen und warum sie so wirkmächtig sind. Jedoch am Ende noch einmal mit der Warnung, dass Verschwörungstheorien nichts sind, das man nur belächeln und sich darüber lustig machen kann, sondern dass sie Bedrohungen der Wahrheit sind. In einigen Fällen sogar zu bedrohlichen Maßnahmen ihrer Anhänger führten.

Man könnte annehmen, Verschwörungstheorien hätten erst mit der Verbreitung des Internets wirkliche Bedeutung erlangt. Tatsächlich gehen diese bis ins Mittelalter zurück, siehe Hexenverfolgung und die Inquisition der Kirche. Nun ist Evans nicht der Erste, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Eine Suche zu "Verschwörungstheorie" in Büchern bei Amazon liefert über 2.000 Einträge. Das Thema sollte genug behandelt sein. Doch Evans geht die Geschichte etwas anders an. Mit fünf Beispielen, die im Zusammenhang mit dem Dritten Reich stehen. Es geht ihm jedoch nicht darum, Verschwörungstheorien grundsätzlich zu betrachten und zu erklären, sondern ihre Funktion im historischen Kontext auszuforschen. Denn Evans ist in erster Linie Historiker. Und es geht in diesem Kontext natürlich um Antisemitismus, aber nur in drei der fünf Beispiele, in zwei davon eher konstruiert als begründet. Es versteht sich, dass die Funktionen, Merkmale und Stereotypen von Verschwörungstheorien mit einbezogen werden. Man könnte das Buch als eine Vertiefung zum Thema betrachten, als Aufzeigen von konkreten Konstruktionen, wem sie dienen und warum sie so wirkmächtig sind. Jedoch am Ende noch einmal mit der Warnung, dass Verschwörungstheorien nichts sind, das man nur belächeln und sich darüber lustig machen kann, sondern dass sie Bedrohungen der Wahrheit sind. In einigen Fällen sogar zu bedrohlichen Maßnahmen ihrer Anhänger führten.

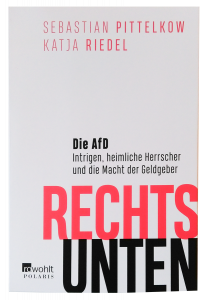

Wofür die «Alternative für Deutschland», die AfD, im deutschen Parteienspektrum steht, ist einfach und zugleich schwer zu beantworten. Entstanden ist sie 2013 in Oberursel als Euro-kritische, liberalkonservative Partei, bis sie wenig später von Rechtspopulisten übernommen wurde. Die bisherigen Größen der Partei, wie Bernd Lucke, wurden entmachtet und aus der Partei gedrängt. Der verbliebene Vorstand mit Frauke Petri und Alexander Gauland steuerte die Partei bis ganz weit nach rechts. Ihren großen Auftritt hatte die AfD dann mit dem Einsetzen der Flüchtlingswelle in 2015, als sie sich an die Spitze der Flüchtlingsgegner, Islam-Hasser und angeblichen Retter Deutschlands setzte. Seit dem Abebben der Migration nach Europa kämpft sie darum, sich einen Sinn und eine Bedeutung zu geben. Zum Beispiel durch Anbiederung an Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Das, was anstatt politischem Wirken bis heute übrig blieb, sind interne Grabenkämpfe, noch immer nicht ganz aufgeklärte Spendenskandale, dazu rechtsextreme, fremdenfeindliche oder schlicht peinliche Auftritte im Bundestag und in den Ländern. Sieben Jahre lang haben Sebastian Pittelkow und Katja Riedel zusammen mit Kolleginnen und Kollegen das Treiben der AfD verfolgt. Und dabei erstaunliche wie verstörende Aktivitäten der Rechtextremen ans Licht gebracht. Wie die «Quasselgruppe», merkwürdige Spenden von deutschen und schweizerischen Milliardären sowie befremdliche Kontakte nach Russland. Wenn man über den Alltag hinausgehende Informationen über diese Partei, die eigentlich keine ist, erfahren möchte, liegt man mit diesem Buch goldrichtig.

Wofür die «Alternative für Deutschland», die AfD, im deutschen Parteienspektrum steht, ist einfach und zugleich schwer zu beantworten. Entstanden ist sie 2013 in Oberursel als Euro-kritische, liberalkonservative Partei, bis sie wenig später von Rechtspopulisten übernommen wurde. Die bisherigen Größen der Partei, wie Bernd Lucke, wurden entmachtet und aus der Partei gedrängt. Der verbliebene Vorstand mit Frauke Petri und Alexander Gauland steuerte die Partei bis ganz weit nach rechts. Ihren großen Auftritt hatte die AfD dann mit dem Einsetzen der Flüchtlingswelle in 2015, als sie sich an die Spitze der Flüchtlingsgegner, Islam-Hasser und angeblichen Retter Deutschlands setzte. Seit dem Abebben der Migration nach Europa kämpft sie darum, sich einen Sinn und eine Bedeutung zu geben. Zum Beispiel durch Anbiederung an Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Das, was anstatt politischem Wirken bis heute übrig blieb, sind interne Grabenkämpfe, noch immer nicht ganz aufgeklärte Spendenskandale, dazu rechtsextreme, fremdenfeindliche oder schlicht peinliche Auftritte im Bundestag und in den Ländern. Sieben Jahre lang haben Sebastian Pittelkow und Katja Riedel zusammen mit Kolleginnen und Kollegen das Treiben der AfD verfolgt. Und dabei erstaunliche wie verstörende Aktivitäten der Rechtextremen ans Licht gebracht. Wie die «Quasselgruppe», merkwürdige Spenden von deutschen und schweizerischen Milliardären sowie befremdliche Kontakte nach Russland. Wenn man über den Alltag hinausgehende Informationen über diese Partei, die eigentlich keine ist, erfahren möchte, liegt man mit diesem Buch goldrichtig.